さいきん、ライブを聴きに行かなくなってしまった。

日程きめてチケット取って、てのが面倒になったみたい。イカンと思いつつ、でも生で聴きたい音楽もあまりない(笑) そんなわけで、至福の音楽体験5連発!

アリ・アクバル・カーン

アリ・アクバル・カーンは北インドの伝統的な撥弦楽器「サロッド」の巨匠であった。

サロッドはフレットレスのシタールみたいな構造で、ドローンと呼ばれる共鳴弦もある。非常に幽玄で微妙なテクステュアを描くとこころは義太夫の太棹三味線に近い世界観かもしれない。

古いオーディオファイルの方はご存じかもしれないが、コニサーソサエティというアメリカのレーベルからマスタープレスのLPが出ていて 、アリ・アクバル・カーンの演奏が3種ほどリリースされていた。 このなかの「40分のラーガ」という作品は、短縮形とはいえ伝統的な構成「アーラープ--ガット--ジャーラ」を踏襲した当時では珍しいアルバムだった。

1970年代に、この巨匠の演奏会が東京であり幸運にも聴くことができた。

このコンサート、普通のものではなく、反シオニズムの政治活動の一環として行われた。南青山のとある施設(民家の広いリビング程度?)、演奏の3人は上記のアルバムと同じメンバー。

ここで聴いた音楽はいままで体験したことのないものだった。 メンバー相互の音を聴きつつ、聴衆の反応も観察していて、それらがリアルタイムで演奏に反映されるのだ。アーラープの緩慢で執拗なリピート(厳密には繰り返しではないのだろうが)に客が飽きそうだと察知すると、笑いを誘うリズムやフレーズを入れてくる。サロッドのフレーズ(テンポとリズム)に名手マハブルシュ・ミスラのタブラがとぼけたリアクションを入れてみたり、この二者が意図的にばらばらなプレイに見せかけて最後の一音でバシッと決めたり・・・とか。いずれにせよ抽象的な音だけで笑わせてしまう音楽というのがスゴイし、ここでは厳密な構成美とスポンティニアスな軽さが両立している。

ハードバップジャズのアドリブはこれと較べると柔軟性に欠けるように思えるし、といってフリージャズのインタープレイは自我が表に出すぎると言えるかもしれない。

30数年前のおぼろげな記憶をたよりに書いてみたが、このときの数十人の聴衆のなかにいたことが、いまでも宝物なのだ。

アーヴィン・ニレジハージ at 高崎音楽短期大学

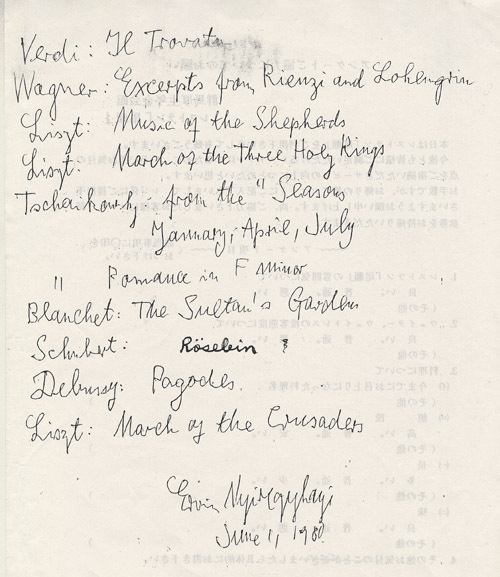

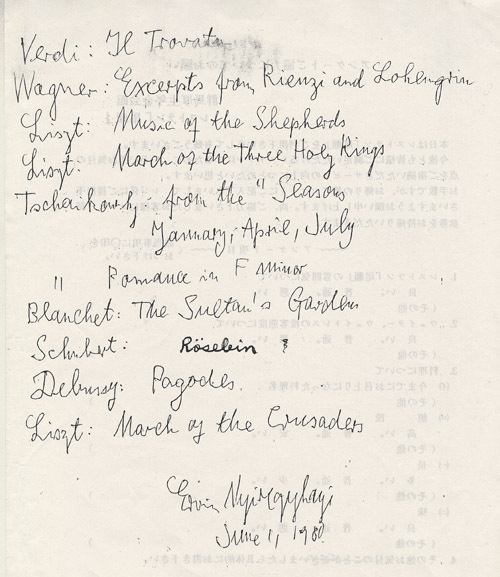

"フランツ・リストの生まれ変わり" あるいは "真の19世紀的ピアニスト" などと評され華々しくも奇異な再デビューを果たしたアーヴィン・ニレジハージ。再デビューのきっかけになったアルバムがこれ(画面左下)

1973年サンフランシスコ Old first churchにおけるコンサートを聴衆がカセットテープに録音した音源が元になっている。このなかの「小鳥と話すアッシジの聖フランシス」や「波間を渡るパオロの聖フランシス」、録音は超プアだったが、その向こう側の巨大な音響ないしは音楽表現にノックアウトされた。

その後、彼はCBSに3枚のアルバムを録音し、それにも非常な好感を持った。けしてシーラカンスのような見せ物アーティストではなく、狂気のダイナミックレンジのなかにデリケートでナイーブな音の襞を共存させる希有な演奏家であると確信したのだ。

※アーヴィン・ニレジハージ

http://www.fugue.us/Nyiregyhazi_top.html

この奇跡の巨匠が1980年の春に日本で演奏会を行なった。高崎郊外のとある短大の教室で2日連続のコンサート。仕事を休んで聴きに行った。レコードの先の実体がどれだけのものか感じたかったのだ。

※以下ページの1980-1987の項を参照

http://www.fugue.us/Nyiregyhazi_main.html

初日の演奏は想像を絶するほどの悲惨なものだった。最初(リスト)の数フレーズを聴いて、来るんじゃなかったと後悔しきり。指先が震え抑制の効かない音塊の暴走。氏はこのとき77歳、聴衆の面前でのライブは数年ぶりであったと後で知ったわけだが・・・

このコンサート、2日間連続でプログラムされていて、両日ともチケットは取っていたものの、翌日は止めようかと思いつつ後半になるとやや持ち直して来る。不安を酒で逃げようとしていたのかもしれない。ほんと幻のブルースマンのようなお人。

2日目。もう出だしの音からして昨日とは大違い。粒立っていて、透明度が段違い!プログラムは前日とはほとんど異なるもので、近代ものが入っているのに驚いた。

なかでも、シューベルト「野ばら」における思索的な滋味感。ドビュッシー「Pagodas」光彩を描き分けるクールなタッチと高級ベロアのような深いニュアンス。前世紀的なアコーギクの片鱗はあるものの、近代のピアニストの明晰さを十分に感じさせる。この終盤2曲はわたくしにとっても生涯忘れられない音楽体験になった。

ニレジハージはこの2年後にふたたび日本でコンサートを開き、そのまた5年後にロスのスラムで息を引き取るのだが、19世紀的深淵と20世紀の明晰さを併せ持った希有なアーティストという思いだけが残っている。

※2日目の自筆プログラム

http://www.fugue.us/Nyiregyhazi_top.html のサイトより拝借しました。

古今亭志ん生 at 新宿末廣亭

JAZZのお宝ライブに関しては、この"at sense"のJAZZ and MOREにおおかた書いてしまったので、今回はすべて省略。

http://www.vvvvv.net/sense/0301.html

という訳で、JAZZといえば落語だから(笑)こちらをひとつだけ・・・

生まれ落ちたときにすでに老人!というと映画「ベンジャミン・バトン」だけれど、じつは同じシチュエーションのお話が日本にもあった。落語の「もう半分」という演目。といってもこちらはかなり怖い因果応報の噺なのだ。

※あらすじ

http://ja.wikipedia.org/wiki/もう半分

※全文はこちらから

http://homepage1.nifty.com/zpe60314/kojyo6-2.htm

この演目を聴いたのは後にも先にもただ一回だけ。小学5年の正月、新宿の末廣亭でのこと。高座はかの古今亭志ん生でありました。

※志ん生の高座(風呂敷)

http://www.youtube.com/watch?v=GsS4B-G04I8&feature=related

わたくしの世代でライブ・志ん生を知っている人間は限りなく少ないと思うが、なにしろ小学生ですから(笑) ちなみに、生・広澤虎造!も見ているが、それはまたの機会に。

このころ、落語に夢中で、風呂に入るときもトランジスタラジオを携えて聴いていたくらい。本物の寄席へ連れてってくれと親にせがみ、偶然にもNET(いまのテレ朝)の人気番組「日曜演芸会」の中継日に訪問した。たしか正月初席の非常に豪華な出演陣で「灘康次とモダンカンカン」に圧倒されつつ、大喜利の「珍芸シリーズ」に爆笑しつつ、トリが、古今亭志ん生というわけ。

志ん生はこの2年前に脳溢血で倒れ、復帰直後の高座であった。往年の闊達な口跡ではないものの、語り淀むこともなく、丁寧な描写で江戸の人々の気配を現していたと思う。(ってそんなには覚えていない・・・笑)

最後に赤ん坊が腕をすっと差し出して「・・・もう半分」というところは、いまでもはっきり記憶しているが、あの怖さというものは、話の内容ではなく(シンプルなストーリーなので小学生のわたくしにも理解できたが)一時代を築いた老芸人の必死の演技・形相そのものに、だったのかもしれない。

そうそう、この噺は「真景累ケ淵」の円朝作なのだ。さすが因果応報の巨匠(笑)

竹本越路太夫引退興行

文楽義太夫の最高峰を櫓下(やぐらした)と呼ぶ。その櫓下の越路太夫が、衰えることのない最高峰の芸を持ったまま、引退を表明したのだから驚いた。ご自身の厳しい判断だったそうでこの世界の深さが偲ばれる。

昭和40-50年代に、情の竹本津太夫に対して、知の越路太夫という位置づけで両巨頭が君臨していたわけだが、津太夫が急逝されたあと、一人で義太夫のリファレンスを示し続けた。引退後のコメントは「もう、一生分欲しい・・・」 最高峰にしてこの謙虚な姿勢に胸を打たれる。

後日談として、引退後何年かあとに、現在最高の語り手である竹本住大夫に稽古をつけるシーンがNHK-BSで放映されたことがある。その気迫溢れる語り口に唖然とした。どこに気力の衰えがあるんだと。

大阪での引退興行に続き、東京で一か月の引退興行が行われた。

平成元年5月21日は国立小劇場における千秋楽。この日のチケットを押さえたのはいうまでもない。俗に「ツバかぶり」と呼ばれる舞台上手山台のすぐ下の席を取る。東京で文楽を見る(聴く)ときはいつもそうしていた。

この席で聴く義太夫は、声による表現としては較ぶべきもののない至高の芸能であることを再認識させられる。もし、国立劇場(小)で文楽を見る機会があれば、3列33番あるいは4列34番近辺を強くお奨めする(笑)

演目は「菅原伝授手習鑑 桜丸切腹の段」 三味線は長らく連れ添った喜左衛門師亡き後にコンビを組んだ鶴沢清治だ。マイクロフォンなしでほぼ600人の観衆に相対する強靱なエネルギーの放射は尋常ではない。それも一段約90分語り続けるのだ。

この日の越路太夫は、まさに自身の芸を燃焼させるかのような、超常的オーラに包まれていた。このまま消えてなくなるのではないかと不安になるくらいの。

この日、わたくし事だけれどお恥ずかしいことに、マクラから15分くらい経過した段階で酸欠状態に陥ってしまった。しっかり耳に焼き込みたい一心で息をするのを忘れたのかどうか・・・まさかねぇ。幸いロビーに繋がるドアが至近にあり、漏れる音を聴きながら、もったいないと思いつつもロビーのソファーに20分ほど沈んでいた。

じつを言うと、義太夫におけるストーリー展開、キライなのだ。絶対的主従関係のことだ。親子の情さえも蔑ろにする理不尽さには辟易とさせられる。菅原伝授なんてものもそのオンパレードみたいな話で・・・なのに、納得してしまう自分が居たりして、ますますイヤなのだが(笑)

突然、超個人的義太夫聴き方講座・・・

100%音楽として聴く。コトバは分かる部分はあえて避けないが、ストーリーは追わない。当然わからない部分が頻発するが気にしない。コトバに捕らわれると、その向こうの豊穣な音楽表現を受け止めるバリアになる、なんていうと100%顰蹙を買うだろうが、そうすることで義太夫の純音楽としての魅力に気づいてしまったのだから仕方ない。

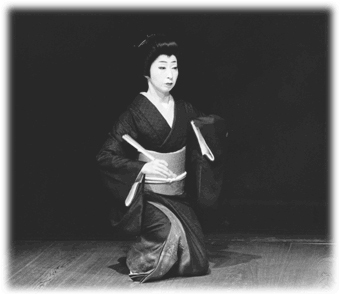

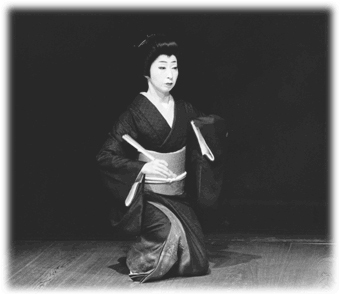

武原はんの鷺娘

武原はんの後半生は上方舞の名手としての評価が高かったわけだが、お若いときはなかなか苦労されたようだ。

28歳のときに上京し、以後東京が活動拠点になる。京阪では井上流(四世井上八千代)が主導権を握っていたのがその理由かどうかは存じあげないが、あれだけの美貌だったから・・・

井上八千代には好かれなかったのかも。というのは単なる邪推なので、ここの部分は忘れてくださいませ。

翌年29歳で、青山二郎(生涯無職の高等遊民的文化人かつ装幀家)と結婚し、木挽町の「なだ万」で働くことになる。働くといっても準女将みたいなポジションだったのだろう。

その後、離婚をはさんで「なだ万」からの退職・復帰・退職を経て、赤坂に高級料亭「はん居」を開業する。このとき50歳くらいか。さらに、10年後の昭和38年に六本木に移転し、そこには立派な稽古舞台が設えてあり、最晩年までこの舞台で上方舞の稽古に邁進する。

このあたりから武原はんの舞踊家としてのピークが訪れる。彼女はお弟子さんを取らない主義で、例外として女優の藤村志保がいるが、流派的な囲いも作らず、文字どおり一匹狼として舞台に立つ。芸の純粋追求のために自らの経済的バックグラウンドを確立させていたわけだ。

と、ここまでの半生を俯瞰すると、彼女が非常な合理主義のもとに自身の芸を育んでいったと言えるだろう。

わたくしが武原はんの存在を知ったのは昭和40年代で、国立小劇場で催された京阪の座敷舞という企画だった。さきの井上八千代を筆頭にピーターのお父上である吉村雄輝など人間国宝クラスの錚々たるメンバーが出演していたのだが、武原はんの美しさ(所作も外形も・・・)は他の演者を圧倒していたように思えた。

その後10年たらずで彼女は引退する。しかし引退というのは名目上で以後もたびたび舞台に立つ。その艶やかさと枯れた風情の均衡がやや後者に傾くころ、とても印象的な舞台があった。

それは、ある経済団体(経団連とか経済同友会とかのそういう組織だが)が主催したリサイタルだ。日比谷の芸術座で入場料が一律10000円!当時は家元クラスのリサイタルでも5000円程度だったから驚いた。わたくしにそんな財力はなかったが、師匠の鞄持ちで入り込んだ。演目に長唄「鷺娘」があったがための幸運(秘)

元来、上方舞は地唄で舞うもので長唄を用いるのは異例であり、「鷺娘」はスペクタクルなシーンもある華麗なグラウンド舞踊! 彼女がどのように料理するのか興味は尽きない。

芸術座と書いたが、もしかすると東京宝塚劇場だったかもしれない。念のためネット上で調べたところ、この件の情報は皆無。もしや、あれは泡沫の夢だった? ・・・それはそれで面白いので続けよう(笑)

地唄舞(上方舞)のステージは左右に配置した燭台から背面の屏風までがその空間ということになる。能舞台の京間三間四方(6m/6m)を超えることはない。芸術座といえども中央の極小スペースがその全宇宙なのだ。歌舞伎舞踊の「鷺娘」では間口十五間(27m 歌舞伎座の場合)のプロセニアムを使うスペクタクル舞踊だから、まったくの異次元舞台になるだろうと予想した。

もともと「鷺娘」は変化舞踊の一コマとして演じられたが、いまでは単独で上演される。明治期に九代目団十郎が、恋の懊悩を主題として完結させたと伝えられている。

鷺の化身としての娘が恋の煩悩からやがて怨念になり、最後はボッシュの地獄絵のごとく責め苛まれ雪のなかで息絶えるという、華麗と壮絶をセットにした一幕。ちょっとバレエの「白鳥の湖」に似ている。

武原はんの「鷺娘」、楽曲構成は歌舞伎舞踊の流れ(モジュール構成という意味で)を踏襲していた。ただ、外に放射するような表現を徹底的に抑え、ひたすら自身の内面に向かうまさに地唄舞の領域だったと思う。自家薬籠中の「黒髪」や「ゆき」と同質の抑制された青い炎と言えばよいのか。驚異的なのはそのテンポ感覚で、これだけスローな「鷺娘」は初めてだ。しかし、スロー=緩慢ではないのだ。張り詰めたテンションが途切れないギリギリの時間感覚! どこぞの肥満系女形のうごめくような緩さとは隔絶した表現世界。

演奏陣は今藤長十郎を立三味線とする社中で鼓は名手四世藤舎呂船! 後日、脇三味線の今藤政太郎氏に伺った話では、可能なかぎりゆっくり演奏してほしいとの要望が武原はんからあったとのこと。

終章

♪終(つい)にこの身はひしひしひし

憐れみたまえ我が憂身

語るも泪なりけらし・・・

緞帳が下りる直前、彼女の微動だにしない躯が緩やかに低くなっていく。まるで雪像が溶けるかのごとく。見事な、そして感動的な振りであり、それを具現する武原はんの身体能力! まさにこの舞台の白眉だった。これも、あとで聞いた話だが、緞帳が下がったあと、武原はんも演奏陣も長いあいだ無言で佇んでいたそうだ。涙を浮かべている人が多かったと。

|