016 いま「ウォークマンの修辞学」を読む

ラブ・サイケデリコ(LOVE PSYCHEDELICO)が好きだ。Kumiさんの飾らないストレートアヘッドな声、古きロックンロールのエッセンスをまぎれ込ませたシンプル&ドライのバンドサウンド。素直にかっこいいと思う。でもオーディオ的に観察すると彼らのCDの音質はプアだ。というか今のJ-POPの録音はみんな似たようなものだけど・・・じつは伏線があってそれは25年前のはなしだ。

・

1979年、SONYウォークマン発売。その2年後の「ウォークマンの修辞学」細川周平著(朝日出版社1981)的確で予見的な記述はいま読んでも新鮮。ウ ォークマンが音楽と聴き手の関係を大きく変えたと。 ォークマンが音楽と聴き手の関係を大きく変えたと。

しかし、ヘッドフォンステレオは「聴かれ方」だけではなく、後年の音楽の作り方にも大きな影響をおよぼしたように思う。都市の喧噪が音楽のノイズフロアになり、より明快な輪郭を送り手に要求した。階調よりパルシブな破壊力が尊重され、音楽はON-OFFの符号列のように聞こえはじめた・・・と言うといかにも年寄りじみているよねえ(笑)。

で、その後のコンパクトディスクの誕生、圧縮フォーマットの台頭、という時系列は今もって興味深い。

030 SPACE

「 音楽は、空気のなかに消えていく。そして再び捕まえる事は出来ない。」これはエリック・ドルフィーの名言だけど、ライブは一期一会だ。この瞬間と未来は、演奏者と聴き手が共振させる「場」に他ならない。聴き手の意志は、音楽の展開さえ変える力を持っている。

その意味でレコードは特別な音楽だ。不可侵の境界が厳然とあるのを認めたところから始めるオーディオがあっていいと思う。部屋がコンサートホールになり、演奏者がいないのが不思議・・・といった倒錯したリアリティは好まない。すでにこの世にいない人間の音楽ばかり聴いていることと関係ありそうだ。

・

音は空気の疎密波の連鎖で成り立っている。それは≒1013hpを基点とした気圧変化のパターンだ。音の強弱は気圧の高低差に依存する。大気が基点をもとめて気流となるように、音波は与えられたエネルギーを消費しながら基点へ、いいかえれば無音へ収斂する。波形の山と谷は、たえず基点に戻ろうとする大気のポテンシャルとの拮抗ではないだろうか。 音は空気の疎密波の連鎖で成り立っている。それは≒1013hpを基点とした気圧変化のパターンだ。音の強弱は気圧の高低差に依存する。大気が基点をもとめて気流となるように、音波は与えられたエネルギーを消費しながら基点へ、いいかえれば無音へ収斂する。波形の山と谷は、たえず基点に戻ろうとする大気のポテンシャルとの拮抗ではないだろうか。

スピーカーが鳴らす空気はスタジオや演奏会場のそれではなく、いま目の前にあるリスニングルームの空気だ。この「場」に潜在するポテンシャル以上にはなり得ない。それを見つめることからオーディオを考えてみたい。後ろ向きにではなく。

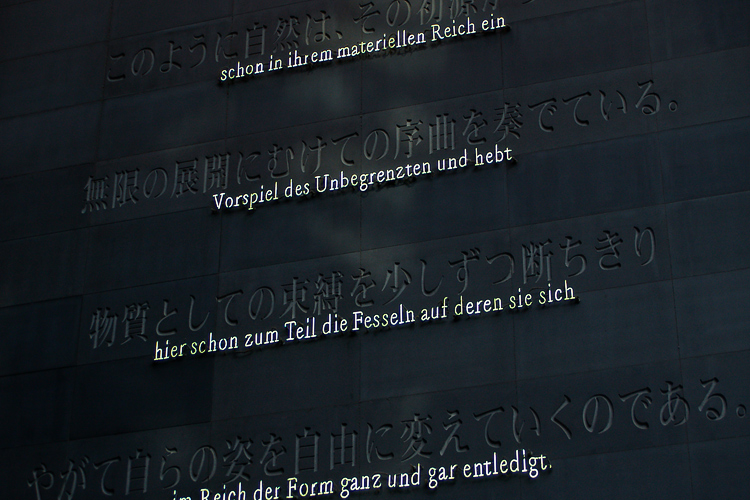

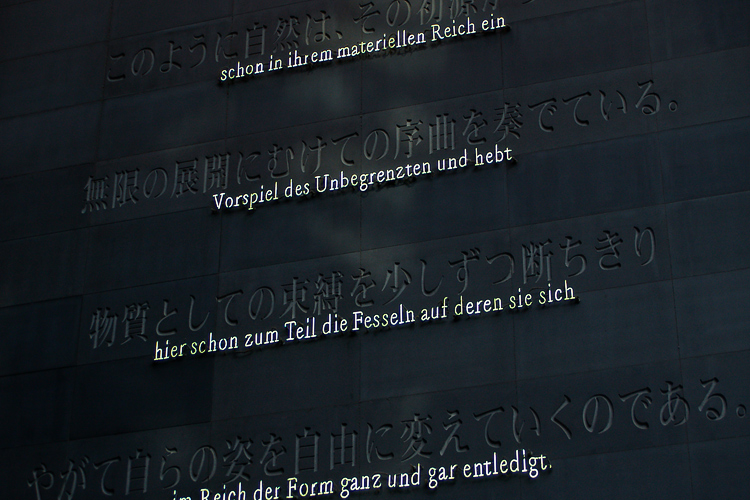

062 無形のフォルム

抽象というものは現実のしがらみを脱しないと、なかなか捉えにくい。音楽の抽象美はわれわれが呼吸する空気を通してしか表出できない、きわめて移ろいやすいものだ。現実の世界のスケールや匂い、温度や湿度を引きずりながらも、それは忽然と現れる。例えばメンデルスゾーンのオーケストラ曲は、スコアの先の作曲家の内部に宿る夢の世界の具現化ではないだろうか。演奏者の肉体も楽器のマテリアルも、そのために奉仕しているし、彼らはその目的のために消え去ることを運命づけられている、なんてことを思ったけど、これって古い思考か?

・

音楽の美の価値は、無形であるということに尽きるのではないか。日頃、カタチに囚われる仕事に勤しんでいるせいか、形のないものが持つ放射力に強い憧れがある。といいつつ、優れた音楽には厳然と備えられたフォルムが存在すると思っている。たとえばアート・ペッパー「modern

art」、あるいはセロニアス・モンク「himself」。時空を紡いだ先にある、みえないフォルムに圧倒されるばかりだ。「抽象美」とは、このことなのか。 音楽の美の価値は、無形であるということに尽きるのではないか。日頃、カタチに囚われる仕事に勤しんでいるせいか、形のないものが持つ放射力に強い憧れがある。といいつつ、優れた音楽には厳然と備えられたフォルムが存在すると思っている。たとえばアート・ペッパー「modern

art」、あるいはセロニアス・モンク「himself」。時空を紡いだ先にある、みえないフォルムに圧倒されるばかりだ。「抽象美」とは、このことなのか。

・

正しく収められたステレオ録音(けして多くはないが)は、相当の精度で空間情報を記録している。同じ意味で、モノラル録音もフォルムとそれを取り巻くスペースを一本の伝送路に託しつつ、豊かな音場を刻み込んでいる。チャンネル間の干渉がない分、ストレスの発生する度合いも少ない。逆にステレオ録音で、空間情報をなくしているケースが多いのは、テクノロジーの皮肉か。先にあげたレコードは、それぞれ1956・57年制作のモノラル録音。ステレオの必要をまったく感じさせないし、モノラルでなければ伝えられない世界なのかもしれない。

069 普通の音

風邪でダウンして一週間、薬でムリヤリ熱と咳を抑えているけれど、こういうのは治りが遅い。元来、熱も咳も生体の自己防衛機能だから、薬で抑えれば症状は出ないかわり自己治癒力を放棄したようなものだ。とはいえこの年になると39度以上の熱は耐え難いものがあるから・・・って、なにを言ってんだか。というわけで布団のなかでラジオから流れる音楽を聴いていた。大仰なオーディオ装置はだめだ。音が悪い(笑)。複雑な機械の出す音は、音と音楽のあいだにバリアをつくる。30年くらい前のトランジスタラジオだけど、つくづく良い音だと思った。この小さなフルレンジスピーカーの表現する世界は、音楽を再生するのになにが大事なのかを教えてくれる。でもそれは、単純なはなしではないのだ。

・

カラヤン指揮のフィルハーモニア1954年録音の「タイースの瞑想曲」。ソリストはこのオーケストラのコンサートマスターであるマノウグ・バリアキン。緻密なアンサンブルとソロパートの融合と対比が見事だ。織物の縦糸の一本がすーっと抜け出てソロになる構図を、このモノラル録音はよく捉えている。 カラヤン指揮のフィルハーモニア1954年録音の「タイースの瞑想曲」。ソリストはこのオーケストラのコンサートマスターであるマノウグ・バリアキン。緻密なアンサンブルとソロパートの融合と対比が見事だ。織物の縦糸の一本がすーっと抜け出てソロになる構図を、このモノラル録音はよく捉えている。

思いかえすに、すごーいオーディオ装置の聴かせる音で、音楽そのものに感動した経験はあるけれど、けして多くはない。大げさでないカーステレオやシンプルなラジオから流れる音楽に、こころを奪われた思いは数え切れないくらいある。たいていは小さなフルレンジスピーカーが付いていて、当然のごとくナローレンジだ。しかし、そのことに音楽性があると考えているわけではない。周波数レンジが狭いのはハンデには変わりない。問題なのは音の「質」そのものだ。シンプルなラジオの鳴らす音は質が高いと考えている。アンプメーカーが主張する歪み率とここでいう質とは相関関係がほとんどない。「質」の内実は、複合波形を再構築する「喚起力」であると思っている。再現力ではないことに注目してほしい(笑)。

・

音は空気の疎密波であり気圧の変化パターンであるけれど、音楽のそれは非常に複雑な合成波形だ。たとえソロ楽器で単音を鳴らそうと、その音程の基音、倍音のほかに楽器内部の共鳴音や反射音、楽器部品の共振もあるし、奏者の肉質と器械が織りなす発生音も重要だ。そして、奏でられる空間の音、すなわち複数の反射音が時間をこえて入り乱れる。これらの全体像がそのサウンドの総体であって、人間の耳もマイクロフォンも捉えるのは、それらの合成波形でしかない。これは多方向からさまざまに織り込まれたテクスチュアーの輪郭である。この輪郭が時間変化することで、織り込まれた一本の糸を解読することができる。この能力を備えているのは、アンプでもスピーカーでも鼓膜でもなく、じつは人間の脳の力そのものだ。

・ ・

空中に放たれた音は、マイクロフォンが捉えた瞬間からスピーカーが空気を揺らすまで、一次元的なデータ列に他ならない。織り込まれた一本の糸を解読するためにオーディオ装置にもとめられるのは、時間変化の正確な伝送であるといえる。しかし輪郭の時間変化を正確に記述するのは簡単ではない。スタティックな周波数レンジのように量的に対処できるものとは根元的に異なる問題を孕んでいる。

マルチウエイスピーカーは帯域を分割して得意な部分だけを鳴らし、空間で再合成するわけだけど、この部分で時間変化の正確なトレースが破綻する危険が多い。3ウエイはクロスポイントが2つではなく3つあること、4ウエイのそれは6つあることを考えると、継ぎ目の時間軸的整合性を保つのは茨の道だ。またマルチアンプシステムでそれぞれのスピーカーを別のパワーアンプで鳴らす場合、ユニットの能率が異なると、アンプは増幅素子のそれぞれ異なる領域を使わざるを得ない。ある音量域ではOKなのに、ボリュームを大幅に絞ると不連続な感じがしたりするのは、ここに原因があると思う。

「織り込まれた一本の糸を解読する能力」。オーディオにどこまで求めるべきなのか。あるいは、そのさきの人間の問題はどうなのか、あらためて考えたいと思う。

・

フルレンジスピーカーがなぜ人を感動させるのかを考えていたら、つい長く理屈っぽい話になってしまった。どうかお許しを. |

ォークマンが音楽と聴き手の関係を大きく変えたと。

ォークマンが音楽と聴き手の関係を大きく変えたと。

音は空気の疎密波の連鎖で成り立っている。それは≒1013hpを基点とした気圧変化のパターンだ。音の強弱は気圧の高低差に依存する。大気が基点をもとめて気流となるように、音波は与えられたエネルギーを消費しながら基点へ、いいかえれば無音へ収斂する。波形の山と谷は、たえず基点に戻ろうとする大気のポテンシャルとの拮抗ではないだろうか。

音は空気の疎密波の連鎖で成り立っている。それは≒1013hpを基点とした気圧変化のパターンだ。音の強弱は気圧の高低差に依存する。大気が基点をもとめて気流となるように、音波は与えられたエネルギーを消費しながら基点へ、いいかえれば無音へ収斂する。波形の山と谷は、たえず基点に戻ろうとする大気のポテンシャルとの拮抗ではないだろうか。

音楽の美の価値は、無形であるということに尽きるのではないか。日頃、カタチに囚われる仕事に勤しんでいるせいか、形のないものが持つ放射力に強い憧れがある。といいつつ、優れた音楽には厳然と備えられたフォルムが存在すると思っている。たとえばアート・ペッパー「modern

art」、あるいはセロニアス・モンク「himself」。時空を紡いだ先にある、みえないフォルムに圧倒されるばかりだ。「抽象美」とは、このことなのか。

音楽の美の価値は、無形であるということに尽きるのではないか。日頃、カタチに囚われる仕事に勤しんでいるせいか、形のないものが持つ放射力に強い憧れがある。といいつつ、優れた音楽には厳然と備えられたフォルムが存在すると思っている。たとえばアート・ペッパー「modern

art」、あるいはセロニアス・モンク「himself」。時空を紡いだ先にある、みえないフォルムに圧倒されるばかりだ。「抽象美」とは、このことなのか。

カラヤン指揮のフィルハーモニア1954年録音の「タイースの瞑想曲」。ソリストはこのオーケストラのコンサートマスターであるマノウグ・バリアキン。緻密なアンサンブルとソロパートの融合と対比が見事だ。織物の縦糸の一本がすーっと抜け出てソロになる構図を、このモノラル録音はよく捉えている。

カラヤン指揮のフィルハーモニア1954年録音の「タイースの瞑想曲」。ソリストはこのオーケストラのコンサートマスターであるマノウグ・バリアキン。緻密なアンサンブルとソロパートの融合と対比が見事だ。織物の縦糸の一本がすーっと抜け出てソロになる構図を、このモノラル録音はよく捉えている。 ・

・