431 ラウドネスの怪

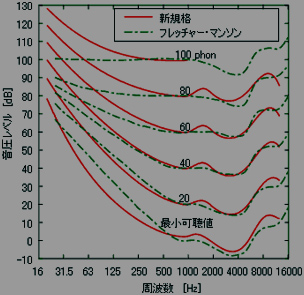

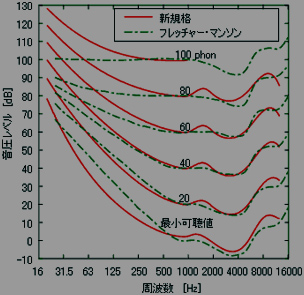

フレッチャー/マンソンの等感度曲線(1937年)は、音圧が低くなると低音域が聞こえにくくなることを示している。微小音量域では、人間の耳にもっとも敏感な3.5kHzを基準にすると、低音50Hzは≒50dBもの感度差がある。50dB/50Hzと0dB/3.5kHzが同じ音量に感じるということである。その後、このカーブは1957年にロビンソン/ダットソンの再検証を経て微調整されながら、最近では2年前に制定された国際基準(ISO226-2003)にまで至っている。これらは立派な学術業績であり、各分野で大いに貢献したであろうことに異存はない。

・

問題はオーディオである。フレッチャー/マンソンの実験では純音を用いたという記述があるが、生音、再生音の如何を問わず同じ傾向を示すのかどうか。パルス的不連続波形ではどうなのか。ひと昔前のオーディオアンプにはラウドネススイッチが装備されていて、これは上記の理論を拠り所にしていた。いまやラウドネスはおろかトーンコントロールさえ付いていない。このような傾向を、ピュアオーディオマニアのバランスを欠いた潔癖性と揶揄する向きもあるだろう。だが、あんなものは必要ないというのがぼくの結論だ(笑)。低音域のサスティーンをしっかり表現できる装置であれば、という条件付きではあるけれど。

・

等感度曲線を否定するわけではもちろんない。ただそれは静特性的に、量で補えば済むという単純な問題ではないだろうし、微小音量域における低音感の減少は生の音響においてもたえず発生しているはずで、人間の耳と脳はすでにそれらを折り込んでいるのではないだろうか。コンサート会場で弱音の低音が足りないとは誰も思わないだろう。音響理論をいちから勉強していないので、これから先のフレーズを述べるのはちょっと憚られるが、従来の理論は耳を完結したセンサーとして捉えている面が多いように思えてならない。定量化しにくい困難さを伴うが人間の「感覚」を基準にした新たなパラダイムが必要ではないか、ってね。

433 音の強さを計る困難、小音量の隔絶世界

オーディオにおける等ラウドネス曲線へのコメントについて、複数の方から同様の疑問を提示された。

ラウドネスは再生音が実音と比較してどれだけ小音量域にシフトするかにより発生する問題であって「演奏会場では小音量でも低音不足を感じない・・・」という件の意味がわからない。等ラウドネス曲線を理解していないのじゃないか。というような主旨だった。

・

再生音への基本的な考え方を記さなかったことが、このような疑問を生み出したと反省している。しかも、その考え方は世間の常識と異なっているから(笑)。というわけで補足説明を少々。

・

ラウドネスコントロールは基準音量に対して、小音量聴取時の人間の感度低下を補う手段ではあるけれど、足りない量を付け加える意義が本当にあるのだろうかという疑問は、何十年もまえから抱いていた。

まず、小音量聴取時に大音量と同じスペクトラム分布を実現したとしても同じ音にはなるわけではない。音量の変化は極言すれば音色の変化の一部であるからだ。かつて電気の力を借りたオーディオが出現し、再生音量を調整できるようになったわけであるが、元の音量より小さい(あるいは大きい)ということを人間の感性がどのように受けとめたのか、きちんと検証されたことはあるのだろうか。

小音量聴取に、生演奏時のスペクトラムバランスを求めているとは思えない。マイルスのミュートTpを深夜にひっそり聴く快感は、その音量でしか表現できない、生演奏とは異なる価値であると思う。

・

ふたつ目は、計測の問題である。波長が大幅に異なる2つの音の強さを較べるのは単純な話ではないということだ。黄色と青色でどちらが明るいかは分かりやすいけれど、それではこの二つの色の強さの判断はどうかというと複雑で微妙だ。等ラウドネス曲線確定のための何千人にもおよぶ被験者たちは、スピーカーから放射される純音(≒サイン波)を較べて同じ音量と思われるポイントをチェックしたと思う。しかし純音であっても音の高低で表情は異なるわけで、とくに100Hz以下の超低域で音量判断が正しく行われるだろうか。また、楽音のような意味のある音波に対しては、人間の耳(脳)はターゲットの音を聴き抜く能力を備えている。いわゆるカクテル・パーティー効果もその一部だ。

・

2003年に制定された改訂・等ラウドネス曲線は興味深い時代の変化を示している。フレッチャー/マンソンのそれと比較して基準レベルが100phon時の大音量領域であっても、低域端の感度低下が30dBにも及んでいる。フレッチャー/マンソンではこのレベル域では低域端に向かってほぼフラットで感度低下は示していなかった。これが実験手法によるものなのか、人間の感性の変遷なのか、ぼくには解析できないけれど、音量レベルによる偏差より波長の高低による感度変化を重視すべきと語っているように思える。とすれば再生装置のレスポンス(特に微小音量時の低域リニアリティ)がクリアできれば補正はほんの僅かですむという結論になるかもしれない。またそれに相応しい等ラウドネス曲線を求めるとしたら、純音ではなくバンドパスノイズとパルス成分を含む有意的な楽音を組み合わせ、なおかつ人間の意識レベルまで考察した測定手法の確立を待たなければならないのではないか。 2003年に制定された改訂・等ラウドネス曲線は興味深い時代の変化を示している。フレッチャー/マンソンのそれと比較して基準レベルが100phon時の大音量領域であっても、低域端の感度低下が30dBにも及んでいる。フレッチャー/マンソンではこのレベル域では低域端に向かってほぼフラットで感度低下は示していなかった。これが実験手法によるものなのか、人間の感性の変遷なのか、ぼくには解析できないけれど、音量レベルによる偏差より波長の高低による感度変化を重視すべきと語っているように思える。とすれば再生装置のレスポンス(特に微小音量時の低域リニアリティ)がクリアできれば補正はほんの僅かですむという結論になるかもしれない。またそれに相応しい等ラウドネス曲線を求めるとしたら、純音ではなくバンドパスノイズとパルス成分を含む有意的な楽音を組み合わせ、なおかつ人間の意識レベルまで考察した測定手法の確立を待たなければならないのではないか。

・

グラフは新規格とフレッチャー/マンソンによる等ラウドネスレベル曲線の比較(独立行政法人 産業技術総合研究所のWEBページより転用させていただいた)

436 生の音、生の音場・・・

オーディオが発展段階だった時代は「原音再生」は確固たる目標になり得たと思う。技術進化の行き着く先に「生」と同一の音響現象が発生するというその思想は崇高なものだが、錬金術にひけを取らないほど困難なアプローチだ。生演奏における聴き手との共振作用といったメンタルな、さらに言えば形而上的領域をいっさい無視し、物理現象面だけに問題を絞ってさえ・・・

・

なぜなら、マイクロフォンもスピーカーも一元的な合成波形しか相手にできないからだ。生の音はさまざまな波形(疎密波)が生きたまま混ざり合っている状態といえる。重なってひとつに見えるような波形現象もそれらは複合(分離)状態であり、単一の合成波のような非可逆のフォルムとは異なる。カクテルパーティー効果は、そのような生きている複合波からターゲットを抜き採る人間の多元的聴感能力のことではないかと考えている。

・

その点で、ステレオ技術は生の音場に近づくエポックではあった。伝送系を二つに分けることにより、モノーラルでは描きえない位相状態やライブな波形差分を十分とは言えないまでも記録することができる。(これらを十分に再現できるかどうかは別問題・・・)

・

生音場の完全な再現にはそれこそ無限チャンネルを求められるだろうが、人間の聴感覚から適切な閾値を選ぶことで、生に肉薄するレベルに到達するであろうことは想像できる。たぶんそれは高さ方向を含む16チャンネルくらいの多元伝送ではないかと推測している。ただその実現は技術的問題より、そのようなクオリティを近未来の人間が求めるかどうかに係わる。音楽のネット配信が本格化し、一曲単位の切り売り、しかも非可逆圧縮データが普通になっていく状況をみていると、どうやら原音再生は妄想で終わりそうな気配、というかオーディオ自体が前世紀の遺物になる予感も・・・。

438 空間イコライジングの限界

音は三次元空間を時間推移する超立体だ。一元的な信号を扱うだけのスピーカーも、空間に放射された瞬間、リスニングルームのリアルな空気がそのキャンバスになる。この空間はほとんどの場合、固有の音響的キャラクターを持っている。スペクトラムバランスとその重心位置は音楽再現において重要項目であるが、再生空間の音響特性が重畳されるわけで、ニュートラルなキャンバスにするためのイコライザー(Frequency

Equalizer)は有効なのか、という個人的"偏見"イコライザー論を少々・・・。

・

グラフィック(あるいはパラメトリック)イコライザーを音場補正装置と称する場合もある。この種のツールは一元的な量的コントロールに特化しているから、情報列に対してのエネルギー偏差を矯正する目的には有効であっても、空間に放射された多次元現象を制御することは難しい。ピークもディップも立体的現象であり、3次元の歪みを2次元の視点で補正することに似ている。

固有空間における周波数特性の乱れは、その多くが不要輻射や相互干渉による位相変調が要因であり、結果として量の変化という外形を示しているにすぎない。補正による位相変化や、超微少レベルのリニアリティの劣化などが皆無の理想ディバイスが存在したとしても、量的補正では「改善」と「悪化」がセットでやってくる。現実の機器ではさらなる位相変調を誘因する危険も孕んでいる。

・

乱暴な表現になるけれど「完璧なバランスだけど音が寝ている」状況と「音は生きているけれ破綻したバランス」という両翼の内のどこにポジションを置くかという使い手の意識、音になにを求めるかというシンプルな問題に行き着く。個人的には、より後者に近いものにプライオリティを置いているようだ(笑)

さらにいえば、部屋の癖を積極的に認める考え方があってもいいとさえ思っている。

・

リスニングルームをコンサートホールに変えるといったトリックを好まない話は以前に書いたけれど、目の前の空間のポテンシャルを大事にしたい。個性を外圧で制御すればポテンシャルは下がるのが世の習いだ。コルトレーンが突如現れて、この空間で演奏している音を想像してみる。・・・たぶん、補正なんかいらないはずだ。まあ妄想・幻聴のたぐいだと思われるだろうが、ぼくにとっての原音再生は案外こんなものだったりする。

・

原音場再生の可能性に関しては前回書き連ねたとおりであるが、演奏空間と再生空間のアコースティックの整合性をどのように解決できるのか、これはまったく想像がつかない。ご教授いただければ幸いである。

439 聴き取る意識

ガラスが砕ける音も渓谷のせせらぎも、人間が介在しない音をくり返し聴きたいとは思わない。音の向こう側を感じたいから音楽を聴いている。それはプレイヤーのパッションであったり、コンポーザーの脳に宿る抽象性であったりする。別の言い方をすれば、小さくて大きな人間の生業を、音を通して共有できる喜びかもしれない。

・

原音が、マイクロフォンの先に在る、かつて実在した「疎密波」という意味であるとすれば、それを時空を越えて再現することにどれほどの意味があるのだろう。より精緻な録音システムが実現しようと、エリック・ドルフィーが語った言葉*(a)の意味は依然として有効だ。レコードに封じ込められた音楽はある意味、終了した音楽である。"演奏者と聴き手の共振作用"なんて言い方をしたけれど、これにはプレイヤーが空間に放った音を再び自らの身体にフィードバックする作用も含んでいる。それらの連鎖が音楽をかたち創っていて、レコードの中には有形、無形を問わずすべてが存在していると思いこむところから、ぼくのオーディオは始まっている(幻聴日記の由来でもある・・)。

・

だから、思い描けない音はうまく鳴らせないし、聴き取ることも十全ではないだろう。究極的にはオーディオ再生における「原音」は聴き手の意識のなかにある。ただ、この音は記号列のように硬直したものではもちろんない。記号は世界を飛びとびに提示するが、音楽で使われる音は無限の階調を備えている。演奏者がその生涯をかけて紡ぎ出すその先にあるのは、音で描かれた豊穣世界。だからこそオーディオに夢中になれる。プアな装置*(b)でも音楽は聴けるといった、ある種オーディオファイルを揶揄する論調は許し難い(笑)。彼らは飛びとびの記号を受けとめているにちがいないから・・・。

・

「ラウドネス曲線」から始めた真夏のオーディオ談義はこれで終了。日記の体裁にあるまじき長文の羅列に呆れて98%の方は読んでくれなかったと思うけれど、オーディオ雑誌が取り上げない特異な内容であるという自負はある。

*(a)「音楽は、空気のなかに消えていく。そして再び捕まえる事は出来ない。」

*(b) 価格の高低はほとんど無関係だけれど。 |

2003年に制定された改訂・等ラウドネス曲線は興味深い時代の変化を示している。フレッチャー/マンソンのそれと比較して基準レベルが100phon時の大音量領域であっても、低域端の感度低下が30dBにも及んでいる。フレッチャー/マンソンではこのレベル域では低域端に向かってほぼフラットで感度低下は示していなかった。これが実験手法によるものなのか、人間の感性の変遷なのか、ぼくには解析できないけれど、音量レベルによる偏差より波長の高低による感度変化を重視すべきと語っているように思える。とすれば再生装置のレスポンス(特に微小音量時の低域リニアリティ)がクリアできれば補正はほんの僅かですむという結論になるかもしれない。またそれに相応しい等ラウドネス曲線を求めるとしたら、純音ではなくバンドパスノイズとパルス成分を含む有意的な楽音を組み合わせ、なおかつ人間の意識レベルまで考察した測定手法の確立を待たなければならないのではないか。

2003年に制定された改訂・等ラウドネス曲線は興味深い時代の変化を示している。フレッチャー/マンソンのそれと比較して基準レベルが100phon時の大音量領域であっても、低域端の感度低下が30dBにも及んでいる。フレッチャー/マンソンではこのレベル域では低域端に向かってほぼフラットで感度低下は示していなかった。これが実験手法によるものなのか、人間の感性の変遷なのか、ぼくには解析できないけれど、音量レベルによる偏差より波長の高低による感度変化を重視すべきと語っているように思える。とすれば再生装置のレスポンス(特に微小音量時の低域リニアリティ)がクリアできれば補正はほんの僅かですむという結論になるかもしれない。またそれに相応しい等ラウドネス曲線を求めるとしたら、純音ではなくバンドパスノイズとパルス成分を含む有意的な楽音を組み合わせ、なおかつ人間の意識レベルまで考察した測定手法の確立を待たなければならないのではないか。