| |

下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |

|

734 削除って簡単? | | ネットで何ごとかを公開することの危うさを立て続けに感じた2日間。 ・ ひとつは、デジカメ評論家の田中希美男氏のブログ"Photo of the Day" パナソニックの初デジ一眼の出来をβ版以前と酷評した勇気に驚いたのだが、何日か後にばっさりと削除されてしまった。 「自分のブログに何しようと自分の勝手」って、彼の軽妙な文章は好きだったけれどご本人自身が軽かったんだね(笑) 文章で伝える仕事をしていながら、それに対する愛情のなさに驚愕! http://thisistanaka.blog66.fc2.com/blog-entry-43.html ・ もうひとつは、かの"AUDIO DEJAVU" ついにここも荒れてしまった。経緯を余さず見ていたぼくの目には、主催者の下した処置は不可解で偏ったものに映った。問題になったスレッドはそっくり削除されている。 7月18日追伸:一時閉鎖ということになってしまい残念ではあるが、白熱の論議と楽しい出会いを提供してくれたフィル氏にこころから感謝している。 |

| EOS-1Ds MarkII EF100mmMacro 2006/07/15 |

|

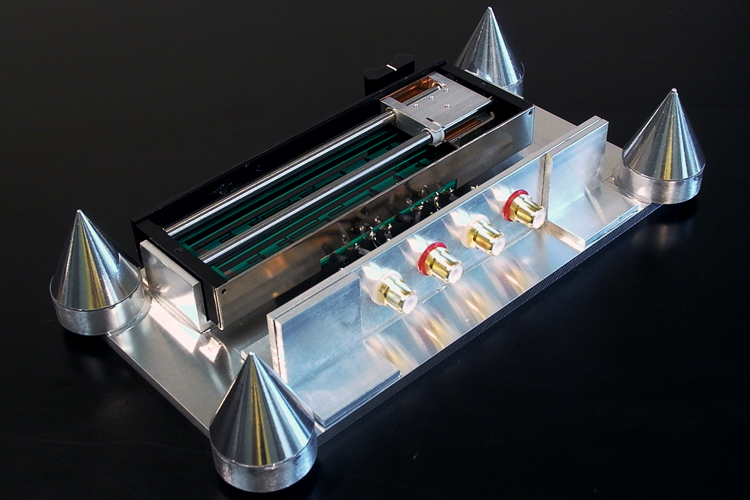

733 Solid Aluminium | | オーディオにおけるプライオリティ(優先度)は個人によってかなりの差異があるので、同じ空間で同じ音を聴いたとしても評価に違いがでてくるのは当然かもしれない。周波数特性ひとつとっても、ピークやディップに敏感なひとがいるかと思うと、全体的な重心に関心がいく人もいる。ぼくは後者であって細かい偏差は気にしないようだ。また、帯域幅も広ければいいのかどうか、難しい判断がある。ここで音を表現するパラメータを列記してみると、 1:周波数帯域とその偏差 2:ダイナミックレンジ(S/Nとリニアリティ) 3:分解能力と統合力 4:立ち上がり、立ち下がりの追従性 5:空間再現性(定位や遠近感など) 6:質感再現性(温度感や湿度感、触感的なものも含む) ・・・他にもあるかもしれないが、6などは1から5の基本特性に依存する。3の"統合力"は聞きなれない名称だけど、分解能力とセットで語られるべきと思っている。解像感は凄いのにハーモニーが一向に美しくない例は多々ある。最近感じているのは、このなかの1から4が表に出ているようなオーディオは未熟ということだ。だけど、この部分を疎かにすると5や6は表現できない。ほんとオーディオの道は険しい・・・・  写真は自作プリアンプの音質評価用にデザインしたカスタムフェーダーである。 写真は自作プリアンプの音質評価用にデザインしたカスタムフェーダーである。東京光音電波製のリニアボリュームをアルミ天板から吊り下げる構造。四隅のスパイク脚もソリッドアルミ製。磁性体をいっさい排除し、取り付けはすべて接着剤。音はMAXなら最高レベルだけど、絞り込むと色がなくなるような気がした。 |

| LEICA digilux-1 2006/07/12 |

|

732 抜く力 | | 求むべきは、音楽の力であると思うのだが、オーディオは得てして音のチカラで補ってしまう。電気力といってもいいかもしれない。これが単調に陥ると「抜く力」を表現できない。しなやかさとかハーモニー(不協和音も含む)の美はまさにそこに宿る。音楽の力はPOWERじゃなくABILITYではないだろうか。 ・ 岩崎千明さん「大音量にするのは小さい音を聴き取りたいから・・・」 菅原正二さん「現代パワーアンプは音を強くしてしまう・・・」 |

| LEICA digilux-1 2006/07/11 |

|

731 近況3 | | 自作真空管アンプに戻す選択肢はたぶんないだろうなんて言っておきながらスミマセン。これしかないので仕方ない。低域の制動力はやはり不満だけど、中高域のこなれ方や声のウエットな感じに、そうだよねえ、こういう音を目指していたんだっけ、ここ2年くらいハイファイ方向に振りすぎたよねえ、と思うことしきり。このゆったりした佇まいに先日までのアグレッシブなタイト感を同居させる手だてはないものか(笑) さしあたっての問題は、プリアンプのゲインをQUADにあわせて低く改造してしまったので、このままだとフルボリュームでも音量が足りないことだ。 |

| PENTAX *istDS SIGMA17-70mmF2.8-4.5DC 2006/07/10 |

|

↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。

しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |