| 2008/10/17 |

|

| 1020 土濃塚隆一郎 Flh 1999年8月7日の日記から・・・ 昨日の夜、新宿駅南口を通りかかったら、JAZZのストリートミュージックをやっていて、それが結構すばらしかったので、つい足をとめて聞き入ってしまいました。土濃塚隆一郎(フリューゲルホーン)という人のトリオで、Flhをこんなにタイトに軽く吹く人は少ないです。路上で背後は国道20号で、へんな回り込みがない分、本当に無垢できれいな音でした。オーディオマニアの性か、ついわが家の音と較べてしまい、うーん、中高域はそんなに負けていないぞ、でもウーファーの上の辺がやっぱりダメだなぁ、15インチの400-500Hzはつらいよなぁ・・・などとほんとバカですねぇ。 引用おわり。このころはオーディオマニアを自称してたんだぁ(笑) で、その4年後にリリースされたCDをそれから5年後の本日、ようやく入手した。かなりスゴイ。 |

| 2008/10/14 |

|

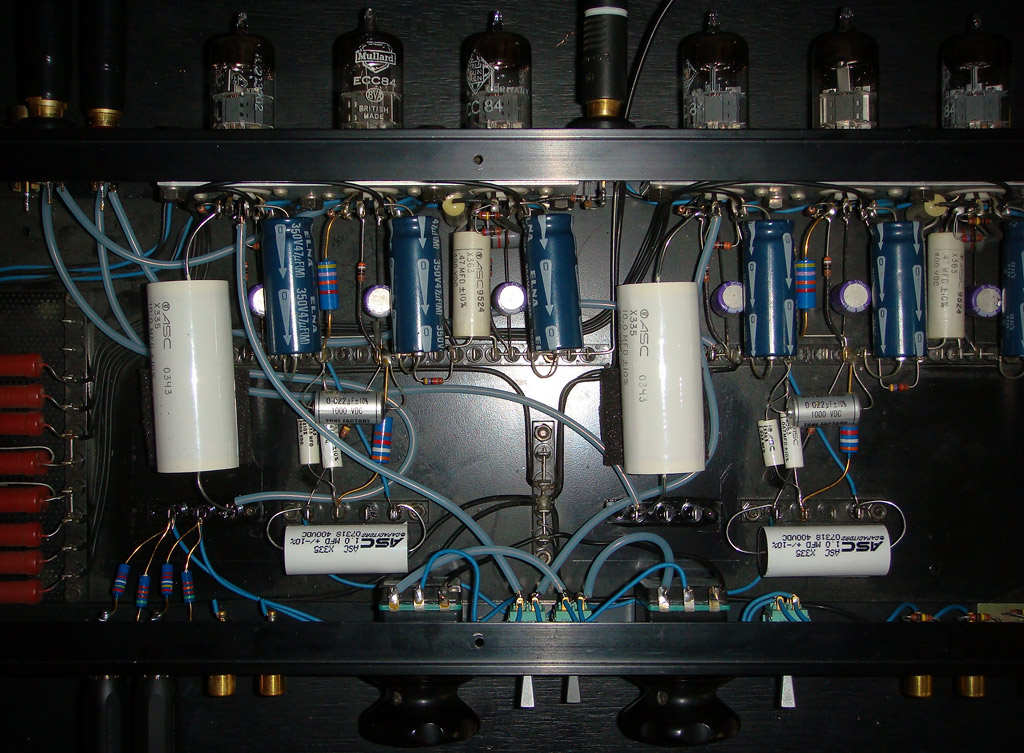

| 1019 もうオーディオいじりは終了にしたいと思う秋の夜長かな・・・なんてね この週末を使ってプリアンプの大改造を行った。後付けアッテネータの組み込みとスーパーツイターの付加、それに伴って修正したバスレフポートなどの最終的な整合をプリアンプに託したという意味合い。本音を言うと高域拡張に伴うバランス修正をスーパーウーファー無しで完結させたいという要求でもある。 修正点その1 ライン前段のプリボリュームを撤去。CD入力をL型定抵抗でレベルダウンしECC84を適正レベルで動作させる。カソードバイアスの上限まで振らずに、極めて小レベルで動作させる方が好ましかったからだ。 修正点その2 アルティメイトボリューム10KΩ負荷にあわせて終段のカップリングコンデンサの容量をアップ。 このボリュームを通さずパワーアンプにダイレクト接続したほうが低域の躍動感が圧倒的に優れていた。パワーアンプは47KΩ負荷なので、単純にいって4.7倍の容量が必要ということになる。 修正点その3 バランスアウト用ライントランスの撤去。タムラTF5Sのテイストは素晴らしいがナローレンジだからこそという面もあった。 その1はやや不安ありで、変化が良い方向に行くかどうかは未知数だ。経路をシンプルしたから良くなるという単純なものでもないところがオーディオの面白さ(笑)その2もコンデンサのエージングから始めなきゃならんし、音重心がやや下がるはずで、これが貢献するかどうかは不明。 ・・・ 現プリアンプで最後の音を記憶に刻んでおこうと考え、ギレリスのベートーヴェンのpfソナタ「悲愴、月光」を聴いた。1980年のデジタル録音だから12-14bitくらいか。いい意味でデジタルの明快さを感じさせる優秀録音だ。鋼の堅牢と瑞々しいニュアンスを合わせ持つ素晴らしい演奏。 これが、イメージどおりに鳴り、ちょっと悩む。これ以上のクオリティがあるかと(笑)←毎度の想像力のなさに唖然! とはいえ、まとめて二日間の休みはめったに取れないし、材料は揃えてある。 というわけで作業決行。そのかわり急遽計画を修正しプリ内蔵ボリュームも活かすプランに変わった。もともとグラフィックイコライザーを繋げるためのOUT-IN端子(テープモニターと同じ原理)を備えているのでこのスイッチを活用して、ボリューム有り無しを選択できるようにする。 改造作業は延べ6時間くらいで終わったが、新規より既存の構成を弄るほうが難易度は高い。ライントランスを撤去したそのスペースは巨大なカップリングコンデンサに置き換わった。10KΩ負荷に対して10μということは、カットオフが1.59Hz!無帰還アンプでなければあり得ない暴挙かもしれない。もとより高域はMHz帯まで伸びているので超広帯域ラインアンプの完成かも(笑)ワイヤーは47研の0,65mm単線で、今回は左右CHの長さを正確に揃えた。 さらに一部に用いていたシールド線も単線に変えた。 ・・・ 数日鳴らさないと評価はできないと思うが、ボリュームスルーのダイレクト入力はやや硬質感がある。しかしDレンジと立ち上がり感は従来とは段違い。この辺のポイントは得意項目のはずだったが、さらに上が存在していたという驚き。ノイズレベルの低さとか、その他諸々のいわゆる物理特性もキラ星のハイエンド製品に肉薄していると思う。しかしながら、プリアンプの総合的な支配力の大きさをあらためて感じた。ただ、現状ではボリュームを通す入力のほうがしなやかで好ましいというのは問題で、上記の利点も失われていないところが不可解。 さらに、最近うまい具合に鳴らなくなっていたフォノ入力にも対策を講じた。この逆RIAA回路はDCバイアス下で動作させる特異な方式で、終端にDCカット用コンデンサが必要なのだが、今回ここのカットオフをまったく非常識な低さである3.2Hzに変更した。 針を下ろしたときのサーフェイスノイズがまったく別物になっていた。大雑把にいうと「サー」から「フー」へ。といっても高域が丸くなっているのではなく、低域の音場感情報が向上している印象。←あくまでも印象(笑)ディスクによっては一瞬、逆位相かと思うほどの広がり。アナログレコードは何十年も聴いているが、このような濃密な空間情報*を感じた経験はなかった。バルバラもちあきなおみもUAも、そして越路吹雪もこれほどのニュアンスを空間に放射していたのかとしばし唖然。 *サウンドステージのことではない。あの概念を好まない(笑) 昨日今日と音は変化し続けている。まだ真価は分からない。数か月の熟成の後に訪れるのははたして桃源郷なのかどうか。大ボラを吹いたわりには自信がない。 |

| 2008/10/10 |

|

| 1018 南伊豆弓が浜にてk ちょー遅い夏休みをとって南伊豆の弓ヶ浜へ行った。全周のほぼ2/3くらいが渚になっている入り江で、湖のように静謐が空気が心地よい。OLYMPUS E-500/25mmF2.8 |