| 2007/02/01 |

|

| 811 ちあきなおみの超絶歌唱 先日のコロムビア時代の復刻CD3枚がいまいちだったので、もう、ちあきなおみからは足を洗おうと思っていたら、妻が生協のカタログみて「ちあきなおみスーパーコレクション」ってのが出てるとメールしてきたので、あっ買う買うとか返事して、それが昨日到着した。 2枚組の生協スペシャルバージョン?のようで、一曲目がビクター音源の「星影の小径」それ以外はテイチクのオリジナル盤数種から集めたものだった。 テイチクのオリジナル盤は現在すべて廃盤で、編集版のセットものが何種類もリリースされているが、じつはこの時代はアレンジが当時風(1988-91年)なのが多く、いま聴くとちょっと古い感もなきにしもあらずなんだけれど、歌唱はとにかく圧倒的だ。 「赤と黒のブルース」は"すたんだーど・なんばー"というオリジナルアルバムからのトラックで、タンゴのリズムに乗りながら、でもストイックにえぐるような表現が凄い! 地獄・煉獄・天国が一瞬にして切り替わる超絶歌唱(←なにいってんだか) 意外だったのはマスタリングがいいこと。曲でバラツキはあるけれど、平均レベルも妥当な線をキープしていて、とくに先の「赤と黒のブルース」はちあきのなかでも最高レベルのクオリティだと思った。いつもは我がオーディオ装置にネガティブな反応しか示さない妻が、あろうことか、この部屋に本人が来て歌ってるみたい、だって。 ・ そういえば、12CHのだれでもピカソって番組が、ちあき特集を組むらしい。びっくりしたのは、本人の協力のもとに制作したということ。レコード会社とは絶縁状態みたいだけど、こりゃ復活の可能性、あるのかないのか・・・ この写真の2048pxギャラリーはこちらから http://blog.goo.ne.jp/gencyo/ |

| 2007/01/29 |

|

| 810 正 法 眼 蔵 神も宗教も信じないが、「正法眼蔵」が気になっている。 道元の「正法眼蔵」と世阿弥の「風姿花伝」は、ぼくのなかで未踏の地平だ。工作舎とか松岡正剛の影響をもろに受けた世代だから、道元の世界観に興味がなかったわけではない。むしろ、宗教さえ超越する真理の提示に共振するところがあった。だから、あえて避けた。言葉は世界をあらわす離散データでしかないから、真に受けると危険な時代もある。導かれ変貌する自己への不安だったのか。 ・ それが1年前、父の病室の帰路に立ち寄った夕暮れの平林寺。 http://www.vvvvv.net/topics/topics.cgi?page=187 そして、我が菩提寺の高安寺、どちらも沙門道元に端を発する曹洞宗! そして昨日、父の一周忌での住職の一言「正法眼蔵をお読みください。」 守るべき無垢の自我はとっくに消え去ったし、言葉の不確かさも了解済みだ。踏み込むのは今かもしれない。 |

| 2007/01/25 |

|

| 809 誰も書かないデジタルの本当の意味(番外編) 自然界は不定型なノイズの上に成り立っているし、ましてや正方形のグリッドなんてものは人工の象徴そのもの・・・という考えを進めていくと、1bitで超細分化した観測点をランダムなエリアマッピングで再構築する方向が、近未来デジタルの主流ではないかと想像できる。 画像関連の、例えば新世代FMスクリーニングとかインクジェットプリンタ技術はすでにその流れに入りかかっているし、デジタルカメラの撮像素子が1bitになる時代もやがて来るだろう。 では、オーディオ分野でこの手法を実行するにはどうしたよいか? 時間軸の分割(サンプリング)を不定形にすることしか考えが浮かばない。量子化(階調)のための幾つかのレイヤーと、輪郭保持のための別レイヤーを合成するD/A変換なんかは想像するだけでこころときめく(笑) 現行の2.8224MHz1bitのDSDだって未来のDSPで再構築できるだろう。 その際、手本になるのはアナログノイズの立ち振る舞いだ。ノイズを排除することが成長期までのデジタル技術であるとすれば、その爛熟期はノイズを取り込み、ノイズ自身がデータそのものになることではないだろうか。そこには「管理できるアナログ」という究極のデジタル像が浮かんでくる。 |

| 2007/01/20 |

|

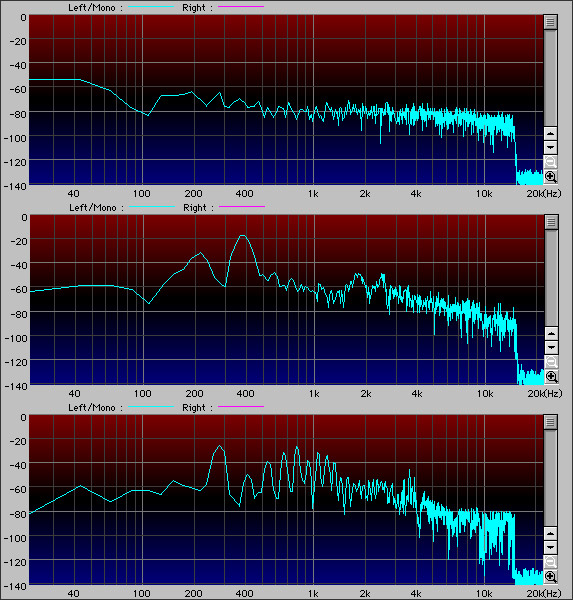

| 808 続々・誰も書かないデジタルの本当の意味 前回までの二つの章は、理屈ばなしが多く辟易とされたかもしれないし、目新しい事実はなにもなかった。推論ではない、道理だから色気はない。 SACDなどの上位フォーマットに関して、ぼくのところではそれらを定常的に聴く環境にないので、余計な口出しは避けたいと思うが、あえて一つだけ言えば、デジタルはその可能性をほんの一部しか活かしていないのではないか。記録し伝達する仕組みでいえばデジタルが圧倒的に優れているが、対象をすくい取るマス目がいつも固定されているところに根元的な問題があると思っている。(この件については改めて述べるつもりでいる。) 1bitデジタルにしても、PCMからのパラダイムシフトはまだ始まっていない。・・・鍵はノイズではないだろうか。 というわけで、予定していた最終章の「フォーマットの逆襲、器の大きさと人間の感性」を以下の内容に変更させていただいた。(後日追加・変更の可能性あり) 第三章 砂に書いたラブレター、あるいはルージュの伝言? メッセージを砂に書くかバスルームのミラーに書くか、というかなり強引なテーマである。 まずは以下のチャートをご覧いただきたい。これは昭和10年に発売された日本コロムビアのSP盤をリッピングし、周波数アナライザ(FFT)で、ある瞬間の周波数分布をとらえたものである。 →試聴はこちらから●●● →関連ページはこちらから●●●  1番目の図の素晴らしくフラットなチャートは、じつは楽音が始まる直前の音溝部分だ。低域側の偏差(ディスクの反りに起因するもの)以外はノイズ成分であり、ある枠のなかでレベル変動するランダム性をもっている。14kHzから先が急激に遮断されているのは、フィルタリングによるもので、本来のノイズ成分は超高域まで達していることが推測できる。 その他の図は演奏中の姿で、2番目は唄、3番目は唄と三味線の入っている部分だ。 この3点のチャートから分かるのは、まず、広帯域に敷き詰められたノイズの上に楽音が成り立っているということ。楽音のダイナミックレンジは約30dB、周波数特性は100Hzから6kHzであり、高域の楽音は、より高い周波数に影響(3番目の9kHz以上に注目)を与えているという事実だ。 リンクしたMP3のサンプル音源でこの盤の真価を伝えることは難しいが、非常にハイスピードで高域の質感も良く出た録音に聴こえる。ナローな印象はない。これらの理由に関しては初期の幻聴日記でもふれているので引用させていただく。 002 関連付け・・・ 昭和10年頃の日本コロムビアの長唄や、ほぼ同年代のサボイ盤のチャーリー・パーカーなど素晴らしいハイファイサウンドに思えます。F、Dレンジとも不満なんてまったくない。これをCDRに記録して再生すると、大幅にクオリティダウンして聴こえるのが不思議。気になるのでリッピングデータをFFT分析してみると、ノイズ成分は20KHzまで伸びている。 ここで、仮説をひとつ。 脳は楽音とノイズを関連づけて、記録されていないはずの高域を感じているのではないか、と。「だまし絵」というのか「判じ絵」というのか、ありますよね。あれと同じか。 ノイズをカットした復刻盤の音が悪い理由がわかったぞ(笑) ノイズのはなしは、当初、フィルム画像で説明しようとトライしたのだが上手く行かなかった経緯がある。粒子をクリアに捉えるには4800dpiのスキャナはまったく役立たずだった(笑) いまやデジタルカメラの解像度は、35mmフィルムを引き合いにだせば、もはや完全に凌駕している。ところが数値的分析ではない「解像感」では、フィルムの表現力は侮れない。これは上記のSP盤の例と同様に超高域まで伸びたランダムノイズの上に絵が載っているという構図だ。感覚的な表現になるが、シャープなエッジを持ちながら、角張っていない円いノイズという感じ。同時にこれらのノイズはバックグラウンドのテクスチュアーでもある。デジタルカメラでも撮像素子に関わる暗騒音ノイズがあるが、等間隔・完全平滑面に宿る哀しさを感じるのはぼくだけではないだろう。情報との親和性に欠けるのだ。 伝達能力でいえば、アナログはすでに敵にもならないが、ノイズと情報の関わり方では大きなヒントが隠されていると思う。ただ、このような意味のあるノイズをデジタルでものにするのは簡単ではない。フィルムの粒子をスキャニングするのに途方もない解像度が要求されるのと同じように・・・。 その点で1bitはPCMにない可能性があると考えているが、市場やユーザーが、そのような猥雑ともいえる価値を認めるかどうかの方が問題かもしれない。ルージュの伝言のほうがカッコいいかも(笑) これも初期の幻聴日記からの引用。 016 いま「ウォークマンの修辞学」を読む ラブ・サイケデリコ(LOVE PSYCHEDELICO)が好きだ。Kumiさんの飾らないストレートアヘッドな声、古きロックンロールのエッセンスをまぎれ込ませたシンプル&ドライのサウンド。素直にかっこいいと思う。でもオーディオ的に観察すると彼らのCDの音質はプアだ。というか今のJ-POPの録音はみんな似たようなものだけど・・・じつは伏線があってそれは25年前のはなしだ。 1979年、SONYウォークマン発売。その2年後の「ウォークマンの修辞学」細川周平著(朝日出版社1981)的確で予見的な記述はいま読んでも新鮮。ウォークマンが音楽と聴き手の関係を大きく変えたと。 しかし、ヘッドフォンステレオは「聴かれ方」だけではなく、後年の音楽の作り方にも大きな影響をおよぼしたように思う。都市の喧噪が音楽のノイズフロアになり、より明快な輪郭を送り手に要求した。階調よりパルシブな破壊力が尊重され、音楽はON-OFFの符号列のように聞こえはじめた・・・と言うといかにも年寄りじみているよねえ(笑)。 で、その後のコンパクトディスクの誕生、圧縮フォーマットの台頭、という時系列は今もって興味深い。 |

| 2007/01/19 |

|

| 807 ペコちゃん、がんばって。 いまに始まったことではないが、マスコミの集中砲火が凄い。 そりゃ弁解の余地はないし、この世襲会社のかたを持つ気はさらさらないが、異常なイジメ方ではないだろうか。 べつに死人が出たわけじゃなかろうに! 従業員だった人たちの証言ってやつも、ネガティブなやつだけ選別しているとしか思えない。 なのに、それに乗せられてしまう。 何ごとかあると、みんなそっちの方向になびく最近の日本の風潮、かなりヤバイぞ。 |

| 2007/01/15 |

|

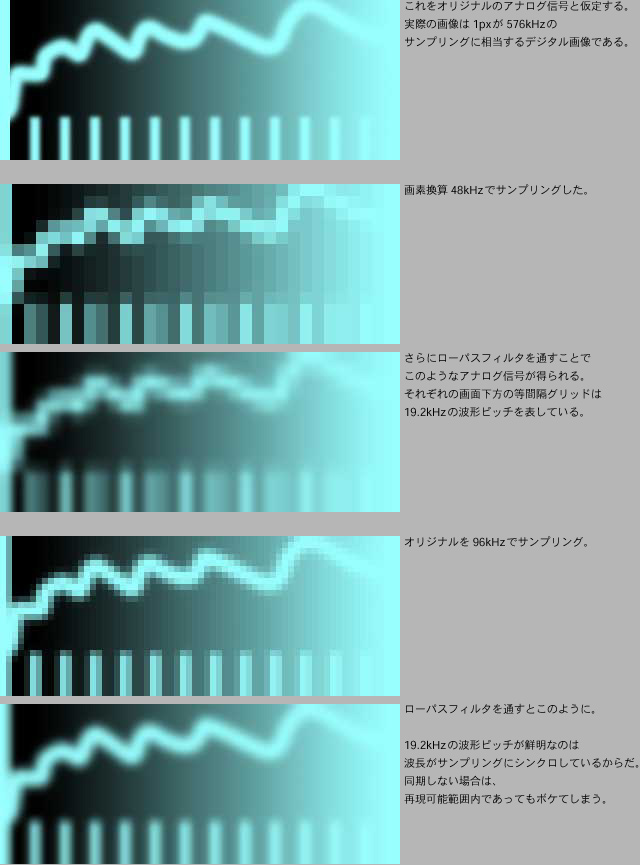

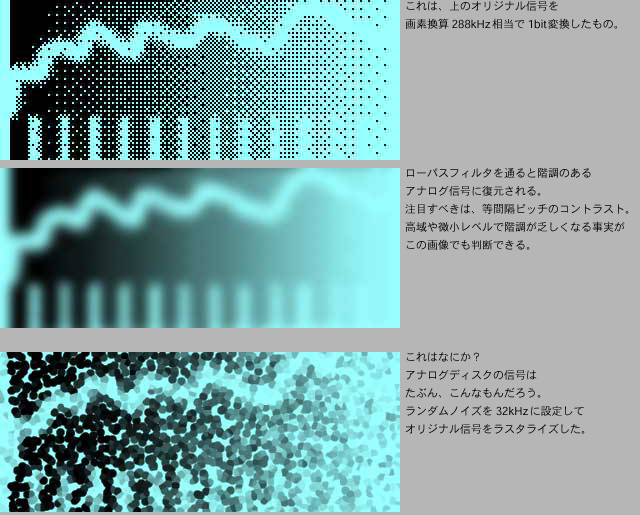

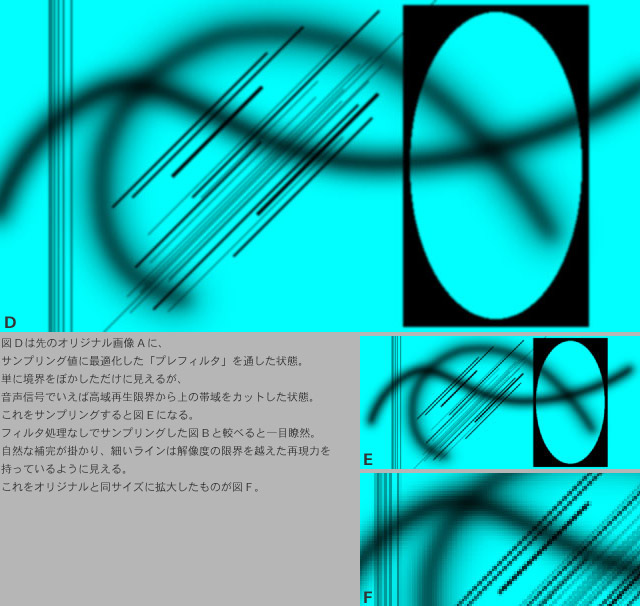

| 806 続・誰も書かないデジタルの本当の意味 "誰も書かない"なんてタイトルを付けたせいで、とても書きにくい(反省・・・) 究極のデジタルはアナログに似ているはずだ。一方、アナログだと認識したところで、人間の神経はパルス信号の受け渡しで成立している。ひところ盛り上がっていた、アナログvsデジタル優劣論争は不毛だった。仕組みと結果の評価を混同してはいけない。デジタル伝送は音声変化を離散データとして時系列にとらわれずに収納し管理できるという利点に尽きるだろう。器の大小はまったく別の問題である。 第二章 符号化とは世界を値踏みすること デジタルでは、連続世界を取り込んで符号化し、再び連続世界に戻す仕掛けが厳密に設定されている。ルールにしたがって解きほぐす暗号そのものである。 しかし、最終的な成果物が一点の誤りも認められないコンピュータのデータとは違って、感性に訴える音楽音響だというところに難しい判断がある。さらに、オーディオ趣味自体が他者との差別性や優位性をその価値のなかに孕んでいるところが問題をいっそう複雑にしている。 デジタル伝送の主旨からすれば、機器の差異をなくすことは重要な目標であったはずだ。しかし、CDフォーマットが人間の識別境界付近*に設定されているから、さまざまなアプローチがなされ、結果、再現する音響も百花繚乱の様相を呈した。再生側(D/A変換)のポストフィルタの多様的な展開・・・シャープロールオフとスローロールオフフィルタの選択、さらには3次スプライン曲線やレガートリンクコンバージョンによる類推補間 etc... 人間の耳をローパスフィルタに見立てて、ノンフィルタ・コンバージョンを実践した強者もいた(笑) ・・・とはいえ、こんな諺もある。 「無い袖は振れない。」 というわけで、第一章をフィルタリングなんていう、地味なところから始めてしまったので、今回はサンプリングとポストフィルタの関係を、例によって画像によるシミュレーションでお伝えしたい。これを見るとCDフォーマットが人間の識別境界付近に設定されている、という現実を分かっていただけると思う。ちなみにこれらの解説図版は概念図の範疇ではあっても、スケール(サンプリングと画像ピクセルの関係)は正確を期しているし、意図的なレタッチなども行っていない。  サンプリングと量子化(深度)は横軸と縦軸の関係にありこれらの総和が情報量だ。サンプリングを密にして深度を二値にしたものが1BITデジタル(DSD)である。この概念図は以下のようなものだ。非常に分かりやすい(笑)  かつて、ソニー/フィリップス連合は音声の符号化を16bit/44.1kHzにすることで、可聴範囲をカバーしたと喧伝した。そこでいう高域限界は当然ながら正弦波形のことで、その意味では正しいし当時の規格としては最高レベルの器であった。しかし、あえて指摘すれば、自然界に純音が単独で存在するというケースは皆無に近いということだ。ふつうは複合波形の成分として超高域は存在している。隠し味というものがあるように隠し音も当然ある。山城祥二氏の「熱帯雨林音響論」にも似た検証があったが、単独波としては感知できなくても、超高域成分が複合波の聴感上のテイストを変化させる可能性はおおいにあり得る。 それに対する手だてがSACDなどの上位フォーマットであったと思うが、失速したのは何故だろう。まだ、足りていないのか、あるいは・・・ 次回はそのあたりを人文学的に(笑)探っていきたいと思っている。 |

| 2007/01/10 |

|

| 805 箱根にて デジタル談義の続編はしばらく後になりそうです。 |

| 2007/01/07(改訂) |

|

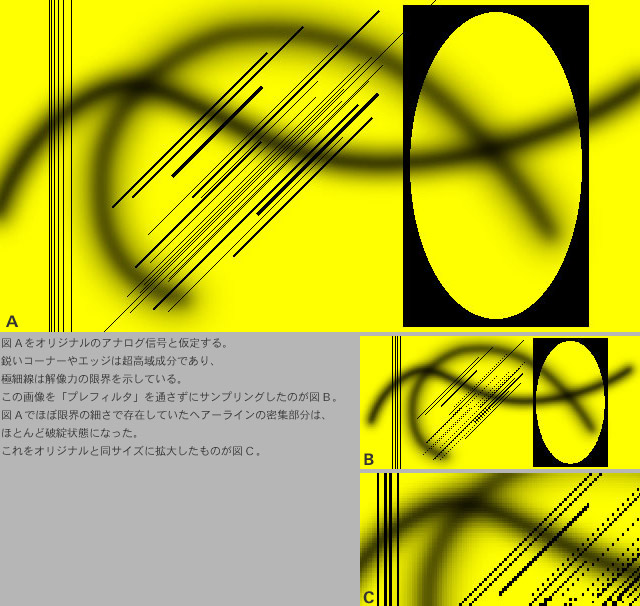

| 804 誰も書かないデジタルの本当の意味 いまどきは、デジタルだから波形がギザギザ、なーんて考えてる人は少ないと思うけれど、フィルタリングの意味を正しく捉えるのは容易ではない。かく言うわたくしもほとんど理解できていなかった時代があって、始末の悪いことに、その当時、かのMJ誌"サイドワインダー"欄に投稿した私的デジタル論が、没になったと思いきや、なんと送付から3年も経って突然掲載されたんだよね、これが・・・。 掲載誌が送られてきたわけだけど、その理由が分からなかった。数日して該当記事を発見したときの恥ずかしさといったら・・・事前に連絡してくるとか出来んものかねえ。 じつを言うとその投稿から何か月か過ぎたところで、もういちど書き直そうと音声と画像の符号化の意味を最初から洗い直してみたのだ。あのページは専門家の審査(ってほどではないのかもしれないが)はあるはずだから、没になったであろう問題部分を正したいという反省があったわけだ。なのに・・・(笑) 第一章 フィルタ、過去と未来をつなぐために 音と絵ではデジタルの記録・再生の手法が異なる。音の場合は再生のキャンバスが元音場と同次元なのに対して、画像は次元がひとつ減ったりするわけだから当然かもしれない。しかしながら、対象を区切ってそれらの断片*を数値化するという意味では同じ作業をしている。音であればそれは時間であり、画像ならエリアということになる。それらの時間やエリアをすくい取るマス目がサンプリングであり、数値化はすなわちビット(量子化)である。 *「断片」ということば、デジタルの実体をみごとに表している。 その際の重要なプロセスがフィルタリングだ。現実世界をアナログと捉えるならば、アナログ現世界→デジタル記録・伝送→アナログ再現世界というフローになるが、デジタルデータの点描的数値列に、途切れのない連続情報を忍ばせる手法がフィルタリングである。A/D(アナログ→デジタル)変換でのプレフィルタ、D/A(デジタル→アナログ)変換でのポストフィルタが二つがそれにあたる。 デジタルプロセスの専門書を紐解くと、A/D変換で必ず触れられるのが「プレフィルタ」の必要性だ。「シャノンの定理から導かれる高域記録限界はサンプリング値の1/2f以下であり、そのためには適切なハイ・カット・フィルタ(LPF)を通す必要がある。」と書いてある。当初、ぼくにはこれの意味するところが解らなかった。折り返しノイズの弊害を示されても、D/A変換後のポスト・フィルタがあれば問題ないではないか、などと迂闊にも思ったりしていたのだ。 ところがこのLPFでもっとも重要な意味は、サンプリングをリアルな点と点で結ぶのではなく、測定点をある幅をもった平均化された情報として取り込むことだと、あるとき気がついた。ここで言う「幅」は画像ならエリア方向、オーディオなら時間軸方向ということになる。この幅に相当するデータは、該当ポイントとそれに連なる周辺を暈かすことによって得られる。そしてこの平均化されたデータこそが、連続波を蘇えらせる補間の素材となるのだ。 ここで、画像はともかく音のようにリアルタイムで変化する事象に未来を織り込めるかという疑問が当然でてくるだろう。ぼくのように非理科系の人間は、これを上手く説明できない(笑) あえて言えば、波は時間というキャンバスの上にしか存在しないという事実だ。・・・・・1/44100秒のなかに過去と未来を組み入れた16bitの情報列。これがオーディオCDの実体ではないだろうか。 以下は「新宿事象解析研究所」のコンテンツのひとつ「デジタル記録とアナログ復元を考える」から該当部分の解説図版を再編集したものである。これは2001年ごろにアップしたもので、さきのMJ投稿の後のことである。音声処理を静止画像で伝えるのは困難で伝えにくいが、数年経過したいまでも、これ以上の手法を思いつかない。数式では直感的な理解が得られない自分自身のために考えた手法でもある。   以下、不定期でアップする予定です。 第二章 符号化とは世界を値踏みすること 第三章 フォーマットの逆襲、器の大きさと人間の感性 |