| 2007/04/12 |

|

| 827 オーディオの時代 その2 しかし、長岡鉄男さんの音と音楽に対する文章表現に納得していたわけではない。"金粉が散乱"したり"真綿でくるんだハンマー"が打ち込まれるのはいいとしても、"せつない音"とか"やるせない音"はあんまりだ(笑) 物質としての音は聞こえてきても、音楽の在りようというか心にどう響くかは明らかにしなかった。もっとも、ご自身も「オーディオは音楽を聴くためだけの存在ではない」と公言していたから、音楽表現に踏み込まないオーディオ評論を標榜していたのだろう。それはそれで一部マニアには評価されたとしても、普通の音楽ファンとオーディオの乖離現象を招いた一因ではないかと今でも思っている。(ぼくは普通の音楽ファンだったから、身に染みているのだ・・・笑) もうひとつ、氏の実績のなかで不可解なのは、音楽ソースを累積スペクトラムで表す手法だ。それも1/3octバンドパスフィルタの超荒っぽい分析。あれに如何ほどの価値があるのか、ぼくには解らない。 と、批判めいた記述をしてしまったけれど、オーディオに限らず先入観を排除して真実を追求するところが好きだったし、また、その姿勢は現代音楽や民族音楽のユニークなレコード紹介にも繋がっていったのだと思う。音楽はクラシックだけじゃないよ、とね。(不定期でつづく) |

| 2007/04/11 |

|

| 826 オーディオの時代 その1 評論家という言葉はどの分野でも微妙なものがある。ひとのことをとやかく言う前におまえがやれって(笑) オーディオにおける「評論」は単なるお買い物指南とは異なるのだ、とあえて強調したい。真の評論とは、過去を知り未来を測りうる人格をもって発信するものだ。個々のコンポーネントの定量的な差異を論うのはそのごく一部だろう。その意味で、実践のなかから明快な価値判断を示した長岡鉄男さんと、使いこなしの多様性を踏まえてコンポーネンツの特質を表現した瀬川冬樹さん、対照的ながらも特に好きな評論家だった。 先日、オーディオ業界事情に詳しいある方とお会いして、長岡さんはけして国産絶対主義ではなかったという興味深いはなしを聞いた。「ぼくのところには持ってこないんだよ。」という至極単純な理由を述べたらしい。(ホントか?) ローコスト主義も、初期の「マイ・ステレオ作戦」を出版された頃はそうだったけれど、晩年はオリジナルスピーカシステムを除けば、国産メーカーのフラッグシップ機が並んでいたから、パフォーマンス主義と呼ぶのが適切だろう。いまの時代にご存命だったら、覇気のなくなった日本メーカーや割安な海外製品にどんな判断を下すのか興味がある。 しかし、長岡鉄男のもっともコアな部分はシンプルで合理的な精神だと思っている。それは氏の設計するSPネットワークを見れば一目瞭然。ぼくは、そこに影響を受けた。フォステクスのユニットも使わないし、鉛インゴッドをアンプに置くこともないが、原理・長岡教信者なのだ。 http://www.vvvvv.net/audio/007_text.html#010 (つづく) |

| 2007/04/02 |

|

| 825 山口孝 in Dynamic Audio Sound House 現代JBLのフラッグシップDD66000によるスペシャルイベント。題して「JAZZ ON BASS LINE 」いつもながら山口孝さんの選曲とトークが素晴らしい。と言っても、全6曲のうち初めて聴く演奏が4曲だから偉そうなコメントはできっこない(笑) 会場フロアの店長である厚木氏が明け方までチューニングした機材は以下のとおり。先日、個人的に聴かせてもらったラインナップとほとんど同じで、LINN LP-12のみは最新フルバージョン仕様で、な、なんと270万円! スピーカー:JBL DD66000 パワーアンプ:Mclntosh MC501x2 プリアンプ:Mclntosh C46 ADプレイヤー:LINN LP-12 CDプレイヤー:LINN UNIDISK 1.1 音は、とても鮮烈で、しかも懐かしいあの音に再会したような・・・70年代の吉祥寺ファンキー1Fの音が35年後の最新テクノロジーで遙かにリファインされて甦ったと言えばよいのか。近年のオーディオで忘れられたかのような、濃くて太い音の立ち方。しかし、細部の表現力は当時とは格段の違い。たぶん、こういう野蛮な(失礼)エネルギーの塊のようなサウンドを初めて体験したオーディオファイルも多かったのではないだろうか。その意味でも大いに意義のあるイベントだったと思う。実際、ファイナルプログラムのミンガス「So long eric」はイメージのまんま。オーディオでこんな凄い音は空前絶後と断言したい。 が、しかし・・・ラファロ(エバンスのPortrait in jazzから枯葉)やゲイリー・ピーコックのソロは大いに違和感を感じた。個人的にとても好きなベーシストである彼らが、こんな巨大で、図太く、力任せの音(音楽)を目指しているとは到底考えられない。ウッドベースの力感は楽器の構造とプレイヤーの心技が一体になって成立するが、それは電気のチカラとは無関係のはずだ。 もとよりジャズの録音再生は、原音場のありようが基準にならない難しい問題を抱えている。ドラムとベースの音量差はそれらがアコースティックであるかぎり、どこまでいっても正解はないのかもしれない。が、目指す音楽による適正値は存在すると思う。ゲイリー・ピーコックが70年代はじめ、日本滞在中に録音した「EAST WORD」というアルバム。録音は名匠半田健一氏であるが、この時代を代表する名演・超優秀録音であると断言したい。巨大ではなく俊敏、力任せではない深く沈むピチカート。ピーコックの本質を見事に捉えているし、そこには電気のチカラは微塵もない。これをあの装置で聴かせてもらえれば真相は分かるはず(笑) |

| 2007/04/01 |

|

| 824 PROJECT MODEL RPM9.1 質実剛健というべきか、余計なものを削ぎ落とした潔さがあるというべきか、GyrodeckやOracleなどに見られる華やぎはここにはない。だから、わが家の他の機器たちとの違和感は当然なく、今日完成したハイブリッドベースにセットすると、まるで10年もそこに居座っているような溶け込みかたをした。 音はまだ判断がつかない。所詮コンポーネントのそれぞれは固有のキャラクタを持っているかのようにみえて、実はそのポテンシャルの一断面に過ぎないというか、多面体の稜線を見ているのだと思っている。何かを抑えて、別のあるものを引き出す。結果は千変万化・・・使いこなしとはそういう判断を時間をかけて行うものだろう。特に、この製品のように駆動部分が別筐体だったりすると、いっそうその感が強い。 ・・・この数時間後、ベースボードは石の面を裏側に変更。石と真鍮のスパイクは相性が悪いようだ。 |

| 2007/03/30 |

|

| 823 舞台裏・・・ ・・・広告の写真撮ってるんですか? カメラなんか凄いんでしょうねえ。 Kiss DN 800まん画素でんね。 ・・・でも、クリエイティブでステキ! いやあ、こんなことやってま。 |

| 2007/03/28 |

|

| 822 今日の日記、妻子は見ないように・・・ この幻聴日記、わが家族には甚だ評判がよろしくない。オタク丸出しなのに気取ってるだとか、もっと綺麗な写真はないの!とか・・・たまに、今日の日記はかならず見るようにとメールして、帰宅後、感想を聞こうとすると、アッ、わすれてた、だからね。 というわけで、とある妙齢の美女から、バレンタインデーにチョコを贈られたと思ってほしい。ここ何年かは妻と娘からしかもらえない寂しい身の上だったので、なんかソワソワした。レコードプレイヤーの件より、ホワイトデーをどうするかに心がいっていたというのが真実だ。 で、お昼ごはんを食べる約束をして、その前にタワーレコードへ。彼女は音楽好きそうなので、適当なCDをプレゼントしようとワールドミュージックのコーナーを彷徨いていた。ファドにしようかと思ったら、売れ線しか置いてない。ではシャンソンあたりでと探したら、バルバラが3枚。どうせ再編集版だろうとタカをくくったら、なんと「ブラッサンスとブレルを歌う」を発見!!!なんてことだ。 http://www.vvvvv.net/audio/vocal_part1.html 高校生のときに深夜放送で聴いてバルバラに嵌ってしまった因縁の一曲が入っていて、昔つきあっていた女性と、あとは妻としか聴いたことはないのよね、このバルバラは。なのでちょっと躊躇ったわけだが、つい買ってしまった。これもなにかの運命かもしれんし(笑) 結局、そのCDは渡せたもののお昼ゴハンはご馳走になってしまった。情けな・・・。 |

| 2007/03/27 |

|

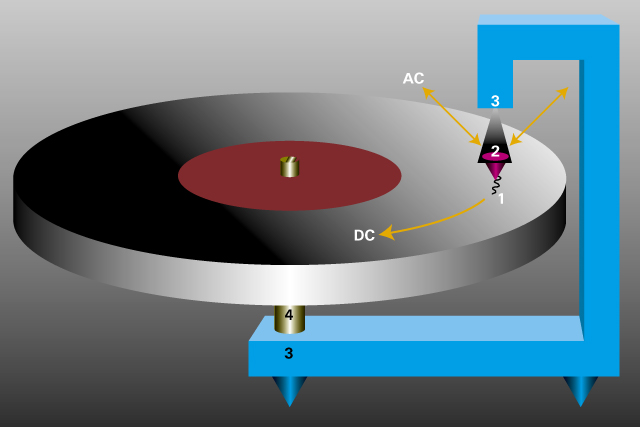

| 821 メカニカル・パラドックス レコードプレイヤーの真実(04/13改訂) 初期のステレオサウンド誌で、レコードプレイヤーのオーバーオールの再現波形を比較する特集があった。レコードのある特定部分を再生すると、機種ごとに得られる波形が見事に異なっていて驚いたものだ。平面的な波形現象だけで音の真実を語れるとは思わないけれど、その次元で変質してしまっては、その先が思いやられる。 プレイヤーシステムトータルの音質の差異をきちんと指摘したのは、このステレオサウンドの特集が初めてだったのではないだろうか。ただ、何故に変わるのかという部分までは残念ながら解明しきれていなかった。そこまでエンドユーザーである読者に知らしめる意味はないとの判断なのか・・・ 実際のところ、1965年ごろはレコードプレイヤーの音質はカートリッジで決まるというのが暗黙の了解だった。だから、雑誌もプレイヤー本体の音の違いというものを真剣に取り上げることはなかった。 あるとき、シュアーのV-15を聴かせてもらいに秋葉原のテレビ音響(テレオン)を訪れたら、アームがダメだとV-15の良さは解らんと当時の鈴木社長に諭された。それでもキャビネットのことまでは言ってなかった(笑) ・ レコードプレイヤーは振動的な循環系なので、スタイラスの動きをロスなく取り出すための定石というのものが存在する。過去のオーディオ専門家のプレイヤー解説は各論、枝葉の蘊蓄ばかりで、基本構造に切り込む論評は少なかったように思う。唯一、機械的な構造を鋭くついた故井上卓也氏の記述がいまも記憶に残っている。 上の図版を説明をすると、ディスク盤が乗せられたターンテーブルの回転は直流エネルギーであり、ディスクの音溝の変化を波形信号として成立させるためのエネルギー源である。パワーアンプの電源とまったく同じであり、ターンテーブルの回転が強くかつ滑らかでなければならない理由はまさにそこにある。しかし、モーターの脈動を帳消しにするほどの慣性モーメントを得るには、巨大な質量のターンテーブルが必要になる。このプラッターは上の図のように、振動(機械)循環の輪の中にあるから、その物性に由来する音(振動)は音楽信号に重畳される。 カンチレバー支持部から、ターンテーブル軸受けまではリジットなサーキットである(図3)。この部分に緩さがあると音溝の微細な変化を細大漏らさずに取り出すことは不可能だ。この回路は可能なかぎり短く、軽質量・無振動で完結することが望ましい。なぜなら、巨大マスの超低域変動は音楽信号に不要なバイアスを掛けることになり、また、長い経路を伝わり反射する振動は楽音に位相変調を加えるからだ。これらは余計な滲みや付帯音であったり、あるべき微細信号の消失となって現れる。巨大ターンテーブルも重量級キャビネットも両刃の剣なのだ。ここの判断が難しい。過去の日本製重厚プレイヤーははたして良い音だったかどうか・・・巨大な質量に向かってベタアースという手法で、はたして良かったのか。その点、LINN LP12のいっけん頼りなげなフローティングは、先に述べた循環経路をコンパクトに集約した構造そのものを大地に対して浮かせるという、見るほどに良くできたデザインだと思う。 ・ CDの時代を経て、個人的にアナログディスクに求めているのは、CDを超えるクオリティ、とくに微小レベルのニュアンスの実現だ。回転ムラもノイズもないCDというリファレンスがあるから、アナログプレイヤーのチューニングは昔より楽になったと思う。しかし、この機械仕掛けは考えるほどに複雑困難な宿命を背負っている。重さと軽さの拮抗というか、静止と移動のせめぎ合いというべきか・・・結局、いい音のプレイヤーというものはバランスセンスということになるし、アナログディスクの進化はじつははこれからではないかと、密かに思っている。 (暫定テキストです。今後、変更の可能性あり) |

| 2007/03/23 |

|

| 820 混迷のアナログプレイヤー選び(修正) 半世紀前のターンテーブルに嫌気がさして売り払ってしまったから、半月ほどレコードを聴くことができないでいた。40年以上のオーディオ歴のなかで使ったプレイヤーは5機種だけで、併用期間もあるから、ひとつの機械をずいぶん長く使っていることになる。 ・ビクターの免税プレイヤー(リムドライブ、クリスタルPU) ・パイオニアPL-31D(ベルトドライブ) ・DUAL1219 オートチェンジャー(リムドライブ) ・DENON DP-80 & FR64S(ダイレクトドライブ) ・トーレンスTD124 & AC3000MC(ベルト&リムドライブ) DUALは30年、DENONは25年使い続けた。 で、これからどうするか? 高額な機器は買えないから、ヨーロッパ製のベルトドライブか国産DDっていう選択になるが、これは!というものがない。ちなみに往年のヴィンテージは選択肢にない。 ・ 目当てのレコードプレイヤーの現物を見ようと、久しぶりに秋葉原へ行ってきた。しかし、どこにも置いてなく、ダイナのサウンドハウスはどうかと2Fをのぞいたら、噂の厚木氏がカウンターに座っている。じつは初対面だったが、相談に乗ってもらった。その後フロアを移動してアナログレコードを掛けてくれた。 ビッグバンドジャズを何曲か聴いたあと、なんとマーカス・ミラー! 使用機器は以下のとおり スピーカー JBL DD66000 パワーアンプ Mclntosh MC501x2 プリアンプ Mclntosh C46 ADプレイヤー LINN LP-12 このモンスターアンプのピークインジケータがMAXの音量域!!! いやはや、す、すごい。アナログレコードでこれって。。。 しかし、LINN LP12のダイナミックマージンの凄さは尋常じゃない。でも高すぎ(笑) ・ 結局、次の4種に候補を絞った。予算とわが家の他のラインナップに違和感なくとけ込めるかどうかがポイントだ。音は?これは使わないとわからない。 マランツTT-15S1 http://www.marantz.jp/ce/products/audio/others2/tt15s1/index.html ドイツのクリアオーディオのOEM。非常に高精度のスタティックバランスアームが付いた、外周ベルトドライブ方式。モーターハウジングが別筐体、単独設置というところが使いこなしを難しくしているかもしれない。ターンテーブルのスピンドル周辺は意図的にか柔らかく作ってあり、音が想像できそう。 REGA P5 http://www.rega.co.uk/html/p5.htm 一体型ダイナミックバランスアームは候補機のなかでも最高レベル。インナー式のベルトドライブ。カラスプレートがネックなのと、日本仕様のアルミ地の外枠がいけてない。総合点は高いけれど、これだけは実物を触ることができなかった。 PRO-JECT RPM-6.1SB http://www.project-audio.com/main.php?prod=rpm61sb&cat=turntables〈=en 厚みのある木質系プラッターからアームベースだけが出ている特異なデザインはけっこう好きだ。ベルトドライブはインナー式なので、モーターを含めプラッターの内側に収まっている。カーボン繊維の一体型スタティックバランスアームのポテンシャルはどうなんだろう? マランツTT8001 http://www.marantz.jp/ce/products/audio/others2/tt8001/index.html アクリル系ベース以外はデノンとかスタントンと共通部品多し。工作精度はテクニクスよりいい。機能的にはこれがいちばん。だが安っぽいデザインコンシャスが滲みでている(笑)これに重量ウエイトつけて回転シェル使用なら、アームの弱点をカバーできるかも。 みんな一長一短(笑) トーンアームはユニバーサル型のダイナミックバランスが好きだが、そういうものは、いまは存在しないし、ベルトドライブもじつはあまり好みではない。といってダイレクトドライブもクオーツロックは弊害があるし・・・ということはどれでもイイと言えなくもない・・・ ・ というわけで、ダイナを後にして、明神坂から一路、オーディオユニオンお茶の水店へ向かった。そのむかし、メーカー製機器ばかり使っていたころは、こういう行脚を隔月くらいでやっていたのだなあ、などと感慨に耽ながら坂道を登っていったわけだ。 ユニオンの中古フロアには、候補機のうちレガをのぞく全機種がラインナップされていた。その中のPRO-JECTは前モデルのRPM-6だったが、かなり良いコンディションだ!フジヤカメラ中古ランキングでB+って感じ。動作チェックして問題なければ決めちゃおうか、などど思い始めたとき、「アレ!Mさんじゃないですかぁ」の声。誰かとみれば、わが家に2回ほどお見えになったこともあるKさん。こんな昼日中にねぇ・・・ で、動作確認はあとにしてちかくのコーヒーショップでオーディオよもやま話し。ソナス・ファベールをダールジールで鳴らし、フロントエンドはエイドスって、凄。 気がつけば仕事場へ戻る時間。あそこでKさんに逢って商品チェックが未完で終わったってことは、あれは買うなという啓示かもしれんねぇ(笑) ・ お茶の水駅でKさんと別れ事務所へ戻ると、あるオーディオショップからメールが入っていた。PRO-JECT RPM-6.1SBの納期とオプションパーツの問い合わせをしていたのだが、思わぬ返答だった(秘密)ので、発注してしまった。音は未知数だけど、この機種は78回転をサポートしているので、いざとなればSP盤専用機という処遇もあるし・・・候補機のなかでこの機種だけが設置したときのイメージが浮かんでいたというのが選んだ理由かもしれない。 ・ ここまでが二日前のはなしで、本日(21日)商品が届き、セッティング、音だし、簡単なチューニングまですでに終了している。カートリッジは常用のDENON DL-103SLでオプションの重量級バランスウエイトを装着し、フォノケーブルは何種か試したうえでオーディオクエストの0.5mインタコで結線した。 この状態でも、かなりイイ音だ。音楽の抑揚感でいえば過去に使っていたトーレンスもDENONも凌いでいる。スペクトラムバランス的にはワイドレンジ感はないものの、わが家の装置ではまったく問題なしというか、むしろ好ましい。シビアに分析すると、高域のピークがやや低い部分に出ている。もう少しハイ側に寄せられれば艶っぽさが出ると思うが、木質系ターンテーブルやカーボンファイバーのトーンアームのキャラかもしれない。このあたりは今後追い込んでいけば、クリアできる問題と思うけれど、緻密な質感を求めるのは酷か? カートリッジにオルトフォンのMC☆30やKontrapunkt-a、あるいはPhase Tech P-3あたりを使いたくなってきた。 ・ 写真はEW&Fの"ALL IN ALL"をほぼフルボリュームで演奏中の様子。作業台の上はプレイヤー→MCトランス→フォノイコライザー→パワーアンプと順に並んでいるだけ。 ハウリングはまったく関知できない。バックグラウンドノイズもスクラッチノイズも驚異的に低く、まるで新しいディスクのよう。EW&Fのタイトで強靱なグルーブをここまで表現するとは正直思わなかった。厚木氏のLP-12とそうは変わらない・・・ってこれは負け惜しみ(笑) |