| 2007/04/27 |

|

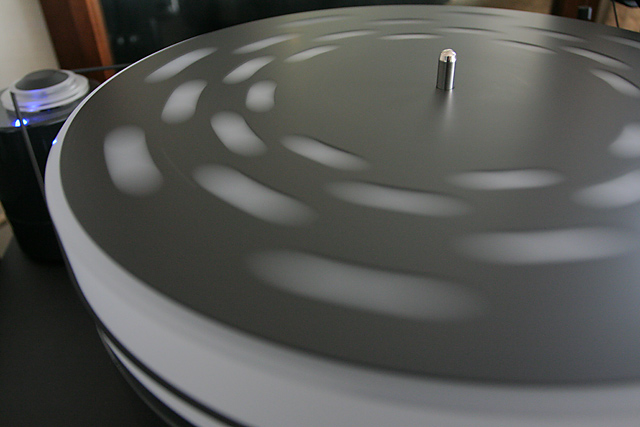

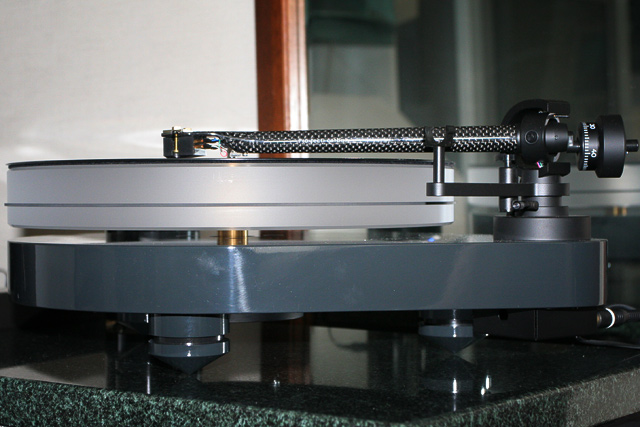

| 835 されど、マット ディスクマットが音に影響するのは薄々感じていたが、DENONのDP80を使いはじめた頃だから27年くらい前か。落語家柳家小三治さんの(いまは知らないけれど、かなりオーディオに凝っていた時期があったのだ)スエードのなめし革に軽くアイロンかけて円く切って、いままで使っていたゴムシートと入れ替えてこらんよ。びっくりするよ。という夕刊紙のコラムが気になった。で、さっそくトライしたのだが、順序を間違えて円く切ってからアイロンをかけたら、周辺が伸びてしまい使い物にならなかった(笑) レコードマットは、No.21のレコードプレイヤー論で書いたように、振動循環系に直列に入っているから、カンチレバーやトーンアーム素材の違いほどではないにせよ、同質の変化をもたらす。理屈でいえばディスク・ターンテーブル一体が好ましいわけだが、その場合、物性に由来する響きがどう乗るかが問題で、たいていは詰まった伸びの乏しい音になる。金属盤も過去にマイクロ純銅製から、テクニカのすり鉢状ディスク密着型などいろいろ試したが、みんなダメだった。ターンテーブル本体と金属盤の厳密な平面性が保たれなかったからだろう。点接触では逆効果だ。なわけで、いつも付属のゴムシートに戻ってしまう。また、センターに被せるスタビライザーにしても、それで良くなったと感じたことは一度もない。 Projectのアクリルターンテーブルはディスク直置きでもヘンな音は乗らないのだが、スリップ止めのスタビライザーが悪さをする。かといって付属の粗いフェルトシートは音が微妙にフォーカスしないし、ゴムマットもいまさら使いたくない。 そこで、評判のfo.Qの高分子制振ディスクマットを試してみた。 http://www.foq.jp/products/analog/rs912.html 穴あきの1mm厚と通常2mm厚がセットで適宜組み合わせて使えと説明書にある。 1:2mm+1mm NG デッドかつ余計な付帯音感知 2:2mmのみ NG デッドで音楽が弾まない傾向あり 3:1mmのみ GOOD! 音楽の起伏はこれがいちばん出る と、こんな印象だった。あくまでも我がRPM9.1における評価でしかない。念のため。3でもセンタースタビライザーを乗せると2に近い感じになる。 この素材はゴムのようなダルい感じにはならないが、元の響きを抑える傾向がある。0.7mm厚くらいを試してみたいものだ(笑) この状態で響きを殺さない傾向のフォノケーブルを選択すれば、アナログプレイヤーのチューニングはいちおう完了になると予想し、ベルデンの銅箔シールドインターコネクトを試しているところだ。やれやれ。 |

| 2007/04/25 |

|

| 834 オーディオの時代 その4 瀬川冬樹(中) 氏はインダストリアルデザインが本業であったが、何を手がけられたかということについては実はあまり公表されていない。もとより工業デザインは、多数のスタッフの共同作業の一環であり、外部のスタッフ名を明記することは稀だ。アドバイザー的立場で、多くの製品のデザインコンセプトの立案に関わっていたと思われるが、伝えられているものでは、スペックスのトーンアーム6120/6140、同じくオーディオクラフトのMC-300/3000シリーズ、ラックスのプレイヤーPD-441シリーズ、トリオのマルチチャンネルプリメインアンプ「サプリーム1」などがある。  いずれもシャープな明晰さを保ちながらマン・マシーンインタフェイスに優しさを滲ませていて、有機的な温もりを感じさせるものだった。氏のオーディオ機器におけるデザイン業績を網羅的に振り返る機会があれば、書き記された厖大なオーディオ評論にいっそうの輝きを与えるのではないかと思う。(瀬川氏のプロダクツデザインに関して情報があればお知らせいただけると嬉しいです。また、当方の記述に誤りがあればご指摘くださるようお願いいたします。) いずれもシャープな明晰さを保ちながらマン・マシーンインタフェイスに優しさを滲ませていて、有機的な温もりを感じさせるものだった。氏のオーディオ機器におけるデザイン業績を網羅的に振り返る機会があれば、書き記された厖大なオーディオ評論にいっそうの輝きを与えるのではないかと思う。(瀬川氏のプロダクツデザインに関して情報があればお知らせいただけると嬉しいです。また、当方の記述に誤りがあればご指摘くださるようお願いいたします。)ここで、わたくしが1999年にオーディオサイトを立ち上げたときの序文(現在はアップしていない)を引用させていただく。 優れたオーディオ評論は「文学」あるいは「芸術」であるとまず断定したいと思います。なぜなら表現芸術というものは、ある想いなり感動なりを次元を変えて表現することに他ならないから。音楽という時空間に依存する極めて抽象的で儚いふるまいを、言葉という具体的で強固で記憶の倉庫みたいなもので表現するって、本来なら不可能と言ってよいと思います。要するに文学者が苦しんでいる作業がすべて当てはまるんですね。 オーディオ評論家といわれる人たちも、その困難さを認識したうえで発言してくれるならもっと信頼されるのではないでしょうか。昔、ステレオサウンド誌上でオーソリティー訪問みたいな記事があって、瀬川冬樹さんが「あなたにとって音楽ってなんですか?」という根元的な問いかけに、しばらく間をとって「わからない・・」と答えたのが印象的でした。いまだに彼を越える「音→言葉」の表現者がいないのが残念です。 オーディオ技術は科学の産物でありながら、人間のメンタルな部分へどう訴え掛けるかという難しい役割をになっています。異論もあるでしょうが原音再生などありえないと考えれば、かならず変質が伴います。演奏者が出した、あるいは聴衆に伝えたかった音楽の内実をどう捉えるかで、その変質に対する評価は変わります。オーディオ評論はそれを的確に判断し言葉であらわす能力が必要ですが、それには音楽そのものへの自身のスタンスを予め表明しておく必要があるかもしれません。 (以上) 瀬川氏の文章は、エッセイ風のものでもコンポーネンツの紹介でも同じなのだが、ある存在や現象を表すのに、その過去(来歴)と未来(展望)がセットになって伝わってくる印象があるのだ。別の言い方をすると、現在は一定不変ではなく、脆く儚いものでありながら、如何ようにも変化できることを示唆している。これは氏がある機器にコメントをするときも、そのようなニュアンスを含んでいた。自己の来歴を明らかにしたうえで、どう感じたかを自身の感性で表現する。そういう手法に魅力を感じていた。わたくしもオーディオを語るのに"客観"だけではほとんど意味がないと今でも思っている。(以下、不定期でつづく) |

| 2007/04/23 |

|

| 833 kontrapunkt-aのその後とパッシブイコライジングの実験 kontrapunkt-aは8/40μmのファインライン・スタイラスだが、神経質な線の細さは感じなかった。ミディアムコンプライアンスなので、アームとのマッチングでより豊かな低域を期待したが、そうでもなかったのは残念。しかし、DL-103では得られない羽毛のような浮遊感は大いに魅力で、石原裕次郎・八代亜紀のお宝デュエットアルバムでは、彼女の初々しい色気に卒倒しそうだったし(笑) 浅川マキ「ブルースピリット・ブルース」 における萩原信義のアコースティックギターの鳴りは過去最高レベル。Shuks邸の浅川マキは実在感が壮絶だったけれど、こちらは存在感で負けていても空気感で若干上回るか・・・ ●改訂版パッシブイコライジング ウーファーとドライバの能率差を利用するハイ・ブーストイコライジングを実験してすでに3年が経過している。スーパーツイーターを好まないが、高域成分をより多く必要とする場合は有効な手法であると思う。実際のところ、元に戻すことは一度もなかった。 このハイ・ブースト回路はドライバのハイパスフィルタの後に組んでいたが、フィルタの前の信号(パワーアンプダイレクト)に対して行えば、より純度の高い、位相回転の少ない信号で高域端を増強出来るはず、と思いつき、ただちに実行してみた。 ただ、以前から述べているように、わたくしの場合、純度というものが絶対とは思っていないし、理屈がどうであれ結果の好ましい方を選ぶ。程よくこなれた味わいも捨てがたいから、今回の結果はたぶん思わしいものにはならないと想像した。やってみてダメなら戻すだけだし。 この回路は、ドライバ側からアンプをみると、通常の2次ハイパスフィルターとコンデンサ1個のバイパスから同時にパワーがやって来る。バイパス側を通過する帯域は高域端ではあるが、この部分は負荷インピーダンスが半分になる*ので、アンプの負担は大きくなる。パワーアンプに余裕がないとDレンジが狭くなる懸念もあるが、わが家の場合ここは余裕でクリヤだった。さらにユニットが16オームなのが幸いしている。 最終判断まで時間がかかるが、マイルスCBS時代の「E.P.S」から"Mood"を聴いた。思ったほど悪くない。というか、かなり凄い。もとよりALTEC 802D+511ホーンには15KHz以上の放射能力は皆無だから、10〜15KHzあたりの密度感の向上があれば吉とするところだが、のっけから尋常ではないミュートtpの凝縮力!マイルスのハイテンションが至近距離で伝わってきた。専用ツイターの振動板では再現不可能なエネルギーが確かにあると確信した。 *本来は負荷インピーダンスが下がらないように、抵抗(図Rx)をシリーズで挿入し、Cxの値を決定すべきなのだが、音質上のメリットがなかったので省略している。 |

| 2007/04/21 |

|

| 832 オーディオの時代 その3 瀬川冬樹(上) 1981年11月に瀬川冬樹さんは他界した。ソニー・フィリップス連合のDAD(デジタルオーディオディスク)の最終規格が決定するのは1982年に入ってからだから、デジタルオーディオの登場と入れ替わるように彼は世を去っていったと言えるかもしれない。 そのアナログ使いの名手が、FR社製のカートリッジトランクに収納された何点かのEMT XSD-15を、考え込みながらそして慈しむように取り出し、ショールーム備え付けのプレイヤーに取り付けた。目の前でみるトーンアームの調整、胸が高鳴るのを感じた。瀬川冬樹さんを見るのはこの日が3回目で、しかしそれが最後の邂逅になるとは思ってもいなかった。1977年か78年、新宿西口明宝ビルにあったサンスイショールームでのことだ。このときの様子は著作「虚構世界の狩人*」のなかの"JBL4350を鳴らした話"としてお書きになられている。ちなみに大幅な時間超過の最後に鳴らされたのは、なんとジェームス・ブラウンだった。これは本には書かれていない、ここだけの話し(笑) 最初にお会いしたのは、新宿小田急百貨店で催された全日本オーディオフェアの片隅に設けられたコンサルティングコーナーだった。年代はもはや定かではなくなっているが1966年くらいだったか。当時の小田急百貨店は高級オーディオに力を入れていて、マッキントッシュのC-22やARのフルシステムなんかを展示していた。ちょうどヤマギワの輸入品コーナーみたいな趣で、東京には他に銀座ヤマハと、意外なことに国立の国立楽器くらいが輸入製品を眺められる場所だったのだ。このフェア会場ではコンポーネンツの組み合わせ相談を受けていたようで、テーブルの上でメモというかスケッチのようなものを描きながら、時間をかけて丁寧に対応なさっていた。わたくしはというと、都立高校に受かったら、ステレオを買ってもらう約束を親から取り付けて、情報収集の一環でこのフェアに行ってみたものの、すでに著名だった評論家に相談なんて身の程知らずと思い、遠巻きに眺めていただけだった。 2回目は1971年、大学生になったわたくしは、地元府中の電気店の一角にあったオーディオコーナーでアルバイトをしていた。ある時、この店とオンキョーの共催でレコードコンサートがあり、その講師が瀬川さんだった。店番があるので調整過程を見ることはできなかったが、本番のキンテート・レアルのダイレクトカッティング・ディスクの再生は精緻でふくよかで、気品ある色香を感じさせるものだった。当時インプットされていた氏のイメージと完全に同期していて、あのサウンドはいまでも鮮明に記憶のなかにある。なにより、氏の綴る文章に絶対的な共感を持つに至ったのは、これがあったからだ。(不定期でつづく) *虚構世界の狩人は"audio sharing"サイトの"people"メニューから全文を読むことができます。Mさんにあらためて感謝! http://www.audiosharing.com/ |

| 2007/04/20 |

|

| 831 kontrapunkt-a コントラプンクト(対位法)と名付けられたオルトフォンのMCカートリッジシリーズ。バッハに敬意を表して末尾に「b, a, c, h」を付けた4つのグレードで構成される。ステンレス削り出しボディや6N銀線コイルなど、MC Jubileeのコンセプトを踏襲している。コントラプンクトシリーズは最近の法外ともいえる高級MC市場では、ロー・ミドル価格帯になるのかもしれないが、DENON DL-103を基準にする当方にとっては、おそろしく高額なコンポーネンツであることに違いはない。そもそも針交換に10万円オーバーなんてのは信じられない向こうの世界だから。 そのラインナップのなかのローエンドの機種が「kontrapunkt-a」だ。最高グレードkontrapunkt-cの6割引きというところが大いに気に入った。ボディとコイルは同等のように見えるが、スタイラスチップと磁気回路が異なる。このシリーズの下にMC☆Wシリーズが控えているが、あのWはWOODの意味で木質含有コンポジットボディはあまり気が進まない。  いずれにしてもこの「a」の価格設定は破格ではないだろうか。それをわたくしの場合、大昔のMC-200コンコルドの針交換として入手した。超セコッ(笑)といっても大して価格は変わらないのだけれどね。これでオーケストラが真っ当なバランスになれば、オーディオ趣味は終わりかも(笑) いずれにしてもこの「a」の価格設定は破格ではないだろうか。それをわたくしの場合、大昔のMC-200コンコルドの針交換として入手した。超セコッ(笑)といっても大して価格は変わらないのだけれどね。これでオーケストラが真っ当なバランスになれば、オーディオ趣味は終わりかも(笑) |

| 2007/04/18 |

|

| 830 Shuks Soundを楽しむ 暗い部屋に通され、足下を確かめながらソファに座ると目の前に拡がる巨大スピーカーのシルエット。見覚えのあるプロポーションとホーンの稜線。えっ!これがここにあるなんて全然知らなかった。圧迫感なく深い音場を携えて鳴り出すアジアンテイストのジャズヴォーカル・・・初めての部屋で聴く未知のソース。そういうものかと思った。・・・部屋の灯りがつき、それは両サイドに置かれた小型SP、Brilon1.0の成せる業だった。完全に騙された(笑)  Shuks氏こと是佐さんの隠れ家訪問は、こうして手荒く茶目っ気たっぷりの歓待で始まった。しかし、SD05(デジタルアンプ・システム)で鳴らされるBrilonはまったく侮れない。オラクル+マーク・レビンソンプリのアナログ信号をSD05でA/D変換されたLPディスクの音も見事だ。俊敏でエッジをしっかり描きながらも色香を感じる。しいて言えば中低域がもっと欲しいと思うが、中央に鎮座する某社フラッグシップスピーカーのLP再生よりこなれている印象。 Shuks氏こと是佐さんの隠れ家訪問は、こうして手荒く茶目っ気たっぷりの歓待で始まった。しかし、SD05(デジタルアンプ・システム)で鳴らされるBrilonはまったく侮れない。オラクル+マーク・レビンソンプリのアナログ信号をSD05でA/D変換されたLPディスクの音も見事だ。俊敏でエッジをしっかり描きながらも色香を感じる。しいて言えば中低域がもっと欲しいと思うが、中央に鎮座する某社フラッグシップスピーカーのLP再生よりこなれている印象。ここまではオーディオ機器主体のイベントの趣であったが、部屋の対向面に置かれたJBLハーツフィールド。これにぞっこんの是佐氏が今日のメインテーマだ(笑)。 このハーツフィールド、まさにミント級コンディションで、150-4Cウーファーを内蔵する初期型というところに大いに惹かれているわけだ。じつはわたくしごとではありますが、ハーツフィールドは我がフロントローディング・スピーカーシステムの究極の師匠格であって、日頃、アルテックでなくても良かったと言っているのは、この150-4Cがいつも意識にあったというのがその理由だ。フロントローディング用途のウーファーはいろいろ適用条件があるけれど、強靱なコーンとエッジ、ダンパーを備えながら、かつ適度な軽さも要求されるから難しいのだ。その点で150-4Cはもっとも相応しいユニットのひとつであったが、これに合うドライバーはやはりJBL 375なわけで、コストも・・・(笑) 最初の一曲が始まった。なんと浅川マキの「朝日廊」ではないか! ちあきなおみの名唱で馴染み深いが、この日本語訳は浅川マキだ。じつのところ本人の歌は聴いたことがなかったし、紀伊國屋ホールのライブ盤に収録されていることも知らなかった。ブルースギターの前弾きからして凄いことになっている。強いがけして重くはない弾力のあるアコースティックな響き。浅川マキも虚飾をいっさい排した素の存在感に圧倒される。こりゃ敵わないな、と正直思った。リッキー・リー・ジョーンズの「POP POP」のアナログ盤もはじめて聴いたが、これはわが家のCDと瓜二つの印象、これもある意味で驚き。持参したソフトは、ちあきなおみ生協独占販売盤から「赤と黒のブルース」だ。感情のダイナミックレンジをみごとにトレースしていたが、わが家とはちょっとニュアンスが異なる(良い悪いの意味ではない)。詳しくは近いうちにオフ会でもできれば分かるかも(笑) しかし、是佐さんの、これ良いから聴いて聴いて、というお節介サービスモードが嬉しい。ほとんど私と同じじゃないか(笑) 今回、ご同行いただいたジローさんこと神代氏もそうだったけれど、壁一面を覆う厖大なソフト。これがあっての彼のオーディオというところに妙に納得した。好きな音楽を聴きたいサウンドで聴くためのオーディオ。当たり前なことにいまさらながら共感するひとときでもあった。 Shuksさんの気まぐれ日記帳 http://www.shu-ks.com/nikki/2007/nikki4-2.html コウジロさんの不定期日記 http://www.studioadept.com/jirou_nikki/ |

| 2007/04/16 |

|

| 829 闇に向かう階調 優秀録音とはいっても、それは元の楽器なり声の在り方に支配されるわけであって、かのshuks氏が書いておられる「どこぞのおもろいオバはんが厭らしいほどビブラートを効かせて、しゃかりきになって似非シャウト」では、いくらHIFIでも勘弁ってとこがある(笑) セシル・テイラーを厚生年金のステージで目の当たりにして、それまで持っていた抑制の効かない高域とニュアンスの乏しい左手、という偏見が完璧に崩れたのは1973年のことだった。その来日時、スケジュールの合間をぬって深夜のイイノホールで録音された「SOLO」の凄さは旧幻聴日記にも書いた。 http://www.vvvvv.net/topics/topics.cgi?page=705 後日、録音を担当した菅野沖彦氏に伺ったお話では、プレイバックを聴いたテイラーは「おれのピアノはこういう音だったのか!」と感慨深げでたいそう感謝されたそうだ。じっさい、その録音は従来のジャスピアノの録音概念を覆すような衝撃に満ちている。それは闇に向かう階調を捉えたという意味だ。 この出来映えにインスパイアされたかのように、その後のセシル・テイラーは、ソロレコーディングを頻繁に行うようになった。翌74年にはモントルージャズフェスティバルにおけるライブ「SILENT TONGUES」があり、聴衆と向かい合うソロパフォーマンスとして貴重な記録ではあるが、音がやや遠いのが惜しい。 1980年、ドイツ・バーリンゲンのMPSスタジオで作られた「FLY! FLY! FLY! FLY! FLY! 」はテイラーのソロパフォーマンスの白眉というだけでなく、あらゆるピアノ録音の最高峰!というのはややオーバーとしても、我が所有のクラシックを含めた数百枚のピアノ録音のなかのベスト5であることに間違いはない。使用ピアノはベーゼンドルファーインペリアル97鍵モデルであるが、重厚でしなやかな低弦の重なりと、最高域まで節度をもったブライトネスの融和が素晴らしい。その音像はスピーカーのやや後方に原寸大で提示され、音の背後には彼の指、腕、肉体、頭脳を想起されるほどのリアリティを持っている。 もとよりMPSレーベルはピアノ録音に秀でていたのだが、この録音に際しては上記「SOLO」のサウンドが念頭にあったと思える。テイラー自身にも、エンジニアにも・・・ それにしても、この途轍もなく深い音響表現をアナログLPディスクに収める技、やはり凄いとしか言いようがない。 |

| 2007/04/13 |

|

| 828 続・レコードプレイヤーの真実 Project RPM9.1の基本チューニングもカートリッジ選びを残して終盤に入ってきた。モータユニットが別筐体なので、正確な水平面を共有できるボードが必要だ。そのため御影石とMDFの積層ボードを制作した。500/350/46t(mm)でトータル20kg 。予想どおりMDF面を上にしてRPM9.1本体の3点スパイクと接触させ、付属フェルトマットは使わずアクリルプラッターに直にディスクを乗せる。ベルトのテンションは規定値よりやや強めが好ましい。これでほぼ決定だろう。 この状態でハウリングはフルボリュームでも発生しない。付帯音の激減したアナログサウンドはいままで体験できなかったレベルに達している。聴感上のダイナミックレンジはCDを越えているように感じる。ピークでも耳が喜んでいる(笑) ただ、ヘッドシェル一体フルカーボンのアームは超軽量ゆえ、重量型ウエイトを付けてもマスが足りないのか、DL103のようなローコンプライアンスタイプでは低域のエネルギーに採りこぼしがあるようだ。ここが現時点での悩みどころか・・・ ポール・ブレイとニールス・ペデルセンとのディオ「NHOP」 http://www1.odn.ne.jp/~cci32280/JazzPaulBley.htm 最終トラックのペデルセンのボーイングによる長い持続音に重ねるブレイの猛烈なアタック、ああ、こういう音楽だったんだと思わせる凄さ・・・しかしDENON DL103のポテンシャルもまったく侮れない。 ここで、先のNo.21の図版を思いだしてほしい。あれの作成時点ではRPM9.1は手元になかったにもかかわらず、実に似ている。あの図を描いたからこのプレイヤーが手元に来たような気がしてならないのだが・・・(笑) ※遅ればせながら、No.21のテキストを一部加筆した。 |