| |

下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |

|

033 音の彼岸 その2 | | 音は空気の疎密波の連鎖で成り立っている。それは≒1013hpを基点とした気圧変化パターンだ。音の強弱は気圧の高低差に依存する。大気が基点をもとめて気流となるように、音波は与えられたエネルギーを消費しながら基点へ、いいかえれば無音へ収斂する。波形の山と谷は、たえず基点に戻ろうとする大気のポテンシャルとの拮抗ではないだろうか。 スピーカーが鳴らす空気はスタジオや演奏会場のそれではなく、いま目の前にあるリスニングルームの空気だ。この「場」に潜在するポテンシャル以上にはなり得ない。それを見つめることからオーディオを考えてみたい。後ろ向きにではなく。(不定期でつづきます) (PENTAX*istD smcA 50mm F1.4) |

| 2004/04/07 |

|

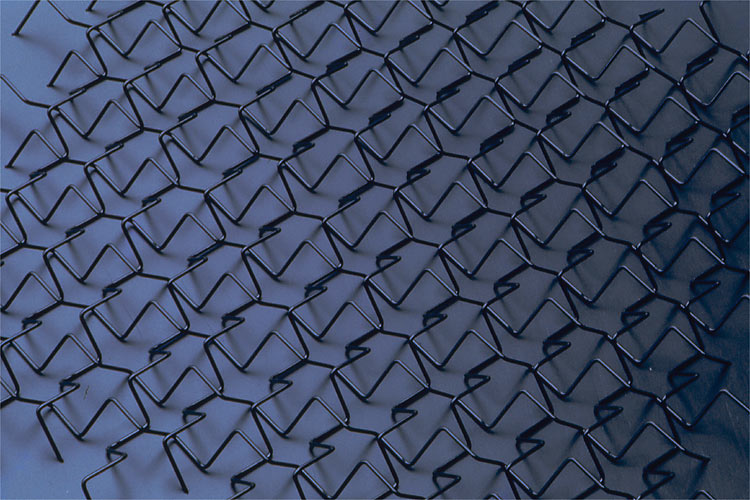

032 世界のすべては「振動」で作られている・・・ | | そんなことを漠然と思いはじめた高校生のころが、基点だった。数学はとっくの昔にドロップアウトしたので、物理学や天文学への道はあきらめていたけれど、見えない螺旋がすべての時空を張り巡る世界を想像し、X,Y,Z軸が等価の構造を考えるところから始めた。 この概念を示すべく「Texture A」という作品を1977年のモダンアート展に出品し、デザイン部門の最高賞を得た。しかし、スパイラルが空間を満たし構造化されていることを、審査員は解ってくれただろうか。その一週間後に「Texture B」を現代日本美術展に出品した。これも入選し東京と京都で展示されたが反響は無きに等しいものだった。構造を見せたいだけなのに、輪郭を隠すことができないジレンマに陥った。これは表現としては不備な企みかもしれないと、二次元平面による表現に軸足を移したが、満足な成果が出ないまま今にいたってしまった。 写真:Texture B 1977 (Nikon F AiNikkor105mm f2.5) |

| 2004/04/06 |

|

031 記憶の名前 | | パソコンのファイルは名前をつけて保存する。あたりまえのことなのに、最初そのことを知ったときは、なにか新鮮な思いだった。 人間の記憶には名前をつけたりしない。どうやって欲しい情報を引き出すのだろう? 言語的な符合もあるだろうけれど、もっと概念的な認識パターンのようなものを照合するのではないだろうか。ものを認識するとき対象物のアウトラインから入っていくように、事象のアウトラインが半透明のフォルダに入っているんだな、きっと。で、半透明のフォルダは三次元的に芋づる式に繋がっていて、アクセス主体は超高速でこれらを巡回していると思う、きっと。・・・逆ハードディスクだね。 写真:横浜美術館 (PENTAX*istD SIGMA 18-50mm/f3.5-5.6DC) |

| 2004/04/05 |

|

030 音の彼岸 その1 | | 「音楽は、空気のなかに消えていく。そして再び捕まえる事は出来ない。」これはエリック・ドルフィーの名言だけど、ライブは一期一会だ。この瞬間と未来は、演奏者と聴き手が共振させる「場」に他ならない。聴き手の意志は、音楽の展開さえ変える力を持っている。 その意味でレコードは特別な音楽だ。不可侵の境界が厳然とあるのを認めたところから始めるオーディオがあっていいと思う。部屋がコンサートホールになり、演奏者がいないのが不思議・・・といった倒錯したリアリティは好まない。すでにこの世にいない人間の音楽ばかり聴いていることと関係ありそうだ。(不定期でつづきます) (PENTAX*istD smcA 50mm F1.4) |

| 2004/04/02 |

|

↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。

しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |