| 2016/10/11 |

|

| 1946 マイルス・デイヴィス「デコイ」について 1983年録音、個人的には電化マイルスの最高傑作に認定したい。ジョン・スコフィールドのサウンドテイストが前面に押し出され、彼の盟友ダリル・ジョーンズのスラッピングベースも冴え渡っている。臨時参加と思われるブランフォード・マルサリスがカッコいい。この色彩感はなんだろう。 テオ・マセロの支配がなくなったせいか、サウンド傾向は劇変か? 以前の作品に感じられた無機質のクールっぽさはなく、うねるようなグルーブ、とくに低域の弾み感が生き物のように襲ってくる。再生のハードルはかなり高いかも。 以前の木造旧宅のデッドな空間では、かなり成果を挙げていたが、響きの多い新宅になり、さらにサブウーファーを加えた時点で、最悪の状態・・・ さまざまな音の流れが交錯する面白さが混濁して訳分からん状態(笑)これが長く続いていた。 ここにきて、バイアンプ駆動がなんとかモノになってきたせいか、気がついたら最終トラックまで、聴き惚れていた m(__)m 左隅のメータ: 管球OTLとドライバーをダイレクトに繋ぐには、この監視が必須! 4PIのスタンド: 空間に孤立というイメージでデザイン。支柱は本体の重心と合わせている。テグスはローストビーフを縛る太綿糸。地震対策(笑) |

| 2016/09/23 |

|

| 1945 BACKPHOTO story01 フォトグラファーの横木安良夫さんが企画なさった、電子写真集に参加させて頂いたので、その記念として、私のバックフォトストーリーをアップした。(参加作品3点を含む) CRP W SNAP BACKPHOTO http://goo.gl/8xipyh PENTAX*istDの時代からSONYα7sまで10年余りの軌跡というと大げさだが・・・ |

| 2016/09/23 |

|

| 1944 BACKPHOTO story02 |

| 2016/09/23 |

|

| 1943 BACKPHOTO story03 |

| 2016/09/13 |

|

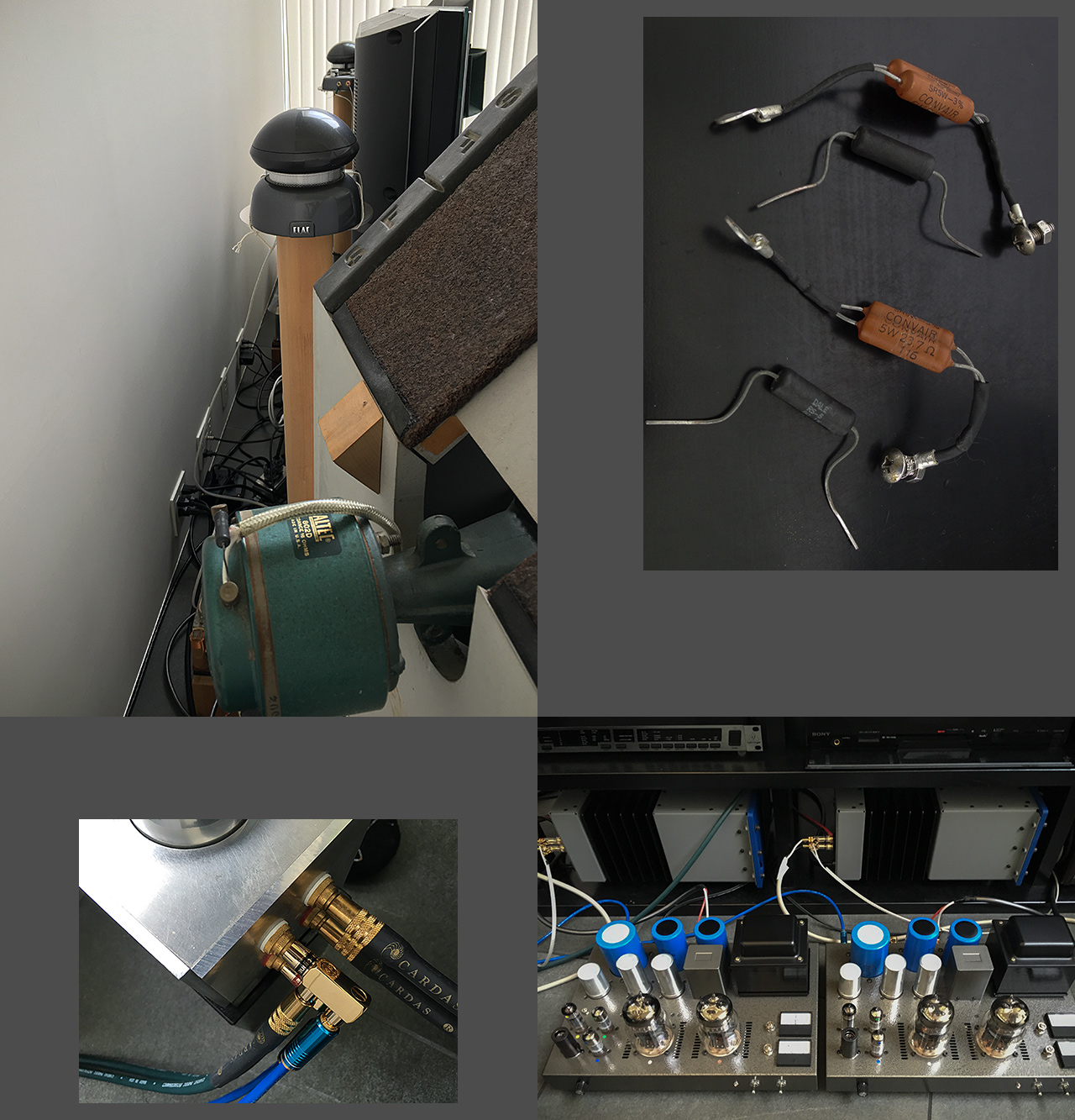

| 1942 ようやく、音楽が聴けるかなぁ(^◇^) この3週間、バイアンプシステムの可能性を試していた。単体アンプにつなぎ戻したりケーブル沼に足を取られたり、それはタイヘンだった。 で、結論! CD聴くのに電源スイッチ13個入れるって 常識的にあり得ない。 それにこの光景。 アンプ4台で床が埋まり、ケーブルだらけ。 当然、家族の顰蹙を買っている。 しかしながら、バイアンプ駆動で決定(笑) 日頃、オーディオは音楽を聴くための手段だとか、マニアは嫌いだとか言っていたのだ。 どうか、笑ってやってくれたまえ。 じつは、このスピーカーシステムが完成した20年前から、マルチチャンネルとバイアンプには幾度となくトライし挫折し、今日に至っている。シングルアンプのまとまり具合、音楽を内側に引き寄せるフォースのようなものがマルチアンプでは難しかったのがその理由だが、これは、わたしの特定意見なので誤解なきよう。 6C33CB OTLが鳴らす中高域の流麗で粒状感のない質感、羽毛のような軽やかさ。しかし、OTLとはいえ低域は響きに曖昧さが出て、広大な空間をドライブしきれていない。対してアンプジラ2000の中低域の質感(まさにALTEC 515Bの帯域)は響きを過剰に乗せない強靱さが大いに魅力。ただし高域は地味でしなやかさに欠ける。 この両アンプの "いいとこ取り" が出来るかもしれないと、マルチチャンネル駆動は今後の課題だが、そもそもウーファーはダイレクト(ネットワークなし)なのでバイアンプドライブで、十分いけるような気がしていた。 今回の組み合わせで幸運だったのは、ウーファーとドライバのレベル差と二つのパワーアンプのゲイン差がほぼ同等だったことだ。 シングルアンプ時に必須だったドライバ用のL型パッド(ほぼ−12dB)を省いた状態で、アンプジラ2000と6C33CB OTLアンプの音圧レベルが均衡している。つまり、この複雑なオーディオシステムにおいて、メインボリューム以外にアナログ信号をトリミングする素子が一つも存在しないということ。これは、考えてみると結構スゴイことなのかもしれない。 さらに、スーパーツイター4PIを低域側から供給することで、パラレル接続であったドライバとのインピーダンス攪乱が抑えられた効果もある。 という蘊蓄はさておき、音楽を聴いた印象・・・ 先のメリットが貢献しているのか、ごく小音量域でも全体のバランスが変化しない。複数の音の流れを阻害せずに一体感がある。音が消えたときの佇まいが美しい。声に不自然な重さがなくなりコンデンサ型のような浮遊感がある。これは意外! 大音量域で一体感がやや損なわれるのは難点で、空間飽和の可能性。これは従来と変わらず。諸般の事情から大音量は難しいので、これは我慢するかな。 ちなみに、ELAC 4PI とドライバ(ALTEC 802D)は振動板の位置を揃えている。 |

| 2016/08/22 |

| 1941 CDを聴くだけなのに電源swが12箇所ってありえない((@_@;) 週末を使ってバイアンプ・ドライブを試してみた。 二股アダプタを介して、パワーアンプ2系統(合計4機)を並列駆動させた。自作ラインアンプ駆動を前提にしたアッテネータとはいえ”暴挙”そのものだ。 アンプジラ2000の入力インピーダンスが70kΩ、 6C33CB OTLのそれが100kΩ。計算上の合成負荷インピーダンスは41kΩ。行けそうな気もする。問題は、両アンプのゲイン差と、ウーファー515B/ドライバ802Dの能率差で、これらの折り合いをどう付けるのか? ドライバ802Dに介している固定抵抗式のL型パッドの処遇は? さらに電源が一層複雑になる、給電系の取り回し、アース問題・・・ 考えるとメゲそうになるが、 二日間をオーディオに使える機会は滅多にないので goooooo.... 途中経過は省くが、両アンプのゲイン差が10dBくらいあって、 L型パッドは全廃ということになった。ドライバ側余力は2dB。ベストかも。 ここで大幅に減衰させたら意味がない。 サウンドは、予想外に好印象。色気がすごいし一体感も損なわれない。とはいえ、この姿はマニアっぽくて好きになれない。 CDを聴くだけなのに電源swが12箇所ってのも、ありえないし・・・ |

| 2016/07/10 |

| 1940 改憲論議・・・ 戦後、米軍と日本政府が取り交わした数々の密約を、現憲法で破棄できるという危うさをアチラは懸念しているのではないか? 属国固定化改憲。 しかし、改憲へのターニングポイントになる今回の選挙だが、この平静さはいったい何だろう? 某広告代理店の大衆誘導術に慄然。 |