| 2016/12/24 |

|

| 1960 普通の光景3 |

| 2016/12/19 |

|

| 1959 普通の光景2 わたしの仕事机の足元。なんと味わい深いのだろう! 観光名所に興味がないのは、こういう理由(笑) |

| 2016/12/19 |

|

| 1958 普通の光景1 |

| 2016/12/10 |

|

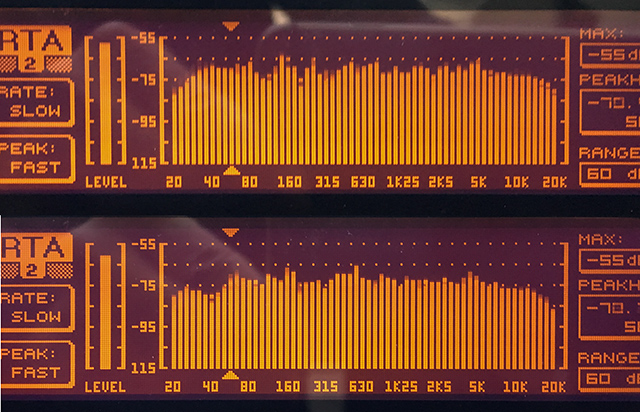

| 1957 アナログ・フローの大転換 デジタル系は、ベリンガーのウルトラカーブの自動EQが上手く機能するようになり、当家比で過去最良のエネルギーバランスを実現できた。 問題はアナログソースなのだ。 時間軸を途切れさせないという建前で、すべてのフローをアナログ機器で構成しているが、同じ1/3octのイコライザーだからといって、ウルトラカーブの自動EQの数値を参照しても同じ結果にはならない。クラークテクニクのGEQは隣接する補整値に影響を与えにくい特殊なフィルタを使っているが、それでもウルトラカーブのTRUE RESPONSEアルゴリズムに完敗のようだ。 という経緯から、アナログ信号もAD変換してウルトラカーブを通すことにした。 ベリンガーにSRC2496というソースコンバータがある。わが家ではヴィジュアル機器のデジタル音声切替用途で使っているが、入力Vol付きのADコンバータが装備されているので、ここにフォノ出力を入れる。この24bit/96kHzアウトをAES/110Ωでウルトラカーブに繋げる。 躍動感、鮮度感、立ち上がり、Dレンジ、スムースネスなど、わたしの耳にはまったく問題ない。ノイズが目立たなく(聴きやすく)整理された印象があるのが意外であるが、楽音のディテールに影響はなさそうだ。なにより最大の利点は、左右個別イコライジングの成果で、音像が安定すること。 これは、たぶん戻れない(笑) 下写真はDENON DL110(MC)を自家製フォノイコライザー→ SRC2496→ ウルトラカーブ→ マイテックデジタルDAコンバータ→ 自家製ラインアンプという流れ。右上は、自動EQの前提となる希望カーブ最新版。80Hz以下はSW領域のため補整なし。ちなみに、補整カーブはデジタル、アナログ、AVとも同じ。SP盤のみプリセットでPEQを追加補正。 |

| 2016/12/10 |

|

| |

| 2016/12/09 |

|

| 1956 HAYAMA Funny house にて(iPhone 6s) |

| 2016/12/09 |

|

| 1955 横須賀美術館「新宮晋の宇宙船」にて(iPhone 6s) |

| 2016/11/30 |

|

| 1954 イコライジング完成(^○^) 前回の想定F特フラットは、いまいち楽しさに欠けて没になった。 そこで、中低域315〜630Hzを0.5〜1.5dB膨らませて、高域端を少しだけロールオフする新たな希望カーブで再計算した。 結果は非常に良好で、音楽ジャンルの垣根がなくなったように思える。 前回のフラットイコライジングを基にスライダーで加減する方法はダメなのだ。電気出力と空間エネルギーがリニアに変化するわけはないということ。これに関連する話として、以前からグラフィックイコライザーで音場補整は出来ないという主張をしている。理屈っぽいのでご覧いただく必要はないし、その後考えを変えた部分もあるが・・・ 438 空間イコライジングの限界 http://www.vvvvv.net/sense/0103.html 要は、八方尾根を大町からと栂池からでは全然違って見えるが、山のカタチと見える稜線は別物という話。 という前提で、マイクロフォンを持って歩き回っている。 測定結果を修正するには元の希望カーブを修正して再計算する。この繰り返し。 上のグラフはスピーカー正面1メートルから。下は、センターリスニングポイントでスピーカーから約3メートル。61バンドのRTAは横軸の点線が10dBというかなり粗いグラフではあるが、どの位置でも30〜16kHzがほぼ±6dBの範囲に収まっている。ベリンガーウルトラカーブではこのあたりが限界だと思う。 |