| 2017/01/05 |

|

| 1968 浦和区東仲町 アルファロメオの赤は独特で、デジタルカメラの苦手な領域だと思う。今回の撮影はテストランなので、撮影後の色相補整は行っていないが、うまく再現できている。 オリンパスE-M5/II + パナソニック35-100mm F2.8 f5.6, 1/100sec, iso1250 |

| 2017/01/05 |

|

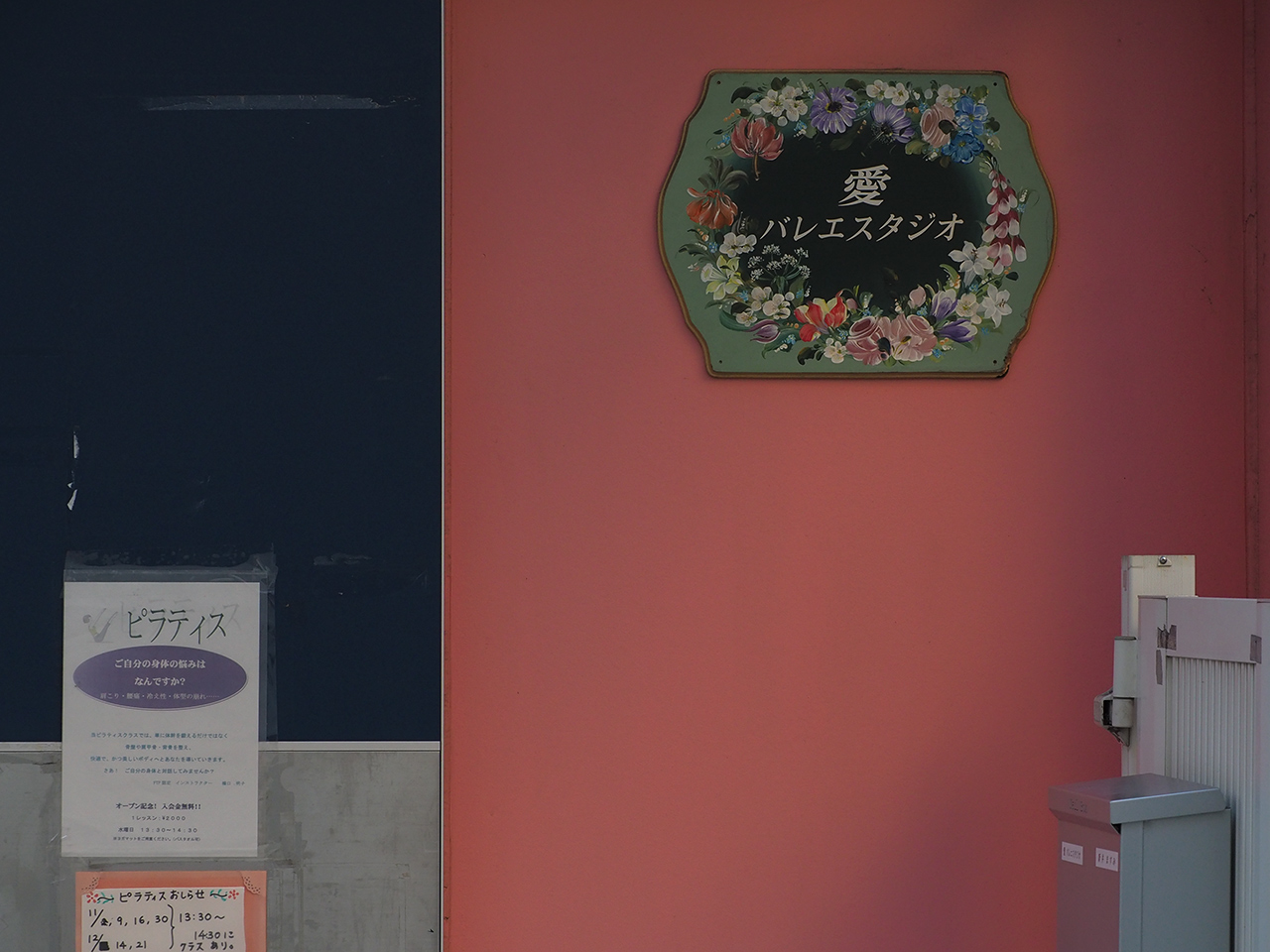

| 1967 浦和区東仲町 ボディとレンズが別メーカーなので、各種収差補正が効くのか不安だったが、問題ないようだ。 オリンパスE-M5/II + パナソニック35-100mm F2.8 f5.6, 1/80sec, iso800 |

| 2017/01/05 |

|

| 1966 浦和区高砂3丁目 開放F2.8で街頭ランプにフォーカスしている。F8.0くらいまで絞って背後のモザイクタイルを克明に描く方法もありそうだが、空気感は消えるかもしれない。 オリンパスE-M5/II + パナソニック35-100mm F2.8 f2.8, 1/250sec, iso200 |

| 2017/01/05 |

|

| 1965 浦和区高砂3丁目 ひとつ前のNo.1964から1970までの7カットは真正面アングルでまとめてみた。つまらないアプローチと思われるだろうが、広角レンズのように立ち位置で勝負しにくい分、撮影者の主観をどこに置くかという問題があると思った。 オリンパスE-M5/II + パナソニック35-100mm F2.8 f5.6, 1/125sec, iso800 |

| 2017/01/05 |

|

| 1964 新宿2丁目 ミラーレスになる前のフォーサーズ時代に、オリンパスE-1とE-500を使っていたことがある。端正でクリアな画質であったが、高感度域はISO400が限界だった。このE-M5/IIの高感度域はISO1600くらいまではノイズレスで普通に使える。撮影モードはソニーα7sのようにISO自動で上限を1600に設定した。夜間の風景だったら上限6400もあり得なくない。また、強力なボディ手ぶれ補正があるので、モードをシャッター速度優先にする必要もない。このカットは1/25sec、ISO1250だが、ブレもノイズもない。 オリンパスE-M5/II + パナソニック35-100mm F2.8 f4.0, 1/25sec, iso1250 |

| 2017/01/04 |

|

| 1963 望遠レンズについて 現在のメイン機種である SONY α7s のレンズは単眼35mmだけなので、望遠レンズが一つあってもいいなぁと思っていた。 じつを言うと望遠域の撮影が苦手なのだ。 広角レンズだったら、自分の立ち位置やアングルの工夫で自分なりの世界観(おおげさ!)を表せるのだが、 望遠は"のぞき窓"にしか思えないという部分が、まさに自分の欠点なのだ。 望遠を少し勉強しようかと、この年末になって考え始めた。コンパクトでスナップ用途に相応しいレンズは・・・ といっても、フルサイズでは重くかさばるものばかり・・・ コンデジ系、1インチ系の高倍率ズームを除外すると、Micro Four Thirds ボディに軽量な望遠レンズというプランが浮上した。フルサイズは広角域、フォーサーズで望遠という布陣は理にかなっている。 予算を抑えるため、オリンパスE-M10/II と ED40-150mm F4.0-5.6 というプランを念頭にカメラ店で実地調査したところ・・・ この組み合わせ、軽くて好印象ではあるものの、となりに置いてあるオリンパスE-M5/II のほうが遙かにいい(笑) サイズもほとんど同じ! 最新機種の E-M1/II はさすがに重く断念、というより予算大幅超過!予約待ち! レンズは、パナソニック35-100mm F2.8だ。贅沢すぎると思ったが、他を圧倒するクオリティにやられたのだ。そもそもフルサイズで70-200mm F2.8なんていうスペックは重量1.5kgくらいあって、この360gは超々軽量! 2017年はこの布陣で攻めているので、今週中に10点くらいアップする予定。 |

| 2016/12/27 |

|

| 1962 バルバラとモンクの狭間で・・・ バルバラ、1965年 "chante Barbara" (邦題:私自身のためのシャンソン) いつも、B面アタマから最後まで聴きいってしまうアルバムだ。 1曲目「ピエール」の静謐なハミングで始まり、最終曲「リヨン駅」におけるピアノのシングルノートの余韻で幕を閉じる、音だけで表現した舞台劇だ。録音も超優秀で、オーディオチェックに欠かせない一枚でもある。 フォノ出力をデジタル化する一連のフローが、このディスクの美点を見事に表現してくれたので、アナログ再生はこれで決定かと思っていたのだが・・・ 数日が経過したころ、なんか精緻だけどボディが薄い、うねり感がない・・・などネガティブ面が気になりだした。コンデンサー型SPのようなALTECにはありえない浮遊感があって、表層はたいそう美しいのだ。しかし、この方向は・・・?? 例えば、セロニアス・モンク "Himself" の斧を振り下ろすようなタッチが出せるだろうか。最終曲「Monk's Mood」、モンクが綺麗すぎる! 途中からコルトレーンが入ってきてデュエットになるのだが、こんなにリリカルでいいのか? ゲッツとシアリングじゃあるまいし。 フォノ出力のデジタル化は、何が理由か分からないが大切なモノが失われている予感、、、32bitの384kHzだったら改善されるのか? たぶん理由はそこにないと思った。 というわけで、日曜日の夜は、途中を全部取っ払って、フォノアウトをダイレクトにプリに入れるシンプル構成を試した。 ありゃ、イコライジングなしで全然問題ない。いったいどうなっているんだ! 記憶と一体になって、現実を判断できなくなったのか? |