| 2010/03/30 |

|

| 1220 プロの仕事について レコーディングエンジニアの伊豫部富治さんの仕事は、ひとことで説明しにくい懐の大きさがある。氏の存在を知ったのは「佐井好子」の一連のアルバムだった。テイチクブラックレーベル「万華鏡」「密航」、そして日本コロムビアの「胎児の夢」「蝶のすむ部屋」。これらすべての録音を担当していて、その一貫したブレのないサウンドクオリティに驚愕したのだ。 固有のキャラクターを伺わせないプロの仕事とは、こういうものだろう。こんなふうに書くと、色香に欠ける業務っぽい仕上がりを想像するかもしれないが、じつは正反対なのだ。血の通った等身大の肉声と楽器の美味しい部分を細大漏らさず納めながら、さらに空間の拡がりと空気の鮮度を醸し出す"匠の技" 人知れないところの作為は当然あるのだろうが、それがあからさまにならないから凄いと思う。 「胎児の夢」最終トラックの表題曲。幾重にも織り込まれたサウンドテクスチュア、疾走し炸裂するスピード&ダイナミズム。これに驚かない聴き手はいないだろう。ま、上手く再生できた場合に限られるが・・・わが家の場合、この録音から33年後のいまになって、ようやく全貌が見え始めてきたところだ。しかし、アナログディスクの最内周によくぞこんなものを刻んだものだ(笑) 氏のウエブサイトには、プロの世界の裏側を垣間見せる興味深いエッセイが満載なのだが、ひとつだけ引用させていただく。「縁の下のちからもち」から後半部分をエールを込めて・・・ オーディオ評論家先生達の記事を読んでいると「繊細でデリケート」「見事なアコースティック感」「見事なバランスと臨場感」「安定感」「程よい残響感」「スピード感」これ、全部ほめ言葉だ。 どれもいちいちごもっとも。でも、これは言葉は違うが、同じ意味のように感じる。すべて音場の空気感の事を言っているようだ。どの評論を読んでも必ずこのような言葉が使われている。別な角度から見れば「自然に、逆らわずに、録音している」そう解釈していいでしょう。何のことない昔から言われている、録音の基本「その一」だ。 「圧倒する低音」「太く豪快な音」「炸裂するドラム」「松やにが飛び散る音」「息づかいまで聞えそうだ」「繊細でかつどこまでも透明」いろんな言い方があるものです。 これらは意識して出来る録音ではない。基本をしっかり守り、自然にしぜんに録音すれば先生方の歯の浮くようなオホメをいただけるというものだ。 だが、実際、先生方の耳を奪うのは、録音ではなく、マイクロフォンの向こう側、つまり、イイ音楽、イイ音を出しているイイ演奏なのだ。 イイ録音が相乗効果となって「澄み渡る青空のようだ」と口走ってくれるのだ。すべて、録音の基本「その一」に過ぎない。 どんなに時代が変わっても、どんなに録音機器が進歩していっても、その録音の姿勢はなんら変わることはないだろう。 (・・・引用おわり) ちなみに、写真右端の「あまぐも」。ちあきなおみが、河島英五と友川かずきの作品に挑戦した日本コロムビア時代最後のアルバムだ。クレジットに伊豫部富治さんの名前がある。たぶん1977年の録音で、先の「胎児の夢」と同年だが、これらを聴くと声の録音は進歩してきたのかどうか疑わしい(笑) 伊豫部富治 My Homepage http://www.iyobetomiji.jp/ |

| 2010/03/22 |

|

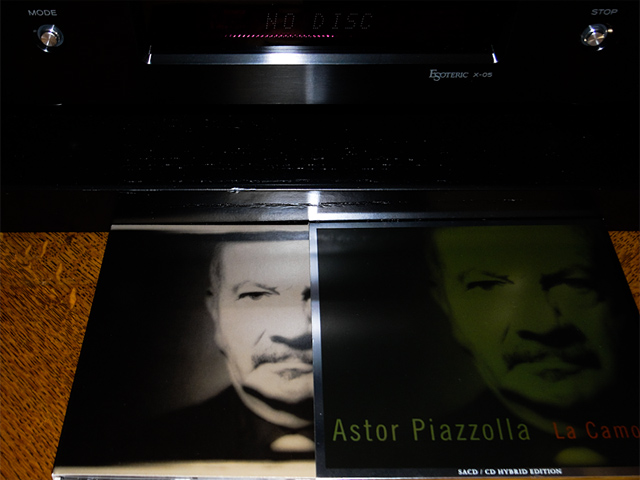

| 1219 イメージの翼 ピアソラの晩年のレコーディングが SACDになり、思いっきり背中を押されたわけだ(笑) 機械マニアではないので、器に魅力があっても料理がうまくなければ、なんの意味もない。 このフォーマットが発表されてすでに10余年、 一部では衰退→消滅の噂が絶えないが、どうもそうではない気配。 空間を切り裂く刃の鋭さ、しなやかに乱舞する音の微粒子・・・ それらはイメージの翼と等価だと思った。 |

| 2010/03/17 |

|

| 1218 新宿御苑にて e EOS-1D + EF24-70mmF2.8L このEF24-70mmは2005年1月にEOS-1Ds markIIと共に購入した初めてのキヤノンレンズだ。 http://www.vvvvv.net/topics/topics.cgi?page=566 近頃はもっぱら商品撮影に使うことが多く、スナップで持ち出すことは希になったが、30mmから60mmあたりの描写能力は単焦点レンズに負けないし、色表現において他のレンズとは異なる、曰く言い難い魔力性を感じることが多々ある。 初代EOS-1Dにセットしたのは初めてなのだが、たとえ400万画素であっても、レンズの素性を伝えるところがスゴイ。 |

| 2010/03/17 |

|

| 1217 d EOS-1D + EF24-70mmF2.8L |

| 2010/03/17 |

|

| 1216 c EOS-1D + EF24-70mmF2.8L |

| 2010/03/17 |

|

| 1215 b EOS-1D + EF24-70mmF2.8L |

| 2010/03/17 |

|

| 1214 新宿御苑にて a EOS-1D + EF24-70mmF2.8L |

| 2010/03/05 |

|

| 1213 消えてゆくものの凄さ。歌舞伎座の音空間! 雀右衛門の「二人椀久」を一幕見したのが最後で、あれ以来ということは、十数年ぶりの歌舞伎座ということか。 御名残三月大歌舞伎公演、第三部の演目は菅原伝授手習鑑から「道明寺」と舞踊劇「石橋」。 道明寺は長大な浄瑠璃の二段目で、ほぼ2時間におよぶ舞台なのだが、仁左衛門の『菅丞相』、玉三郎の『覚寿』の燻し銀のような演技に驚いた。 孝夫(現・仁左衛門)と玉三郎コンビが一世風靡したのはすでに40年も昔の出来事だが、新橋演舞場の若手歌舞伎公演の衝撃と、その後の時間経過(わたくしを含め)が、フラッシュバックのように脳裏をかすめた。玉三郎さんがわたくしと同じ年齢で、孝夫さんは5歳くらい上だったと思うが、物事を持続させ積み上げることの素晴らしさと、やや嫉妬に近い感情(笑)がこころに残った。 学生時代から歌舞伎を見ているが、じつは歌舞伎座はたまにしか行かなかった。それも三階席。一幕見というシステムをもっぱら利用していた。最大の理由はコストに決まっているが(笑)ロビーや一階席の着飾ったご婦人方の雰囲気に押されていたのは事実だ。ただ、ここの三階席は欠陥があって、「鏡獅子」のような欄間の下がり壁のあるセットでは奥が見えないのだね。長唄囃子連中のひな壇が半分隠れてしまう。 音は、新橋演舞場(旧小屋)の次に良かった。色つやには少々欠けるけど、自然で誇張が少ない感じ・・・ 開設間もなかった国立劇場はよく行ったが、こちらは硬質で、ややクール。しかもフラッターエコーがある。三味線でそれは困りものだが、徐々に改良されて今に至っている。 ひさしぶりに歌舞伎座を訪れて、まず驚いたのは雰囲気が自然だったこと。たぶん、自分のほうの変化なのだろうが、空間自体が優しいオーラに包まれていて、くすんだ質感が心地よい。 ※関係者に聞くと、もう耐えられない劣化とのことだが、ピカピカの新品を好まないわたくしにはピッタリ(笑) 昨日は雨模様で、やや湿度が高かったが、響きは最上レベル! 黒御簾の三味線と太鼓の緩やかな下座に始まり、拍子木のシャープで軽いアタック。チョボ(義太夫)の太棹と語り。揚げ幕のチャリ(金属音)、役者の足取り・・・そして台詞。 すべての音響が融合して劇を構成するのだが、究極のアコースティックサウンドに感動した。この大空間で固有の癖を聴き取れないというのは、スゴイこと。 昔もこんなだったか思い起こすに、あきらかに別物に変化していると思う。ひとことで言うと、枯れて馴染んだ、ごく普通の音。しかしディテールを克明に表す能力は際だっている。 強いて例を挙げると、ダイヤトーン2S-305を最上のアンプでドライブした音にその片鱗がある。ただしケーブルは10年以上使った枯れたやつね(笑) 数年後の新しい歌舞伎座がどのような音を響かせるのか想像もつかないが、いま、ここに在る音は宝物と断定しても良いと思う。来月の公演後に即解体されてしまうが、この至上のサウンドをぜひ体験していただきたいと強くお勧めするものだ。 |