| 2015/05/28 |

|

| 1807 新宿御苑にて d |

| 2015/05/28 |

|

| 1806 新宿御苑にて c |

| 2015/05/28 |

|

| 1805 新宿御苑にて b |

| 2015/05/28 |

|

| 1804 新宿御苑にて a |

| 2015/05/23 |

|

| 1803 低域のクオリティアップをずっと考えていた^_^; ほぼ20年前に、JAZZやヴォーカルに特化したスピーカーシステム(*注)として設計したのが、現行の "Airs Edge One" だった。ナローで濃厚、しかし軽く弾むようなサウンドイメージで調整した。併用していた "ロジャースLS3/5A" が、クラシック音楽や三味線音楽で、ほぼ満足できるパフォーマンスを提供してくれていたので、これに欠けている部分を補いたいという要求でもある。 ところが、完成してみると、重く、しかも弾まない低域に愕然。この20年は幾多の改造を試みた期間でもあり、その詳細は過去の日記に書いてきたので省略するが、予想に反して低域以外で格段の改善があった。クラシック音楽も三味線音楽も、LS3/5Aの必然性がなくなっていた。これが8年くらい前だった。 "Airs Edge One" は、バスレフポート付きのチャンバーBOXに "ALTEC 515B" を収めたフロントホーンローディング形式で、中高域の511ホーンと同軸構造になっているが、元々重低音領域の再生は不得手だ。これをイコライジングでなんとか凌いでいるのが現状で、低域に関しては今後とも納得できるレベルには到達しないということは分かっていた。 改善のための最終手段として、80Hz以下を他のディバイスに任せることを数年前から考えていて、むかし日立が製品化した「ASW」に目を付けた。残念ながらスペースの問題で簡易的なものにせざるを得ず、見送っていたが、新居ではバックスペースに余裕があるので、これを実現すべく検討開始したものの、様々な理由で難航! 失敗率70%ではと二の足を踏んでいたところ、まったく別方向の既成品を発見した。 http://www.yukimu.com/product/elac/subwoofer/sub2050/sub2050.html ELACのパワード・サブウーファーだ。安直なソリューションとも思えるが、今どきの進化はスゴイものがあって、測定マイクの補正から始まり、20Hz〜160Hzのエリアを31点で測定、16点で補正するオートキャリブレーション、連続可変フェーズシフト、さらにディレイ設定などをBluetoothを介してコントロールする。メインスピーカーの15インチウーファーに対してサブウーファーの12インチは力不足の感もあるが、F特フラット化を目指すわけではないので大丈夫だろう。かまぼこ特性の低域側裾野をほんの少し持ち上げるだけである。本体のウーファーを無理にブーストするより、好結果を得られると判断したのだ。 このサブウーファーを一般的な2.1センター配置ではなく、左右CH個別に設置(**注)するので調整は難航するだろう。とはいえ、4PI PLUSを含めたELACによる広帯域キャンバスに、ALTECの濃厚トーンを重ねるイメージをすでに持ってしまった以上、理想の「ワイドレンジかまぼこ特性」を実現させなくては今後の展開は見通せない。成功率は・・・60%くらいか? (*注)当時は、ジャンルに特化した装置はあり得ると考えていた。いまはその考えはない。 (**注)メインスピーカーの負担を減らすためSWを100Hz程度まで使う可能性から。さらには、超低域が同位相で録音されるのはアナログ時代の思想ではないか、という仮説も。 |

| 2015/05/08 |

|

| 1802 記憶のなかの名舞台2 アリ・アクバル・カーン アリ・アクバル・カーン(1922-2009)は北インドの伝統的な撥弦楽器「サロッド」の巨匠であった。 サロッドはフレットレスのシタールみたいな構造で、ドローンと呼ばれる共鳴弦が備わっている。非常に幽玄で微妙なテクステュアを描くとこころは義太夫の太棹三味線に近い世界観かもしれない。 古いオーディオファイルの方はご存じかもしれないが、コニサーソサエティというアメリカのレーベルからマスタープレスのLPが出ていて 、アリ・アクバル・カーンの演奏が3種ほどリリースされていた。 このなかの「40分のラーガ」という作品は、短縮形とはいえ伝統的な構成「アーラープ--ガット--ジャーラ」を踏襲したアルバムだった。 1970年代に、この巨匠の演奏会が東京であり幸運にも聴くことができた。 このコンサート、普通のものではなく、反シオニズムの政治活動の一環として行われた。演奏プログラムなどはなく、シオニズム運動を糾弾する冊子が配られた。場所は南青山の住宅街にある施設、たぶんイラク大使館関係者の公邸だったのではないか。エントランスと一体の20畳程度のリビングルームが演奏会場だ。共演の2人、タブラ、タンブーラも上記のアルバムと同じメンバーであったと記憶している。 ここで聴いた音楽はいままで体験したことのない種類のものだった。 メンバー相互の音を聴きつつ、聴衆の反応も観察していて、それらがリアルタイムで演奏に反映されるのだ。アーラープの緩慢で執拗なリピート(厳密には繰り返しではないのだろうが)に客が飽きそうだと察知すると、笑いを誘うリズムやフレーズを入れてくる。サロッドのフレーズ(テンポとリズム)に名手マハブルシュ・ミスラのタブラがとぼけたリアクションを入れてみたり、この二者が意図的にばらばらなプレイを展開し最後の一音でバシッと決めたり・・・とか。いずれにせよ抽象的な音だけで笑わせてしまう音楽というのがスゴイし、ここでは厳密な構成美とスポンティニアスな軽さが両立している。これと較べると、ハードバップジャズのアドリブは柔軟性に欠けるように思えるし、フリージャズのインタープレイは自我が表に出すぎると言えるかもしれない。 ※30数年前のおぼろげな記憶をたよりに書いてみたが、このときの数十人の聴衆のなかにいたことが、いまでも宝物なのだ。(この記事は姉妹サイト<at sense>のコンテンツを改訂しアップしたものです。写真右は演奏会当日に頒布されたパンフレットの表紙。) |

| 2015/05/08 |

|

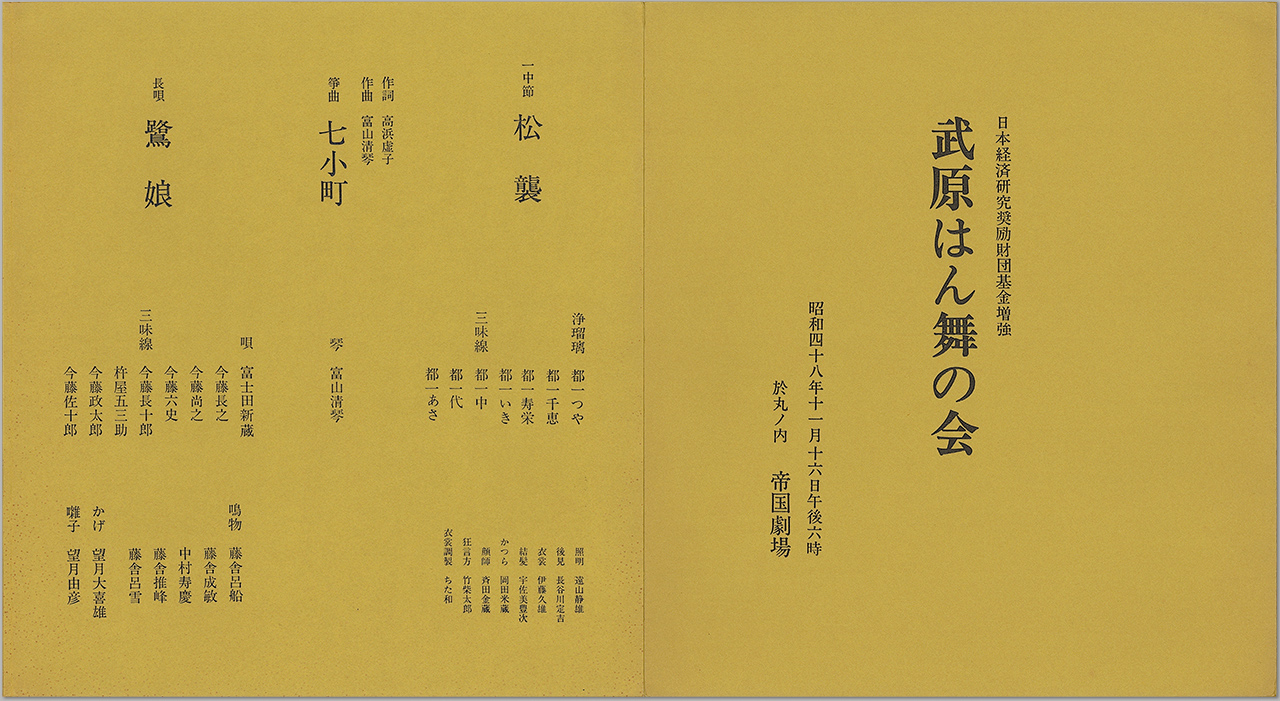

| 1801 記憶のなかの名舞台1 武原はんの鷺娘 上方舞の名手であった武原はん(1903-1998)は、28歳のときに上京し、以後東京が活動拠点になる。京阪では井上流(四世井上八千代)が主導権を握っていたのがその理由かどうかは存じあげないが、あれだけの美貌だったから、というのは単なる邪推である。 翌年29歳で、青山二郎(生涯無職の高等遊民的文化人かつ装幀家)と結婚し、木挽町の「なだ万」で働くことになる。働くといっても準女将みたいなポジションだったのだろう。その後、離婚をはさんで「なだ万」からの退職・復帰・退職を経て、赤坂に高級料亭「はん居」を開業する。このとき50歳くらいか。さらに、10年後の昭和38年に六本木に移転し、そこには立派な稽古舞台が設えてあり、最晩年までこの舞台で上方舞の稽古に邁進する。このあたりから武原はんの舞踊家としてのピークが訪れる。彼女は弟子を取らない主義で、例外として女優の藤村志保がいらっしゃるが、流派的な囲いを作らず、一匹狼として舞台に立った。芸道の純粋追求のために自らの経済的バックグラウンドを確立させていたわけで、彼女が非常な合理主義のもとに自身の芸を育んでいたと言えるだろう。 わたくしが武原はんの存在を知ったのは昭和40年代初めで、国立小劇場で催された京阪の座敷舞という企画だった。さきの井上八千代を筆頭にピーターのお父上である吉村雄輝など人間国宝クラスの錚々たるメンバーが出演していたのだが、武原はんの美しさ(所作も外形も・・・)は他の演者を圧倒していたように思えた。 その後数年たらずで彼女は引退する。しかし引退というのは名目上で以後もたびたび舞台に立つ。その艶やかさと枯れた風情の均衡がやや後者に傾くころ、とても印象的な舞台があった。 それは、ある経済団体(日本経済研究奨励財団)が主催したリサイタルだ。丸の内の帝国劇場で催され入場料は一律10000円だった!当時は家元クラスのリサイタルでも5000円程度が普通だから破格だ。わたくしにそんな財力はなかったが、長唄三味線の師匠であった今藤政太郎師の鞄持ちで楽屋口から入り込んだ。演目に長唄「鷺娘」があったがための幸運だ。 上方舞は地唄で舞うもので長唄を用いるのは異例であり、「鷺娘」はスペクタクルなシーンもある華麗なグラウンド舞踊で、彼女がどのように料理するのか興味は尽きなかった。地唄舞(上方舞)のステージは左右に配置した燭台から背面の屏風までがその空間ということになる。能舞台の京間三間四方(6m/6m)を超えることはない。広大な舞台面を持つ帝国劇場といえども中央の極小スペースがパフォーマンスの全宇宙なのだ。歌舞伎舞踊の「鷺娘」では間口十五間(27m 歌舞伎座の場合)のプロセニアムを使ういわばスペクタクル舞踊だから、まったくの異次元舞台になるだろうと予想した。 もともと「鷺娘」は変化舞踊の一コマとして演じられたが、いまでは単独で上演される。明治期に九代目団十郎が、恋の懊悩を主題として完結させたと伝えられている。鷺の化身としての娘が恋の煩悩からやがて怨念になり、最後はボッシュの地獄絵のごとく責め苛まれ雪のなかで息絶えるという、華麗と壮絶をセットにした一幕。クラシックバレエの「白鳥の湖」に似ているかもしれない。 武原はんの「鷺娘」の楽曲構成は歌舞伎舞踊の流れを踏襲していた(モジュール構成という意味で)。ただ、外に放射するような表現を徹底的に抑え、ひたすら自身の内面に向かうまさに地唄舞の領域だった。自家薬籠中の「黒髪」や「ゆき」と同質の抑制された青い炎と言えばよいのか。驚異的なのはそのテンポ感覚で、これだけスローな「鷺娘」は初めてだ。しかし、スロー、イコール緩慢ではないのだ。張り詰めたテンションが途切れないギリギリの時間感覚! どこぞの肥満系女形のうごめくような緩さとは対極にある表現世界。 演奏陣は今藤長十郎を立三味線とする社中で鼓は名手四世藤舎呂船! 終演後に脇三味線を勤めた今藤政太郎氏に伺った話では、可能なかぎりゆっくり演奏してほしいとの要望が武原はんからあったとのこと。 終章 ♪終(つい)にこの身はひしひしひし 憐れみたまえ我が憂身 語るも泪なりけらし・・・ 緞帳が下りる直前、彼女の微動だにしない躯が緩やかに低くなっていく。まるで雪像が溶けるかのごとく。見事な、そして感動的な所作であり、それを具現する武原はんの身体能力! まさにこの舞台の白眉だ。これも、あとで聞いた話だが、緞帳が下がったあと、武原はんも演奏陣も長いあいだ無言で佇んでいたそうだ。涙を浮かべている演奏家も多かったと。(この記事は姉妹サイト<at sense>のコンテンツを改訂しアップしたものです。) |

| 2015/03/20 |

|

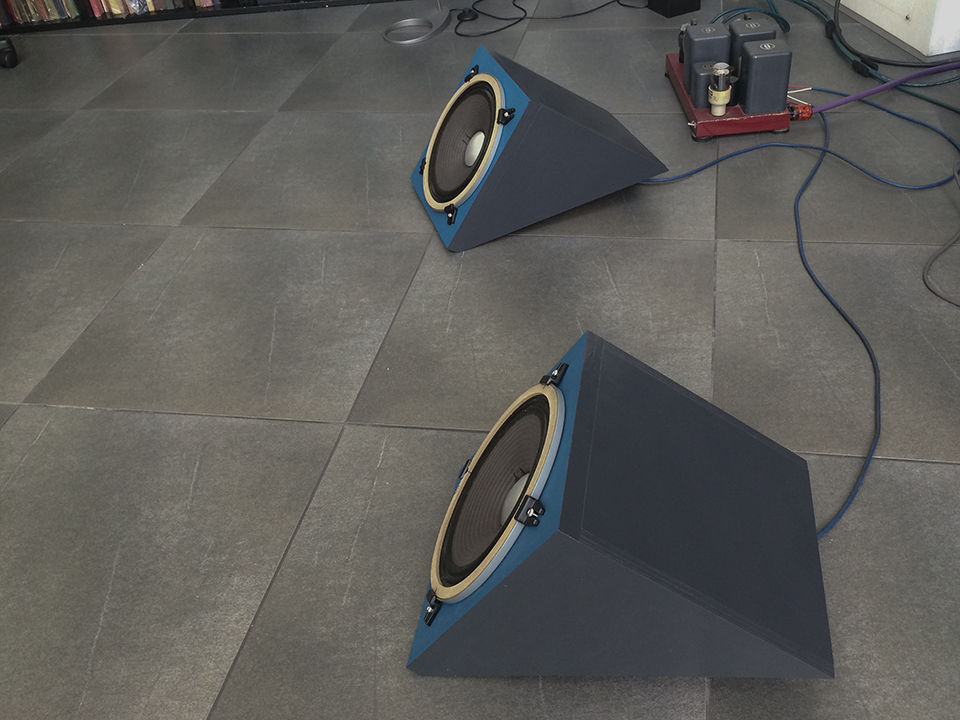

| 1800 SP盤再生専用 JBL D123後面開放BOX テストラン初日 古い自作真空管パワーアンプを眺めていて、こいつをSP盤再生専用システムに使おうと考えた。プレイヤーとフォノイコはすでに専用機器を宛がっているから、このパワーアンプに繋げるスピーカーがあれば完全独立システムが完成する。 ・ 現代オーディオでは、特定のジャンルに特化した装置はあり得ないと思っているから、同じ機能をもつ機材を複数置くのは主義に反している。もちろんこのあたりは個人の嗜好の問題なので、音楽ジャンルとそのサウンドに求めるものがリンクしつつ、変幻自在に変わるという行き方も当然あると思う。わたしはそれを取らないだけ・・・ ・ とはいえSP盤に関しては、モノーラルで盛大なサーフェースノイズもあって、そもそも周波数フラットなどという概念がない。求める機能が異なるわけだから、許してもらえるだろうか。誰に?(笑) ・ 問題はスピーカーだ。理想はウエスタン728Bだが、いまや高嶺の花なんていうレベルを超越しているので、次候補はあっけなく決まった。728の末裔ともいえるJBL D123だ。モデル4350のミッドバス用サブバッフルに、三方ウイングを付けた後面開放。バッフルと側板木口の接合は、内側からL型金具で締め上げる方式で、釘や接着剤は使わない。仕上げはルーズそのもので、左上端に映っているパワーアンプのヤレ加減に合わせたというのは単なる言い訳(笑) ・ 再生システム構成 ターンテーブル:Numark TT500+ストレートアーム カートリッジ:Miyajima Lab. Replica 2 イコライザー:自作ECC84SRPP アッテネーター:自作アルプスアルティメートVOL パワーアンプ:自作6V6G+807シングル スピーカー:自作JBL D123 後面開放BOX ・ 大正・昭和初期に劇場長唄の世界に君臨した六世芳村伊十郎の勧進帳である。昭和3年、日本における電気吹き込み第1号として広く知れ渡ったあの録音ではなく、さらに時代を遡る大正期の片面プレスSP盤だ。当然機械式吹込みでSNは超劣悪。電気再生では楽音よりノイズの方が大きく聞こえる場合も多々(笑)ところが、聴いてみて狭帯域JBLユニットの凄さに唖然とした。後半の鳴り物と笛の絡み(2:20あたりから)は90年以上前の演奏とは思えない壮絶録音。それにしても、六世伊十郎のデモーニッシュな放射力。いまの長唄とは隔絶した世界があったということか。※ iPhone4sによる稚拙な動画でお恥ずかしいかぎり。 |