| |

下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |

|

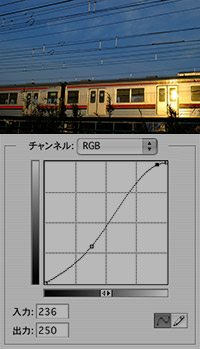

329 階調補正1 | | RAWデータが優れているのは撮像素子の出力をA/D変換した12-14bitの生データであるということ。ホワイトバランス適応以前の色相関係を保っていること。主にこの2点だと思う。対してJPEGは階調が8bitに間引かれ、圧縮時のブロックノイズが付加されるし、白色点が固定されるので後で自然な色環移動をしにくいなど、かなり歩は悪いようにみえるが、カメラメーカーが威信をかけた画像処理エンジンをフルに反映させられるという利点もある。EOS-1Ds2に関して言えば、PhotoshopCSのCameraRAW現像より最高画質JPEGのほうが総合点で勝っている。 ラチチュードに関しては誤解があるかもしれないが、RAWだから広いということは全然なくて12-14bitのより細かいステップで記録されているため白のとなりの階調がより白に近いというメリットだ。白飛びを救える可能性がないことはJPEGと同じで、撮影時の適正露出がシビアなのは変わらない。  デジタルはフィルムに較べてリニアリティが優れているので、限界近辺は容赦がない。たいていはややアンダー気味で撮影し、ハイライトの範囲を見極めながらレベル補正を行う。レベル補正とトーンカーブは実は同じ仕組みであり、入力/出力イコライザーの調整ポイントの違いだ。レベル補正はヒストグラム上で調整できるので分かりやすいし、実際ほとんどの絵はまとめられるはず。トーンカーブ調整が優れているのはハイ・ローの両端を微細にコントロールできることであって、だから中間調にいくつもポイントを置いていじり回すのは危険な行為だ(笑) デジタルはフィルムに較べてリニアリティが優れているので、限界近辺は容赦がない。たいていはややアンダー気味で撮影し、ハイライトの範囲を見極めながらレベル補正を行う。レベル補正とトーンカーブは実は同じ仕組みであり、入力/出力イコライザーの調整ポイントの違いだ。レベル補正はヒストグラム上で調整できるので分かりやすいし、実際ほとんどの絵はまとめられるはず。トーンカーブ調整が優れているのはハイ・ローの両端を微細にコントロールできることであって、だから中間調にいくつもポイントを置いていじり回すのは危険な行為だ(笑)このオリジナル画像(右)は夕日の強烈な白飛びを最小限に抑えるべくアンダー&ローコントラストで撮っている。メリハリを付けながら重さを出すためトーンの右上基点(255,255,255)はそのままにしてぎりぎりのS字カーブを設定した。ミディアムからダーク方向はやや沈めて立体感を出した。(PENTAX*istD FA35mm F2AL ISO400, f8, 1/1000sec) |

| 2005/03/30 |

|

328 リリーさま、おぐしが乱れております | | Photoshopの初代ヴァージョンの日本語版が登場したのは1991年の春で、英語版から半年以上遅れてリリースされた。画期的だったのはEPSONのA4カラースキャナーGT4000の入力プラグインが装備されていたことで、一般レベルではこれにより、PC上でフルカラーの写真を扱えるようになった。写真のような自然画が扱えなくてはお絵かきソフトと変わらない。プロ用のスキャナはもちろん存在していたけれど、非常に高価でなにしろ読み込みソフトだけで数十万円した時代だ。 もっとも当時のMACは搭載メモリの最大値が8MBだったので、1200/800pxの画像を扱うのも決死の覚悟だった。デジタルカメラが出現するはるか以前のはなしである。 いまや一般向けのデジカメ参考書にも「ヒストグラム」「トーンカーブ」など当時の専門用語が普通に使われていて、まさに隔世の感。さまざまなパラメータを自ら設定する過程は面白いけれど、これらは求めるイメージを伝えるための一環であることを忘れないようにしないと収拾がつかなくなる。画像補正にもいろいろなレベルがあって、ミス露出を救済するための補正もあれば、カメラ自体が捉えきれなかったイメージをデータのなかから引き出すハイレベルな処理もある。 以前のシリーズ(085-093)でも書いたけれどこれらの調整は「撮影衝動」ともいうべきトキメキの延長上でありたいと思っている。だから机上のアイデア的画像加工はあまり好みではない。具体的には、階調補正、カラーバランスの微調整、リサイズとアンシャープマスク、これだけだ。 幻聴日記の写真補正、もちろんローカルなハウスメソッドでしかないが、仔細な数値と共に公開しようと思った。ちょっとばかり蘊蓄が入るのが難点かも・・・(PENTAX*istD FA35mm F2AL ISO800, f8, 1/250sec) |

| 2005/03/29 |

|

327 懐古趣味? | | しかしキタナイねえ!こんなことなら焼き付け塗装にしておけば良かったと後悔しきり。出力管より電圧増幅管のほうが大きい奇妙なこのアンプ、高域ドライブ用に使っている。出力段のビーム管はウエスタン350Aを基準にプレート損失25Wに設定している。いま装着している5933は807同等管であるから余裕率はゼロである。中央の赤く光る2本は出力段のスクリーン電圧の低下をガードする定電圧放電管。これがハイスピードでダイナミックなサウンドに貢献している(はずだ)。出力が少ないことを除けばソリッドステートアンプでこれを越えるのは易しくはないと思う。ちなみに両サイドのボリュームは可変NFBで、微妙なレベル調整はここで行う。(PENTAX*istD SIGMA 18-50mm/f3.5-5.6DC 内蔵フラッシュ使用) ※昨年夏に書き連ねた画像調整のはなしの続編を準備中です。 |

| 2005/03/28 |

|

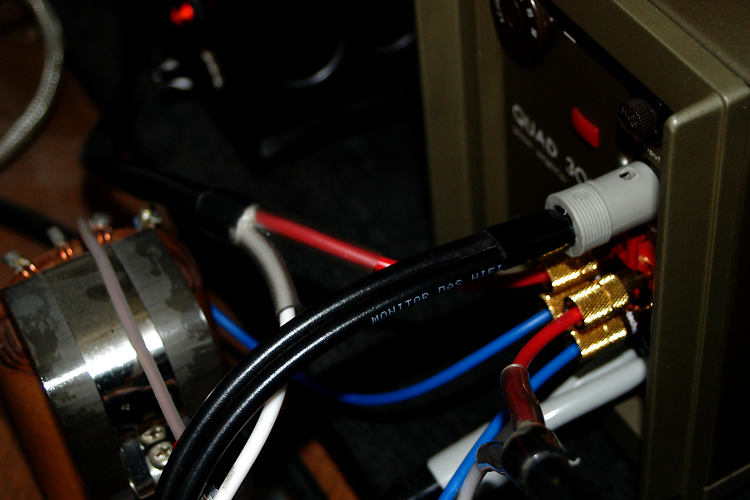

326 測定 | | スピーカー関連にかぎり測定はしない。測定用マイクロフォンを信用していないというのがその理由だ。マイクが捕らえる音と、人間の耳あるいは脳が聴く音はまったくの別物。多元的に変化する空気の疎密を合成波しか扱えないマイクが得るものは限られる。いいかえれば測定結果で合わせた音と聴感で決めた音に差があった場合どっちを取るかということ。で、またぞろネットワークの調整を始めた。ながらくウーファーはスルーで使っていたが、ローハイの両翼をすこしばかり広げてきたのと、バイアンプ駆動を採用したため、新たな調整代がでてきた。ウーファーのピーク1〜2KHzを抑え込むメリットを期待してコイルを挿入するも、オールマイティに納得とはいかず3日後に却下。写真は低域用QUAD303のIN/OUT。(PENTAX*istD SIGMA 18-50mm/f3.5-5.6DC 内蔵フラッシュ使用) |

| 2005/03/28 |

|

↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。

しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |