| 2016/03/24 |

|

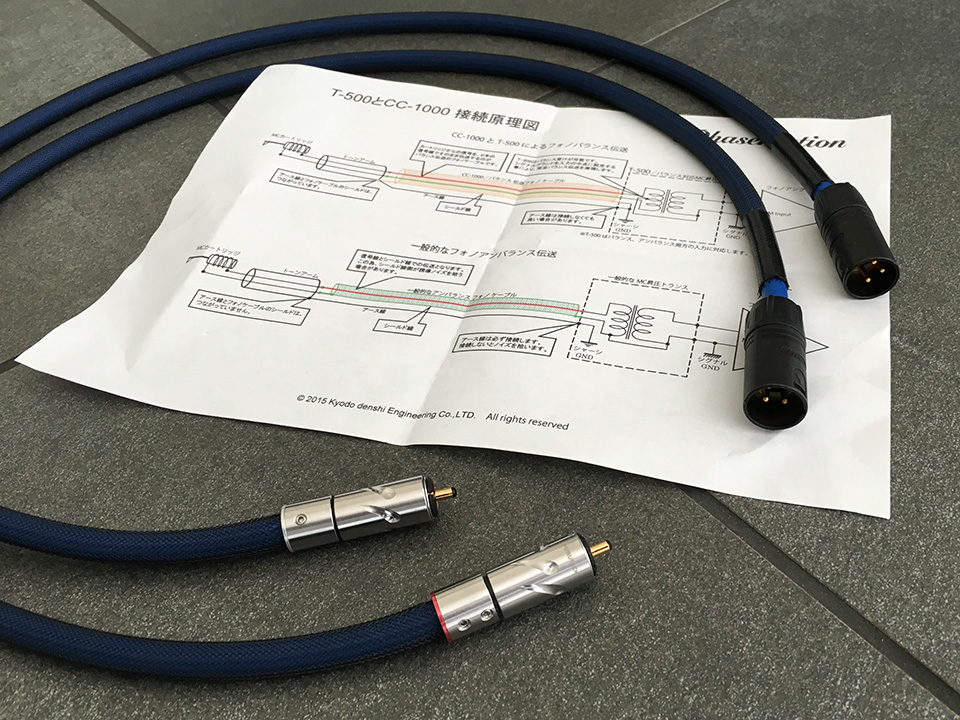

| 1930 フォノカートリッジのバランス伝送について(文章改訂) 現用のMCカートリッジ(オルトフォン70thアニバーサリー)は、TR式のヘッドアンプで受けているが、やはりSN的には厳しい! オーディオシステムの経路に一切のトランスを使っていないので、MC用昇圧トランスは使いたくないのだが、フェーズメイションの平衡受けのトランスで、フォノカートリッジのバランス送りにトライしてみた。 カートリッジの発電コイルは非接地(フローティング)なので、2芯シールドのHOT/COLDを一次側に中点のあるトランスに入力すれば、バランス伝送であるという論拠。しかし少々疑問がある。本来であれば、カートリッジの発電コイルの中点とボディアースをまとめて先の中点に結線する必要はないのか? とはいえ、自作品を除けばそのような仕様のカートリッジもアームケーブルも存在しないので、この簡易方式にもメリットがあるのかどうか? フェーズメイション純正の専用ケーブルも出ているが高価なので、例によって自作。今はなきAC Designというブランドのケーブルを用いた。銅箔をきつく巻いた導体を左右個別の銀アミ線でシールドするという変わった構造で、換装しているフルテックの中空HOT PINプラグの効果かどうか、フォノケーブルには適している。別の線材では差異の判断がつきにくいので、これを改造した。 結線概念は以下: http://www.phasemation.jp/img/product/t-500/img02.pdf 入力トランスの一次コイルの中点を不平衡(二次側コイル)のアースに落としている。先の左右別のシールドをまとめてアームアースに落とす方法もありそうだが、まずはアースなしの完全フローティングで試してみた。 試聴: アンバランス接続と較べて、密度感、力感が向上しているが、高域はサッパリ傾向! いわゆるアンバランス、バランスの通説どうり。伝送精度は上がっても波形精度はアンバランスの方が上かも、という疑念がよぎる。SN的な差は感じなかったが、フォノイコのノイズフロアがバリアか(笑) たぶん、一週間後にはもとのアンバランスに戻る予感。。。 |

| 2016/03/19 |

|

| 1929 6:06a.m. 河口湖畔にて SONY α7s 35mm f2.8 f4.5, 1/250sec, iso160 |

| 2016/03/11 |

|

| 1928 THE DECCA SOUND より ステレオ最初期から半世紀以上におよぶDECCA録音の粋を集めたCD 50枚組全集。この16枚は単に個人的好みで選んだが、その中で、ペーター・マーク指揮、ロンドン交響楽団による、メンデルスゾーン交響曲 第3番 イ短調 作品56《スコットランド》1957年録音は、白眉の一枚だと思う。DECCAステレオ録音の最初期にあたるが、すでに完璧なクオリティだ。You Tubeでは十分には伝わらないとは思うが、わが家のエアー録音で紹介したい。画面右上に見えるマイクロフォンで録った。一部の機器、地域ではブロックされて閲覧できないことをお許しあれ。 https://www.youtube.com/watch?v=uIZ0PeBuRz8 |

| 2016/03/11 |

|

| |

| 2016/03/07 |

|

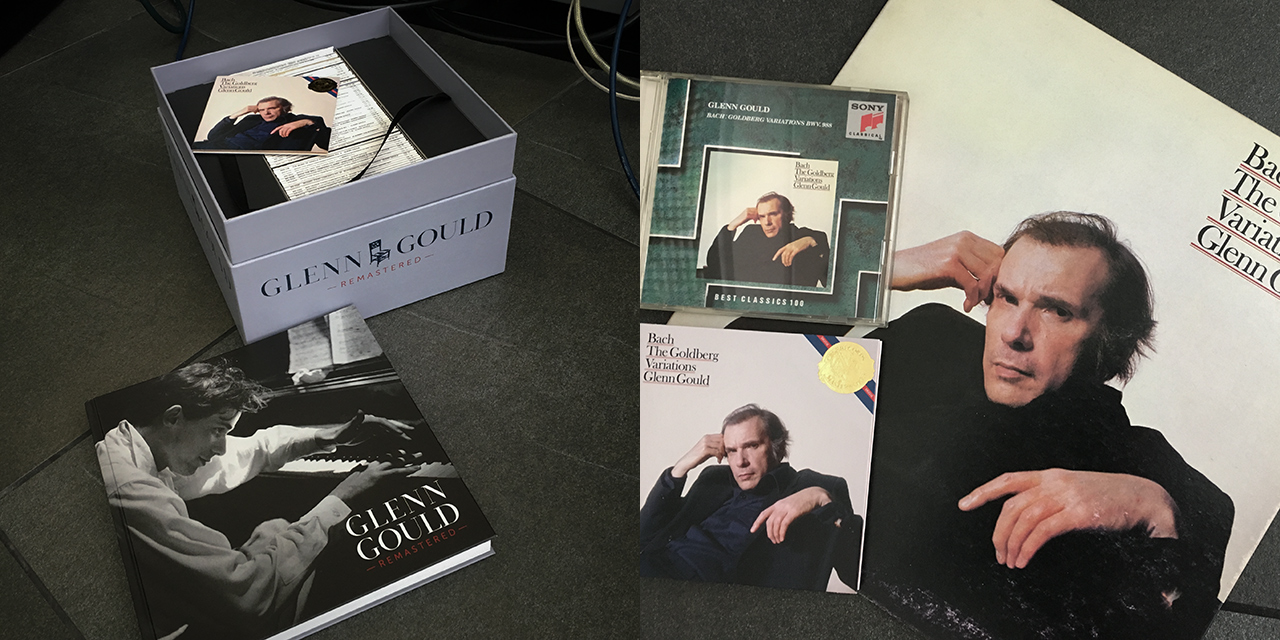

| 1927 グレン・グールド1981年録音の「ゴールドベルク変奏曲」について アリアのゆるやかな曲線が微かな余韻とともに綴じられ、第1変奏に入る寸前の空間(静寂)はオーディオマニアでなくても心躍る一瞬だ。その静寂と第1変奏冒頭の強打音との対比は、第30変奏までの全行程の物語あるいはダイナミズムを予告しているように思える。 グレン・グールド1981年録音の「ゴールドベルク変奏曲」は、コンパクトディスクがデビューする前年のデジタル録音であり、CDは無論のことアナログLPも「DR」表記(デジタルマスターからカッティング)であった。DADの盟主であるSONYが「デジタル」を世の中に認知させるべく送り出したと言うべきか。 Glenn Gould Remastered - The Complete Columbia Album Collection は、Columbiaにおけるグールドの全軌跡をたどるCD 81枚組のセットだが、リリース解説では「ソニー・クラシカルのマスターテープ・アーカイヴに厳重に保管されているオリジナル・アナログ・マスターを使用してDSD変換し、CDに落とし込んだ」とある。81年のゴールドベルクはどうなのか? セットに付属する400ページオールカラーの解説本には、以下のように明記されている。以下引用 ・ in 1981, when glenn gould recorded his second set of the goldberg variation for columbia, digital recording technology was new and still in its infancy. as a precaution, many recorded simultaneously onto analogue tape at a time when professional analogue recording was at its peak. the remasters analogue version of the 1981 goldberg variation has been chosen for inclusion in this set. (わたくしの意訳) 1981年の再演時はまだデジタル技術の黎明期であったため、念のため当時最高レベルにあったアナログテープへ同時記録していて、このセットではこちらを選んでいます。 ・ という次第で、アナログテープ音源の81年のゴールドベルクは、このセット初めて聴いたのだが、一瞬同じ演奏なのかと耳を疑う、しなやかで躍動感溢れるサウンドだった。特に左手の動きの軽やかさ! 仏頂面で弾いてたと思っていたら、なんと微笑んでいるかのような色彩感!この一枚だけでも価値があった。もうすぐ、DSDからSACD化したディスクが出るらしい。とはいえ、同じ演奏を4枚も揃えるのは趣味ではないが、ことグールドに関しては、リスニングルームの空気を揺らした時点が「音楽の一回性」の現場になるはずで、やはり異なる演奏と言うべきなのか・・・ |

| 2016/01/05 |

|

| 1926 Ampzilla 2000 現用のパワーアンプ6C33CB OTLは半端ない発熱なので、夏場はメディリアン557を用意していたが、このアンプ、わが家では誘導ノイズを頻繁に拾うため使用を断念していた。後継機はシンプルでキュートで収まりの良いモノ、 47研とか、LINNもいいなぁなどと考えを巡らせているうち、 秋が過ぎ、冬本番になってしまった。また、春過ぎになって考えればいいかと思っていた矢先、とあるショップで遭遇したアンプにこころ惹かれてしまう。Ampzilla 2000である。 完全差動アンプ構成であるが、入力段のバランスコンバータでアンバランス入力に対応する。定格出力200Wということは、電源容量が無限であれば片側増幅分は50Wオーダーであり、となれば微少レベルのクオリティに期待できるはず。 巨大トロイダルトランスは、このために仕組まれたと想像している。加えて16Ω負荷の安定性も高いわけで、まさにわが家にピッタリか? 無帰還アンプと喧伝されているが、 これは電圧増幅段を指しているのではないだろうか。聴いた印象からはNon-NFBとは思えない。 常用の6C33CB OTLとの違いは音の重さだ。羽毛のような浮遊感には欠けるが、ピアニシモにもしっかりと質量を感じる。 夏に重くて、冬に軽いのは如何なものかという疑念もあるが(笑) 二日間試した印象から、季節で入れ替えるなんていう安直な姿勢ではダメだと当のAmpzilla 2000から諭されてしまった。負荷インピーダンスに対する振る舞いが大きく異なるわけで、サブウーファーもスーパーツイターも新たな対応が必要になってしまった。ただ現状でも、微少音量域での音の立ち方の凄さは分かる。アンビエント成分過多のわが家の空間で、これを感じたという事実。しばらく苦労してみようかと・・・ ・ 2016/01/13 追記: 更なるクオリティ獲得のため、バイアスとDCオフセットの厳密調整を依頼している。なお、この個体は2008年の販売であることが判明した。 |