| 2017/11/18 |

|

| 2008 北原おもちゃミュージアムにてb |

| 2017/11/18 |

|

| 2007 北原おもちゃミュージアムにてa iPhone6sで撮影 |

| 2017/10/11 |

|

| 2006 日本国憲法の上位法である米日地位協定を放置した改憲論議。なんの意味があるのか!馬鹿馬鹿しい。言い換えると、地位協定の望むところと矛盾する下位法、憲法を書き直せってことじゃないのか? http://gendai.ismedia.jp/articles/-/53127 |

| 2017/09/28 |

|

| 2005 政治の話題は避けたいと思っているが・・・ 突然の小池旋風、選挙後は保守2大勢力が拮抗し、安部独裁が崩れることで良しとするのか? 残念ながら日米地位協定の見直しは100年先になった。蓮舫から前原への入れ換え、その後の小池旋風までの流れをみると、朝鮮有事を見込んだ大政翼賛会づくりではないのか? 民進党解体で大規模自衛隊派兵の障害を取り除くため? 黒幕は誰? みんな騙されないように! |

| 2017/09/23 |

|

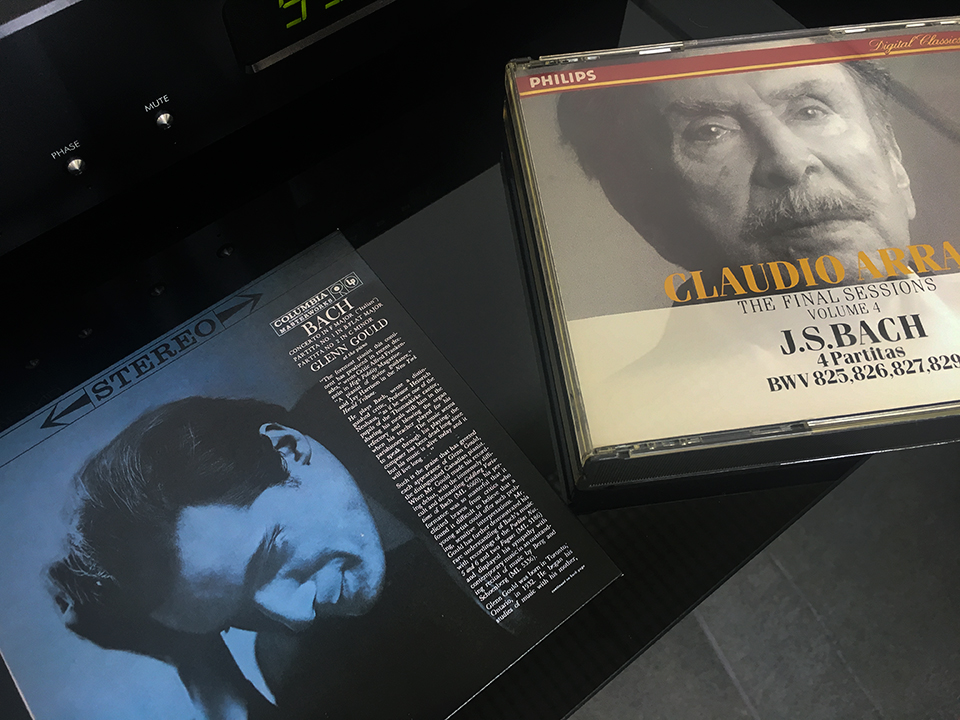

| 2004 グレン・グールド81枚セットについて この1年半、ピアノ演奏のほぼ半分はこのセットを聴き続けていた。これは個人的なベストアルバム20選。1955年のゴールドベルグから始まり1981年のゴールドベルグで終わっている。1960年までが8枚、1974年以降の後期が11枚で、中期は4枚に止まったのが興味深く、中期はバッハのみで、他はベートーヴェンやハイドン、モーツアルトも素晴らしいものだった。個人的な印象でしかないが中期は鋳型に嵌め込んだような堅苦しさを感じなくもない。初期の自由さと後期の沈み込むような深さは、他に較べるものがないと思う。 |

| 2017/09/21 |

|

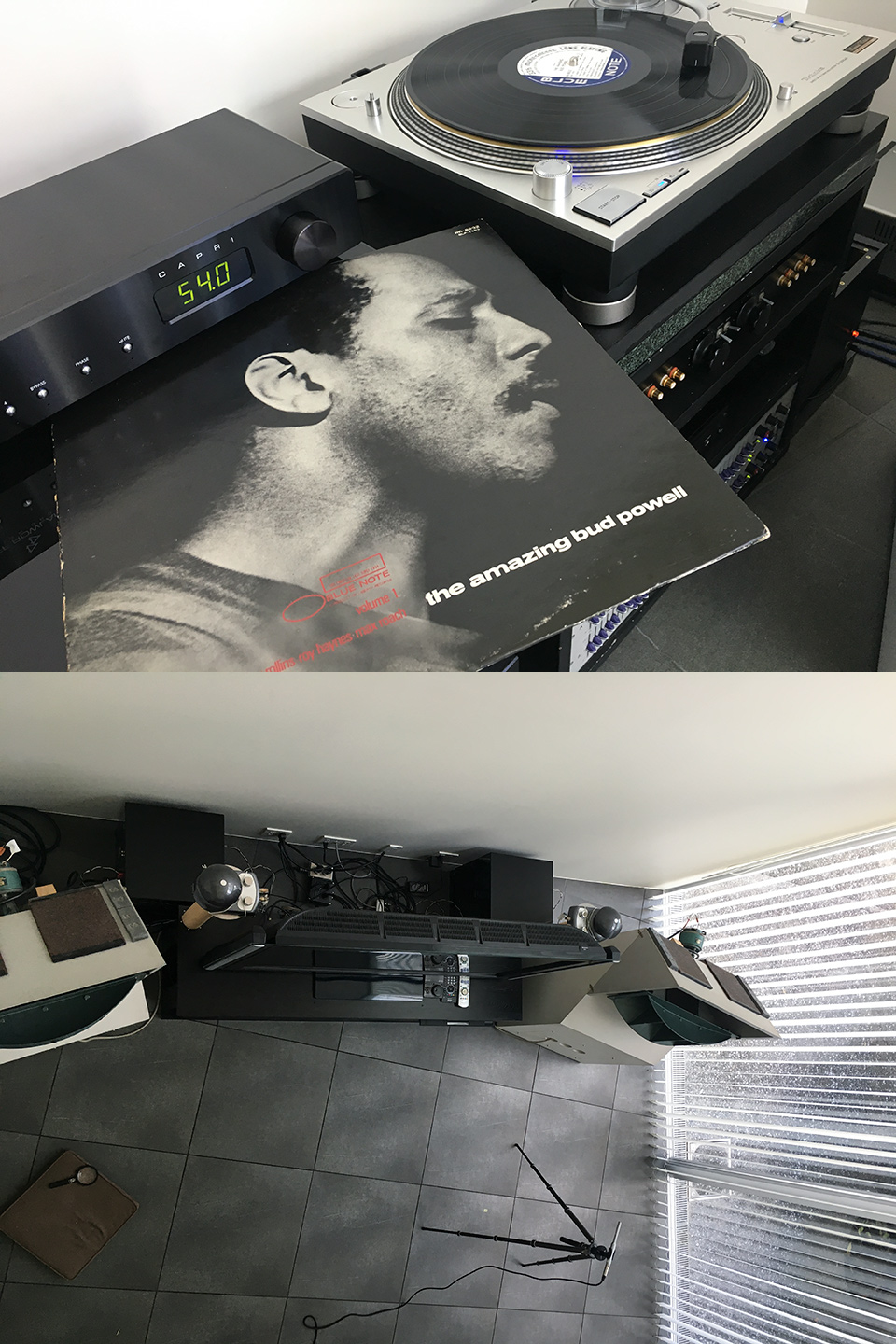

| 2003 アナログディスク関連の写真ばかりで申し訳ない。長年、購入希望リストの上位にありながら、買うことを躊躇っていたモノーラル専用カートリッジを手に入れ、トーンアームにはこれが付けっぱなしになった。オルトフォンSPU Mono G MKIIは縦振動にも対応する高出力MCタイプで、自作のECC84 SRPPフォノイコライザーに直結させた。ステレオレコードの溝にダメージを与えないので、50-60年代のJAZZはステレオソースであっても、もっぱらこれで聴いている。音の濃さに歴然とした違いがある。SP盤復刻LPの悪さを散々書いた気がするが、こんなところに問題があったのかもしれない。 ある事情でリビングルームの壁を取り替える改修工事を行った。 オーディオ機材やレコードを部屋の中央に集めての大仕事であったが、戻すついでということで、サブウーファーをメインスピーカーの背後に移動してみた。このためメインスピーカーやTVがやや手前に迫り出すが、目障りなサブウーファーが隠れるメリットは大きい。しかも、写真のようにサブ、ドライバ、ツイターの前後位置がほぼ並んだ。この配置は、背面の壁をスーパーウーファーが振動させる懸念もあるが、以前のように、手前に置いてデジタルディレイで遅延させる方法に若干の疑問点があったので、ものは試しということで・・・ 背面の壁振動は、大音量でない限り問題なさそう。 #まだ気にならないだけかも。 同時に、リスニング側背面の壁を強化したのだが、このメリットも大きいようで、ザワツキ感が消えている。というか、あれがザワツキだったのだと今にして思うところ。 もとより残響の長い空間なので、そこまでの意識がなかったようだ。 |

| 2017/09/06 |

|

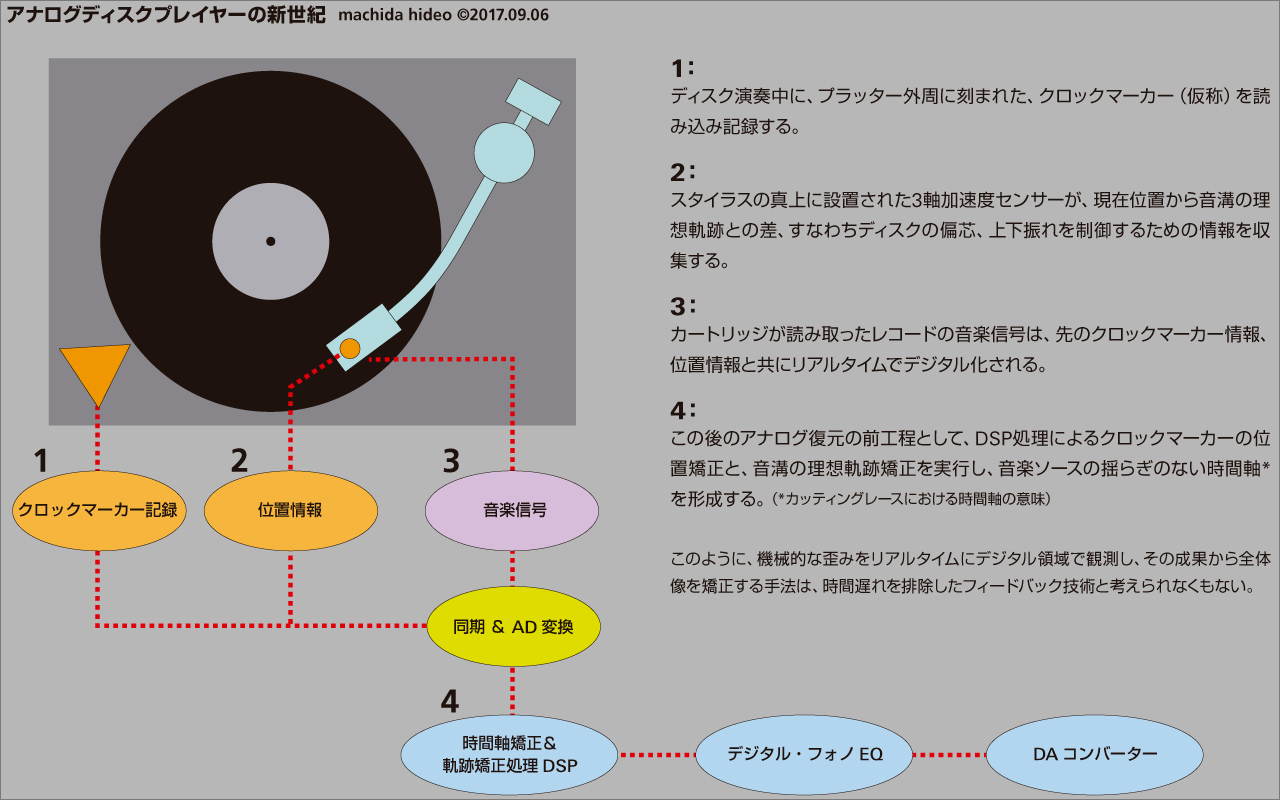

| 2002 朝の微睡みのなかで考えた! 20年ちかく以前の話だが、アナログディスクの音溝を高精細スキャナで読み取って、音声波形に変換する手法を考えていた。4800dpiの解像度ならSP盤には十分であったが、角速度一定の溝からリニアな時間軸の振幅図形を得て、音声波形に変換する技術で行き詰まり、この構想を断念した。 その数年後、アメリカの某研究室で同様なアイデアから実用化に漕ぎつけたという風の噂があったが、その後どうなったのかは知らない。現状のスタイラスを擦りつけて信号を取り出す方式から、遙かに勝る利点がないと難しいのかもしれない。 レーザー光線で読み取るターンテーブルは実際に試聴して感動した話は、ずっと以前の幻聴日記に書いたが、普及というレベルには至っていないようだ。フォノイコライザーをデジタル領域で行う方式も以前の幻聴日記に書いたが、現在はM2TECHから完成度の高い製品が出ている。じつはこれが欲しい! http://m2tech.jp/evophonodactwo.html いずれにしても、同時期に同じようなことを考え、実現に向けた膨大なで困難な努力というものに敬意を表したい。 という次第で、今回のアイデアもきっと何処かの誰かが考えていて実用化に向けた努力が進行中だと思う。せっかくのアナログをデジタルに変換することに意義は無いと考える方々もいらっしゃるだろうが、実現した折の再現世界は隔絶したクオリティではないかと妄想している。 |